はじめに

高齢者や嚥下障害のある方にとって、「安全に食事をする」ことは、命を守る行為そのものです。

ただおいしく食べるだけでなく、「誤嚥を防ぐ」「疲れずに最後まで食べられる」「楽しみながら食事の時間を過ごす」ためには、食べる前の準備がとても重要になります。

その中でも意外と見落とされがちなのが、「食事前の準備運動」。

多くの現場では、ベッドから車椅子へ移乗し、そのまま食事介助に入るといった流れが一般的です。

しかし実際には、準備運動を取り入れることで誤嚥のリスクを減らし、姿勢を整え、食欲や集中力を引き出す効果があることがわかっています。

「食事前に体を動かすだけで本当に違いがあるの?」

そう思われる方もいるかもしれませんが、ほんの数分の軽い運動が、その後の食事の“安全性と楽しさ”を大きく左右することもあるのです。

この記事では、理学療法士の視点から、

- なぜ準備運動が必要なのか

- どんな運動が効果的なのか

- 実施のタイミングや注意点

について、具体的な方法とともにわかりやすく解説していきます。

介助に携わる方々にとって、すぐに現場で活かせる実践的な内容となっていますので、ぜひ参考にしてみてください。

なぜ「準備運動」が必要なのか?

誤嚥や窒息を予防するため

食事中に起こる事故の多くは「誤嚥(ごえん)」や「窒息」によるものです。

特に嚥下機能(飲み込む力)が低下している方は、少しの油断で命の危険が伴います。

食事前に口や喉、姿勢を整える運動を行うことで、嚥下機能を事前に「目覚めさせる」ことができ、誤嚥のリスクを大幅に下ることができます。

姿勢の安定につながる

体がこわばったままでは、椅子やベッドに座る姿勢も崩れやすく、誤嚥のリスクが高まります。

簡単な準備運動によって関節の可動域を広げ、また、体幹筋などを目覚めさせることによって、骨盤や背中が安定した良い姿勢を保てるようになります。

食欲がわきやすくなる

軽く体を動かすことで血流が良くなり、自律神経のバランスが整うことで、消化器官の働きも活発になります。

結果として「食欲がわく」「食事への意欲が上がる」ことが多く、食べる量も自然と増えたり、あれが食べたい、これが食べたいといった、食に対する意欲も高まります。

食事前におすすめの準備運動5選

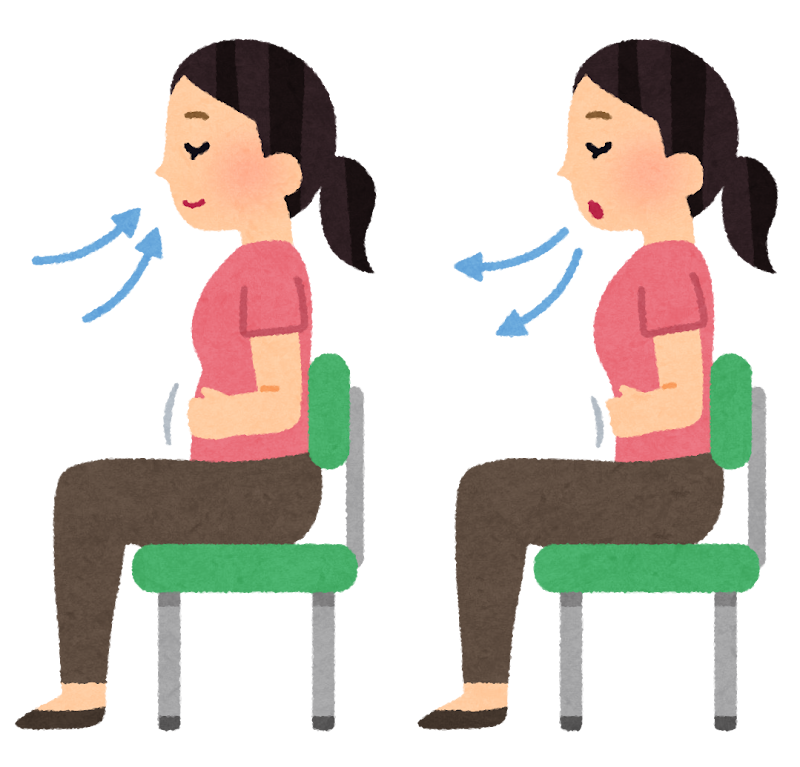

①深呼吸(腹式呼吸)

方法:

- 背筋を伸ばして、手はお腹の上において座る(ファーラー位の場合はファーラー位で)

- 鼻からゆっくり息を吸って、お腹を膨らませる

- 口からゆっくり息を吐いて、手で軽くお腹を押さえながらお腹をへこませる

→これを3~5回繰り返す(力まず、リラックスして)

効果:

- リラックス効果

- 呼吸機能・姿勢安定に役立つ

- 食事への集中力が高まる

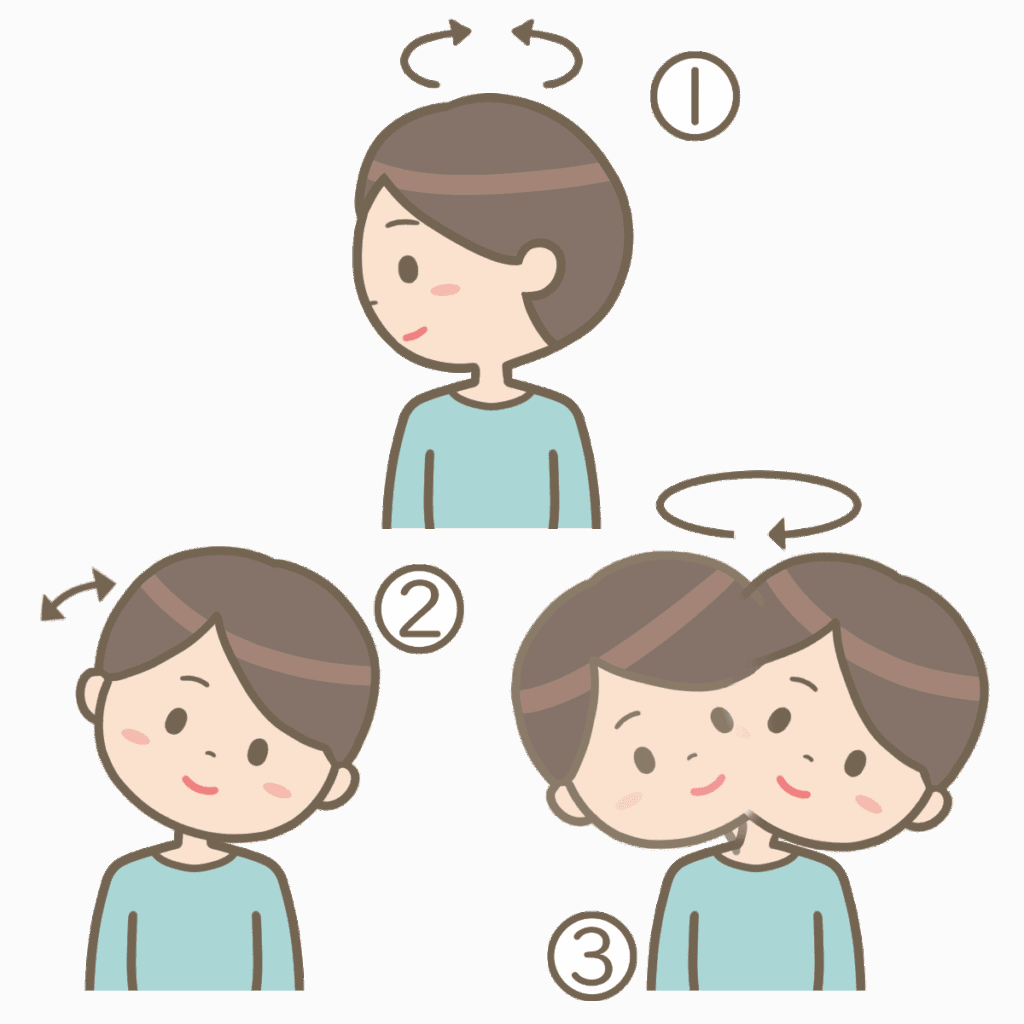

②首まわし・肩回し

方法:

- 首をゆっくり左右に回す(それぞれ2回ずつ)

- 首を左右にに倒す(それぞれ2回ずつ)

- 首をくるりと回す(右回り2回、左回り2回程度)

- 肩を前後に5回ずつ大きく回す

効果:

- 嚥下に関わる首の筋肉をほぐす

- 食事中の肩こり・緊張を防ぐ

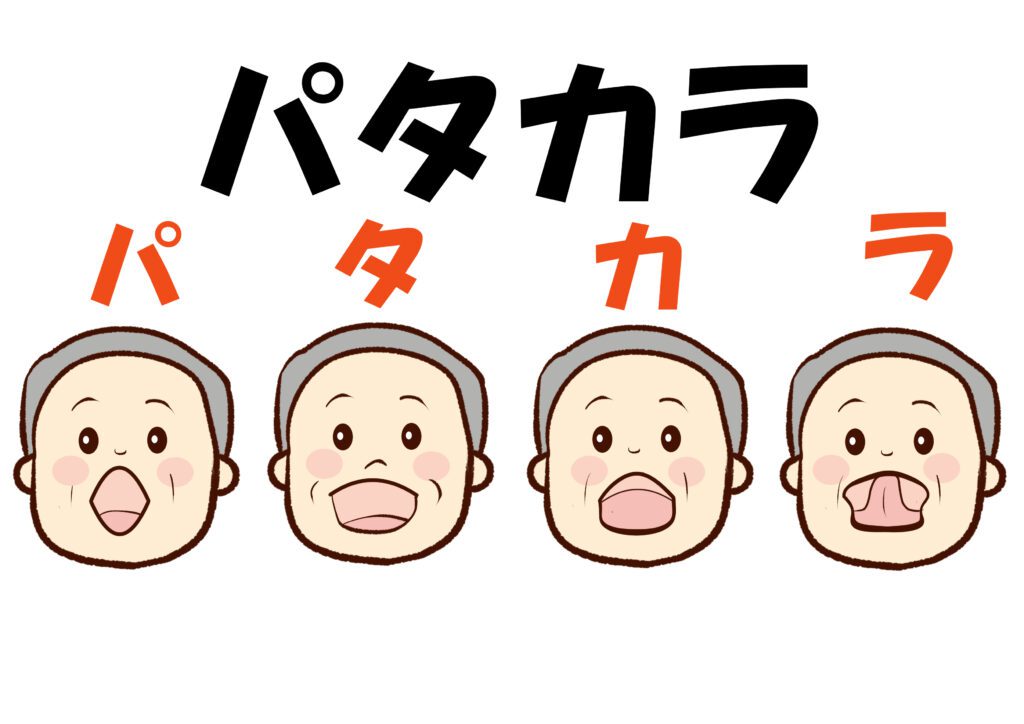

③頬・唇・舌の体操(口腔体操)

方法:

- 「パ・タ・カ・ラ」と大きくはっきり発音

- 舌を左右の頬や上顎に内側から押しつける

- 舌を出して上下に動かす

- 唇をすぼめたり(うの口)、横に広げたり(いの口)して動かす

効果:

- 唇・舌・頬の動きが活性化

- 咀嚼や嚥下がスムーズになる

- 表情が豊かになり、食事の楽しみも増える

④手のグーパー運動+足踏み運動

方法:

- 両手を握って開いてを10回繰り返す

- その後、椅子に座ったまま膝を軽く上げる足踏みを10〜20回

※車椅子に座っている場合は、フットサポートから足を下ろしてください

効果:

- 末梢の血流が良くなり、体温が上がる

- 食事に向けて体全体が目覚める

⑤軽く背伸び・体幹ひねり

方法:

- 両手をバンザイしてゆっくり伸びをする(3回)

- 両手を胸の前で組んで、体を左右にひねる(各3回)

※無理のない範囲で、関節の痛くならない範囲でしてください。

※最後の体操です。リラックスすることを頭に入れながら実践してください。

効果:

- 背筋が整い、骨盤の立った良い姿勢を作りやすくなり、座位姿勢が安定する

- 食事中の呼吸や嚥下動作が安定する

実施のポイントと注意点

食事前の準備運動は、正しく・無理なく行うことが大切です。

以下のポイントを意識して、安全で効果的な運動を心がけてくださいね。

「気持ちいい」と感じる範囲で動かす

準備運動は、筋トレのように「きつさ」を求めるものではありません。あくまで関節や筋肉をほぐして、動きやすくすることが目的です。

「気持ちいいな」「体が温まってきたな」と感じる程度の動きで十分です。無理に可動域を広げようとせず、その方のペースを大切にしましょう。

無理に動かさない・痛みがあるときは中止

体調や身体機能には個人差があり、同じ方でもその日によって違うものです。関節痛や体調不良がある場合は、無理に運動させないことが鉄則です。

動かせる範囲だけでも構いませんし、できそうな運動だけにすることも大切なことです。また、場合によっては、「今日はお休みしましょうか」など、状態を見て柔軟に対応しましょう。

介助者の観察力と判断力が、安全な運動の鍵になります。

できれば食事の5〜10分前に実施すると効果的

準備運動は、食事の直前に行うことで効果が最大化されます。5〜10分前に、軽く身体を動かすことで、嚥下筋や姿勢保持筋が活性化し、誤嚥リスクの軽減や食欲促進につながると言われていますので、5〜10分前に取り組んでみてください。

声かけしながら楽しくやると、自然と習慣化しやすい

ただ動かすだけでなく、声かけや笑顔を添えることで「楽しい時間」になります。

「肩、動かしてみましょうか」「上手ですね!」など、運動の明確な指示や前向きな言葉を使うことで、ご利用者様の参加意欲やモチベーションが高まりやすくなります。

また、毎回同じ体操ではなく、毎回違う体操を取り入れることで、準備運動自体が楽しみに変わることもあります。

「一緒にやりましょうか」と介助者が動きを見せると安心感につながる

動きを見せることで、ご利用者様にとっての視覚的な安心感と理解度がアップします。特に認知機能に不安のある方や、新しいことに不安を感じる方には、「一緒にやること」が大きな安心にもつながります。

疲れさせない程度にやる

運動が終わった時に「疲れた…」と感じるようでは逆効果です。あくまで「食事の準備」として、軽いウォーミングアップ感覚で行いましょう。

数回ずつで構いません。ご利用者様が笑顔で食事に向かえるような内容が理想です。

上記に紹介した運動を全部取り入れる必要もありません。その方の体力に合わせてチョイスしてみてください。優先的には【③頬・唇・舌の体操(口腔体操)】を優先して取り入れてみてください。

これらのポイントを意識するだけで、日々の食事前の時間が安全で意味のあるケアタイムへと変わります。継続することで、誤嚥の予防やADLの維持にもつながっていきますので、少しでも取り入れてみてください。

現場での活用例

ある高齢者施設では、食前に5分間の準備運動タイムを毎日のケアに取り入れているようです。

この取り組みは、介護スタッフが「むせ込みが多い」「食欲が落ちてきている」と感じていたご利用者様へのケアを見直したことがきっかけだったそうです。

まずは椅子に座った状態で、首・肩・胸まわり・足のストレッチや呼吸運動など、簡単にできる動きを“みんなで一緒に”取り入れたところ、次のような変化が見られたようです。

- 食事中のむせ込みが明らかに減った

- 姿勢が安定し、最後まで集中して食事できる人が増えた

- 「最近よく食べるようになった」「完食する回数が増えた」というご家族様の声

- ご利用者様同士の会話や笑顔が増えた

こうした変化は、たった5分の準備運動の積み重ねによってもたらされたものです。

特別な道具やトレーニングスキルは必要ありませんし、介助者が少し意識を向けて、「では、体を少し起こしましょうか」「肩をぐるぐる回してみましょう」と声をかけるだけで十分なわけです。

「ちょっと体を起こして整える」…

それだけでも、身体機能の維持・誤嚥予防・食事の質向上に大きな効果があることを、現場では多くのスタッフが実感しているようで、実感があれば、ケアの質も上がります。そうした好循環も生まれるので、是非ともまずは実践してみることが大切になるかと思います。

このように、準備運動は単なる体操ではなく、ケアの一環として捉えることで、ご利用者様のQOLを高める有効な手段になるのです。

まとめ

「食べる前に体を整える」

このシンプルな習慣が、誤嚥を減らし、食事を楽しめる時間へと変えていきます。

介助者にとっても、ご利用者様の「食べたい気持ち」を引き出す準備として非常に有効です。

結果として、食事介助の負担も軽減し、介助者の負担軽然にもつながるわけです。

今日からできる!食事前の準備運動まとめ

- 深呼吸でリラックス

- 首・肩を動かして筋肉をほぐす

- 口や舌の動きで嚥下機能を活性化

- 手足を動かして血流アップ

- 背筋を伸ばして良い姿勢へ

特に嚥下障害やフレイル(虚弱)の方にとっては、命を守るケアのひとつです。

ぜひ明日からのケアに取り入れてみてください。

あわせて読みたい記事

YouTubeでも食事介助の動画をアップしています

合わせてみていただき、より理解を深めてください。

コメント