はじめに

高齢者やリハビリを必要とする方にとって、歩行器は移動をサポートし、QOL(生活の質)を向上させる重要な福祉用具のひとつです。適切な歩行器を使用することで、自立した生活を維持しやすくなり、活動範囲の拡大にもつながります。しかし、実際には多くの方が歩行器の高さを誤ったまま使用しており、その結果、肩こりや腰痛、腕の疲労、さらには転倒のリスクを高めてしまっていることがあります。

歩行器の高さが適切でないと、身体に余計な負担がかかり、歩行が不安定になったり、スムーズに移動ができなくなったりする可能性があります。特に高齢者の場合は、歩行器の誤った使用が原因で、歩行そのものが不自然になり、円背姿勢になったりと姿勢を悪化をさせてしまうこともあります。

本記事では、理学療法士の視点から、歩行器の正しい高さ設定とその理由について詳しく解説します。適切な高さで歩行器を使用することで、安全かつ快適に移動ができるようになり、活動範囲が広がることで、生活の質を向上させることにつながりますし、リハビリの観点からも、筋力低下の予防や持久力の向上にもつながり、さらに生活の質が向上するなど好循環にもなります。歩行器を使っている方や、ご家族、介護に関わる方にとって役立つ情報となりますので、ぜひ最後までご覧ください。

歩行器の役割と重要性

歩行器の基本的な役割

歩行器は、足腰の筋力が低下した方、バランスが不安定な方、または股関節や膝関節に変形や痛みがある方が、安全に歩行できるようサポートするための福祉用具です。主に以下のような役割を果たします。

- 体重を分散し、関節への負担を軽減する

- 歩行時の転倒リスクを減らす

- 移動をスムーズにし、活動範囲を広げる

- 姿勢を安定させ、歩行をサポートする

- 歩行時の下肢の負荷を分散させ、歩行をサポートする

歩行器を正しく使わないとどうなる?

誤った高さ設定や使い方をすると、以下のような問題が発生する可能性があります。

- 姿勢が崩れることで腰痛や肩こりが発生する

- 崩れた姿勢で使用し続けることで円背(腰が曲がってしまう)になる

- 腕や手首に過度な負担がかかる

- 歩行スピードが不安定になり、転倒リスクが上がる

- 曲るなどの操作が上手くできず、余分な体力を使う

そのため、正しい使い方を理解し、適切な高さに調整することが重要です。

歩行器の高さ設定のポイント

適切な高さとは?

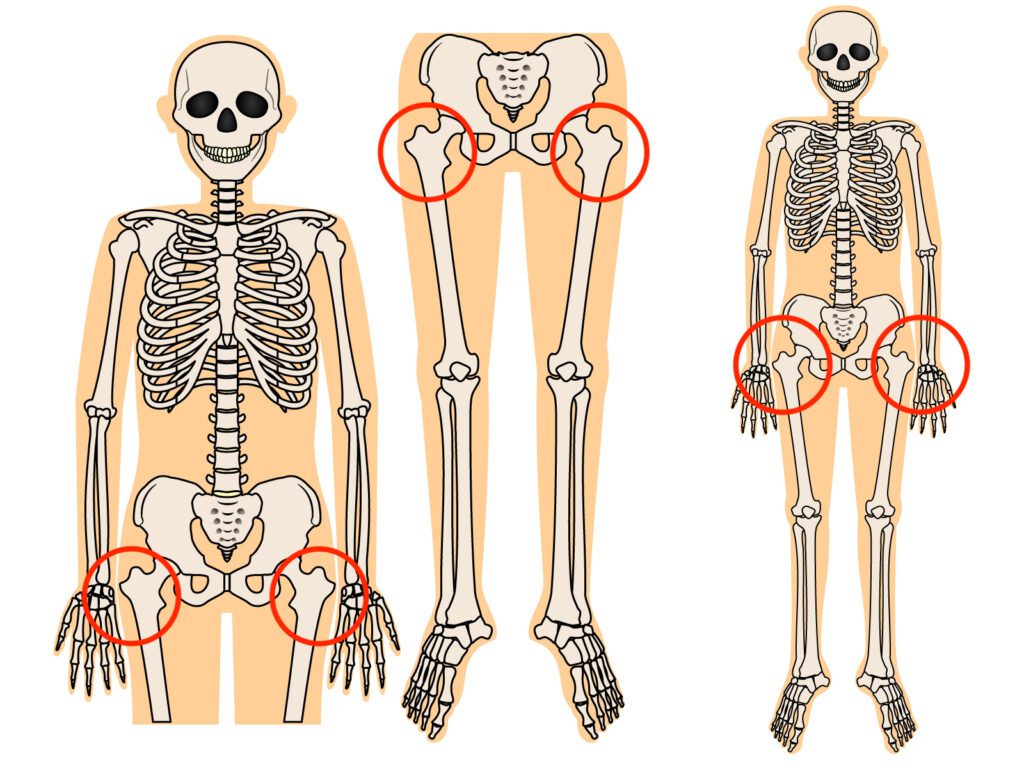

歩行器の高さは、「大転子(お尻の横の骨の出っ張り)の高さ」に設定するのが基本です。骨盤と勘違いされる方が多いですが、骨盤ではなく大腿骨(太ももの骨)の骨の出っ張りです。これは自然な姿勢で歩行できるようにするための基準となります。

高さ調整の手順

- ご利用者様に直立した状態で立ってもらう(可能な場合)

- 歩行器のハンドルが大転子の高さになるように調整する(場合によっては歩行器自体の変更も)

- 実際に歩いてみて、過度に円背になっていないか、肩や腕に負担がかかっていないかチェックする

- 実際に歩いてみて、歩きやすいのか確認し、歩きやすい高さに微調整する

この設定をすることで、腕や肩に余計な負担をかけることなく、安定した歩行が可能になります。

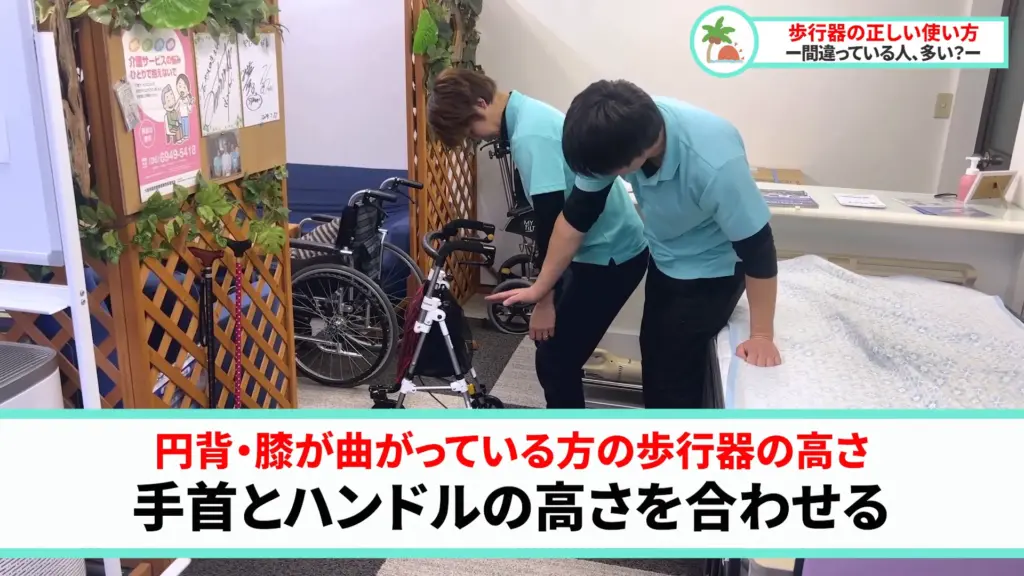

円背・膝が曲がっている方の高さ設定のポイント

しかし、高齢の方の中には、加齢や関節の変形、筋力の低下により、腰や膝が曲がった状態で歩行される方も少なくありません。そのため、先述した大転子の高さに歩行器を合わせると、実際の歩行姿勢に対して高すぎる場合があります。このようなケースでは、手首の高さに調整することも重要なポイントです。

高さ調整の手順(腰・膝が曲がっている方の場合)

- ご利用者様に自然な姿勢で立ってもらう(可能な場合)

- 片方の腕をだらんと垂らしてもらう(支えが必要な場合は支えながら)

- 歩行器のハンドルが手首の高さになるように調整する(場合によっては歩行器自体の変更も)

- 実際に歩いてみて、過度に円背になっていないか、肩や腕に負担がかかっていないかチェックする

- 実際に歩いてみて、歩きやすいのか確認し、歩きやすい高さに微調整する

手首の高さに歩行器を合わせることで、より自然な姿勢を維持しやすくなり、腕の力を適切に使うことができます。また、手がダランと下がった状態でも無理なくグリップを握ることができるため、余計な力を入れずに安定した歩行をサポートできます。この調整により、歩行時の負担を軽減し、より快適かつ安全な歩行が可能になります。

高さが適切でない場合のリスク

高すぎる歩行器のデメリット

- 肩がすくみ、肩こりや首の痛みを引き起こす

- 手や腕に余計な力が入り、疲れやすくなる

- 歩行時の安定感が失われ、転倒リスクが高まる

- 方向転換がうまくできない

- 体重を十分にかけられないので、そもそも意味がない

低すぎる歩行器のデメリット

- 前かがみの姿勢になり、腰痛の原因になる

- 膝が曲がりすぎてしまい、歩行の負担が増える

- 視線が下向きになり、周囲の状況を確認しづらくなる

- 方向転換がうまくできない

- 歩行時の安定感が失われ、転倒リスクが高まる

適切な高さに調整することで、安全で自然で快適な歩行が可能になります。

歩行器の正しい使い方

高さ設定の重要性については、上記で説明してきましたが、高さが適切になったとしても、そもそも歩行器の使い方が間違っていると、歩行器が原因で転倒してしまうこともありますので、ここからは歩行器の使い方について解説していきます。併せて最後まで読んでみてください。

歩行器との距離感を意識する

歩行器の使い方で重要なのが、適切な距離感を保つことです。多くの方が歩行器から離れすぎたり、逆に近づきすぎたりしてしまいます。

離れすぎると

- 腰が曲がってしまい、腰痛の原因になる

- 支持力が発揮されず、肩や腕に余分な力が入り疲れやすくなる

- 体重をうまくかけられず、転倒のリスクが高まる

近すぎると

- 歩幅が狭くなり歩きづらい

- 歩行器につまずき、転倒の原因になる

- 体重をうまくかけられず、転倒のリスクが高まる

適切な距離感とは?

理想的な距離とは、歩行時に車輪と車輪の間に片足を踏み出せる位置を意識することです。この位置に足を置くことで、歩行器の支えを適切に活用しながら、バランスよく歩くことが可能になります。

もし車輪と車輪の間に足が届かない場合は、歩行器が身体から遠すぎる状態になっていると思ってください。

反対に、歩行器を使用している際に、歩行の一歩が車輪を追い越してしまう場合は、歩行器との距離が近すぎると思ってください。

適切な距離感を保つことで、歩行器を効果的に活用しながら、安全かつスムーズに歩行をすることができます。特に、高齢者やリハビリ中の方は、自分の歩行リズムに合った歩行器の使い方を意識することで、より快適で安定した歩行が可能になりますので、意識してみてください。

介護保険の対象

歩行器は、介護保険の「レンタル」の対象となる福祉用具のひとつです。ケアマネージャーのプランに基づいて、介護保険を利用してレンタルすることが可能ですので、経済的にも利用しやすいものかと思います。

また、2024年度の介護保険制度改定により、歩行器は「レンタル」だけでなく、「購入」の対象にもなり、ご利用者様の状況に応じて選択できるようになりました。ただし、すべての歩行器が介護保険の適用対象となるわけではなく、タイヤが付いた「歩行器」は介護保険の対象外となります。タイヤがついていない歩行器は体を支える力が強く、より安定した移動をサポートできるのに対し、タイヤ付きの歩行器は歩行補助機能がありながらも、タイヤが付いているため、購入時は介護保険の適用外となります。

また、「シルバーカー(押し車)」はレンタルでも購入する場合であっても介護保険の適用外です。シルバーカーは歩行補助のための用具ではなく、あくまで荷物を運ぶためのカートとしての用途が強いため、福祉用具の枠には含まれていません。そのため、介護保険を利用してレンタルや購入の補助を受けることができないのです。

歩行器を選ぶ際には、介護保険の適用条件を確認しながら、ご利用者様の身体状況や生活環境に合ったものを選ぶことが重要で、適用対象や利用方法については、ケアマネージャーや福祉用具専門相談員に相談することをおすすめします。

歩行器とシルバーカーの違い

最後に、歩行器とシルバーカー(手押し車)の違いを簡単に解説していきます。

このふたつは混同されがちですが、目的が異なります。注意してほしいのは、歩行器が必要な方に対して、シルバーカーを選定しないようにすることです。

| 歩行器 | シルバーカー | |

|---|---|---|

| 目的 | 歩行のサポート | 荷物運びと休憩 |

| 構造 | しっかりとしたフレームで体を支えられる | 軽量で折りたたみ可能 体重はあずけられない |

| 利用対象 | 体重を支える必要がある方 | 軽度の歩行不安がある方 荷物がある場合の補助 |

| 介護保険 | 利用できる(レンタル・購入) | 適用外 |

歩行時にしっかりとしたサポートが必要な方は、歩行器の利用が適しています。歩行にサポートが必要な方の場合はシルバーカー(押し車)の利用は避けていただき、歩行器を使うようにしてください。

正しい高さに調整できていても、

そもそも用具の選択が合っていなければ安全とは言えません。

詳しくはこちらの動画でも実験しながら解説していますので、試聴してみてください。

▶︎YouTube動画を見る

【大実験‼︎】シルバーカーと歩行器の違いを徹底解説‼️歩行器の高さや距離も意外と間違っているかも…

まとめ

歩行器を安全に使うためのポイント

- 適切な高さに設定する(大転子の高さ or 手首の高さ)

- 歩行器との距離感を意識する(車輪と車輪の間に足を踏み出して歩行する)

- 肩の力を抜いてリラックスした姿勢で歩く

- サポートが必要な場合は、シルバーカーではなく歩行器を選ぶ

福祉用具を上手に活用しよう

歩行器は正しく使うことで生活の質を向上させ、より安全に移動できるようになります。介護保険を利用すれば、歩行器のレンタルや購入補助を受けられる場合もあるので、ケアマネージャーに相談しながら最適なものを選びましょう。

日々の歩行が快適になるように、歩行器の高さを適切に調整し、正しい使い方を身につけてください。

歩行器の他にも福祉用具を活用することはQOL(生活の質)を向上することに繋がりますので、ぜひ活用してください。当ブログでも各福祉用具の使い方、選び方、物の紹介をしていきますので楽しみにしていてください。

あわせて読みたい記事

この記事の内容は、この動画でも解説していますので、より理解を深めたい方は、動画も併せてご試聴ください。

▶︎YouTube動画を見る

【歩行器の正しい使い方】間違っている方、多いです!!

コメント