はじめに

座り直し介助は介護の基本!

介護の現場では、ベッドや車椅子、椅子に座っているご利用者様が「ずり落ちた姿勢」になっていることがよくあります。そのまま放置すると、

- 腰やお尻の褥瘡(床ずれ)

- 呼吸のしづらさ

- 食事や会話のしにくさ

- 転落の危険

など、さまざまなリスクが生じます。

そのため「正しい座位」への座り直し介助は、介護者にとって基本かつ重要な技術です。

この記事では、初心者の方でも分かりやすいように、座り直し介助の基本手順・注意点・コツを丁寧に解説します。

座り直しが必要なケースとは?

介護の現場では、一見「ただ座っているだけ」のように見えても、実は姿勢が崩れてしまっていることがよくあります。特に以下のような場面では、「座り直し介助」が必要になることが多いです。

車椅子に長時間座ってずれてしまったとき

徐々にお尻が前に滑ってしまい、骨盤が後傾して「仙骨座り(だらんとした姿勢)」になっていることがあります。こうした状態が続くと、褥瘡(床ずれ)や腰痛、内臓圧迫による消化不良の原因になるため、早めの座り直しが重要です。また、仙骨座りの状態で食事を行うと誤嚥のリスクにもつながります。

食事中や作業中に前かがみの姿勢になっているとき

前屈みの姿勢は見た目の問題だけでなく、呼吸が浅くなったり、食べ物の誤嚥リスクを高めたりします。適切な座位を保つことで、安全に食事や作業を行えるようになります。

ベッドから車椅子に移乗後、奥まで座れていないとき

移乗動作後、浅く腰かけたままの状態はとても不安定です。前滑りによる転落や、姿勢の崩れによる疲労・圧迫感につながるため、しっかりと腰を奥まで入れることが大切です。

腰を引いてだらしなく座っているとき

体幹の筋力が弱い方に多い姿勢で、長時間放置すると身体の変形や関節拘縮のリスクもあります。姿勢の崩れに気づいた時点で、優しく丁寧に座り直しを促しましょう。

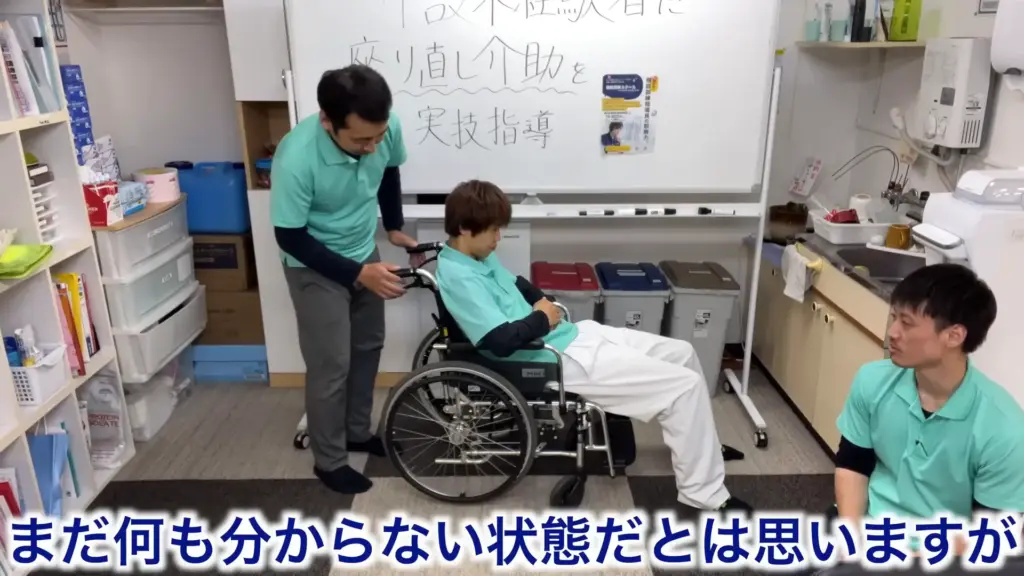

座り直し介助の基本ステップ 〜やり方①〜

ここでは、車椅子に座っているご利用者様の座り直しを例に、基本的なやり方の手順を紹介します。

①声かけ・準備

まずは「今から姿勢を整えますね」と声をかけ、安心感と協力を得ることが大切です。

可能であれば、ご本人にも「アームサポート(肘置き)を持つ」「身体を少し浮かせる」などできる動作を促しましょう。

②足の位置を整える

フットサポートから足を下ろし、足が前に出すぎていると力が入りにくいため、膝が90度より少しに曲がる位置に足を調整します。

③上体を少し前に倒す

介助者が後ろからサポートしながら、上半身を少し前傾させることで、座り直しがやすくなります。

④お尻を後方へスライド

介助者は、ご利用者様の背後に立ち、ご利用者様のお尻の下に手を滑り込ませ、お尻を軽く浮かせながら後ろにスライドさせます。 無理に引っ張らず、重心移動を活用するのがポイント。

⑤姿勢の調整・確認

お尻が背もたれにしっかりつくまで戻せたら、骨盤が立っているか・背中が丸まっていないかなどを確認。必要に応じてクッションやタオルで調整しましょう。

座り直し介助の基本ステップ 〜やり方②〜

①声かけ・準備

まずは「今から姿勢を整えますね」と声をかけ、安心感と協力を得ることが大切です。

可能であれば、ご本人にも「身体を少し浮かせる」などできる動作を促しましょう。

②足の位置を整える

フットサポートから足を下ろし、足が前に出すぎていると力が入りにくいため、膝が90度より少しに曲がる位置に足を調整します。

③上体を少し前に倒す

介助者が後ろからサポートしながら、上半身を少し前傾させることで、座り直しがやすくなります。

④両腕(脇下から)を支える

介助者はご利用者様の背後に立ち、ご利用者様の両脇下から手を通します。そこから、ご利用者様の両腕を組む様な形で掴みます。

※虫様筋握りの詳しいやり方はこちらの記事を参考にして下さい。

虫様筋握りとは?介護技術のレベルアップに必須な技術

https://kaigoskills.com/lumbrical-grip/

⑤後方へ押す

ご利用者様の前傾姿勢をしっかり保ったまま、腕をお腹に押し当てるように、お尻を後方に押します。

⑥ 座り直し後の姿勢を整える

お尻が背もたれにしっかりつくまで戻せたら、骨盤が立っているか・背中が丸まっていないかなどを確認。必要に応じてクッションやタオルで調整しましょう。

注意点(詳しく解説)

介助者自身の腰痛予防を第一に

座り直し介助は、介助者の腰に負担がかかる動作のひとつです。

腰だけで引き上げようとすると、腰椎に過剰な負荷がかかり、ぎっくり腰や慢性腰痛の原因になります。

- 必ず「股関節と膝を曲げる」正しいフォームで行いましょう。

- 背中を丸めず、股関節を曲げ、脚の力を使って支える意識を持ちましょう。

- 足元は滑らないように、安定した靴を履くのもポイントです。

ご利用者様の負担や痛みに注意

高齢者や筋力の低下した方は、腕や肩、脇の皮膚が脆弱になっている場合があります。

この状態で腕を持って引き上げると、皮膚の損傷・内出血・痛みの原因になります。

- 腕を握る際は、強く掴まず優しく支える、虫様筋握りを意識して下さい。

- 腕の骨折の既往や、紹介したやり方だと痛みのある方には、別の方法を検討すること

※別の方法もいろいろありますので、そちらはまた別の記事で紹介します。

状況に応じた判断が何より大切

ご利用者様の身体状況・精神状態・環境など、すべての要素を考慮して方法を選ぶことが重要です。

介助者の判断ひとつで、利用者の安全・快適さが左右されます。

「今日は痛みが強そうだから無理せず姿勢だけ整えよう」など、臨機応変な対応を心がけましょう。

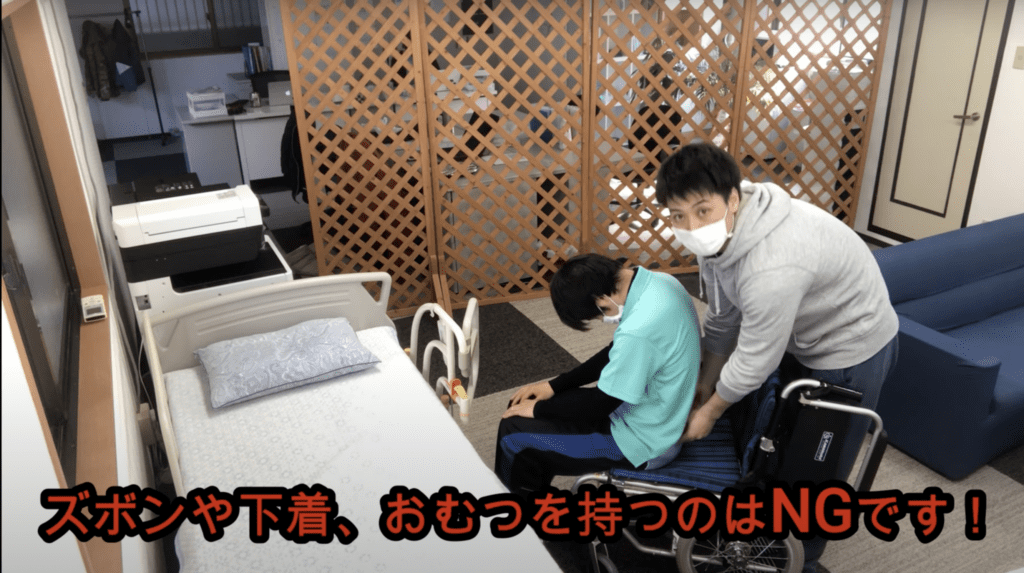

ズボンやおむつを掴んで引っ張るのはNG!

座り直しの介助でやってしまいがちなのが、「ズボンの腰部分」や「おむつ」を掴んで引っ張り上げる行為です。これは絶対に避けるべきNG行動です。

▶なぜNGなのか?

皮膚トラブルの原因に

ズボンやおむつ越しに強く引っ張ると、皮膚が引き伸ばされて擦り傷や皮膚裂傷、内出血を引き起こす可能性があります。特に高齢者の皮膚はとても薄くてデリケートなため、少しの刺激でも傷つきやすいです。

衣類やおむつが破れる可能性

ズボンやおむつは「引っ張り用」に作られていないため、破れてしまうこともあります。破損によって介助中にバランスを崩すなど、二次的な事故につながる危険もあります。

利用者の尊厳を損なう

臀部のまわりを乱暴に扱われることは、利用者さんにとって恥ずかしさや屈辱感を感じる原因にもなります。信頼関係にも悪影響を与えるので、配慮が必要です。

実際に体験してみるとわかりますが、かなり不快です。

よりスムーズに介助するためのコツ

声かけとタイミングを合わせる

介助時に「よいしょ」と一方的に動かすのではなく、ご利用者様本人の力を最大限に活かすことが安全で効率的な介助につながります。

そのためには、声かけと動作のタイミングをぴったり合わせることが大切です。

また、「よいしょ」という声かけは、あまり良く思われないこともあるので、「せーの」や「1・2・3」の声かけにしましょう。

さらに、声かけにはもう一つ効果があり、介助者の力が発揮されやすくなります。

【実践ポイント】

- 「〇〇さん、今から少しお尻を引きますね」など、何をするか事前に説明する

- 「せーの」「1・2・3」など、リズムある合図を出して一緒に動く

- ご本人が力を入れやすい瞬間に合わせて動作することで、介助負担がグッと軽くなります

事前にポジションを整える

動かす前の準備ポジションで介助量は大きく変わります。

スムーズに介助するためには、事前に体勢を整えることが大切です。

【チェックポイント】

- 足がしっかり床についているか?(踏ん張れる状態か)

- 膝が90度より少し曲がっている状態か?(踏ん張れる状態か)

- 背もたれに寄りかかっていないか?(重心が後ろにあると動かしにくい)

必要であれば、一度軽く体勢を起こしてから座り直しに入るとスムーズです。

小さな声かけでも安心感に

認知症の方や不安の強い方には、一つ一つの動作に丁寧な声かけを。

「今、少しだけ前に動きますね」「大丈夫ですよ、ゆっくりいきましょう」など、安心感を与える一言が、介助への協力にもつながります。

まとめ

安全・快適な座位姿勢が生活の質を高めます。

座り直し介助は、一見すると目立たないケアかもしれませんが、実はQOL(生活の質)を大きく左右する重要な支援のひとつです。

ご利用者様が正しい姿勢で座ることで、身体的にも精神的にも多くのメリットがあります。

正しい座位姿勢によるメリット

- 疲れにくくなる:身体のバランスが整い、筋肉の緊張や負担が軽減されます

- 食事や会話がしやすくなる:背筋が伸び、咀嚼や嚥下、発声もスムーズになります

- 精神的にも安定する:姿勢が整うことで安心感が生まれ、自信にもつながります

- 褥瘡や転倒リスクの軽減:姿勢の崩れからくるずれ・滑落などの予防にも効果的です

初心者のうちは、「ちゃんとできているかな…」と不安に感じることもあるかもしれません。

しかし、「基本の形」と「安心感のある声かけ」ができていれば大丈夫です。

小さな介助でも、「楽になったよ」「ありがとう」と言っていただけると、大きなやりがいにつながります。

まずは今日から、丁寧な座り直し介助を意識してみてくださいね。

ご利用者様の笑顔が、きっと増えるはずです。

当記事の内容はYouTube動画にもアップしていますので、こちらの動画も参考にしてみて下さい。

▶︎【超簡単】車椅子上での座り直し介護技術

コメント