はじめに

介護現場で日常的に行われている「座り直し介助」。

これは、ご利用者様の安全・快適な生活を支えるうえで欠かせないケアの一つです。

- 移乗が終わったあと、「もう少し奥に座ってもらいたい」

- 長時間座って過ごされていて、だんだんずり落ちてきているから「もう少し奥に座ってもらいたい」

- ずり落ちてこないように「背もたれにきちんと寄りかかってほしい」

そう思う場面は、介護の現場では多くあるのでは無いでしょうか?

一見シンプルに見えるこの介助動作ですが、実は多くの現場で誤った方法によって行われているケースが目立ちます。

間違った介助をしてしまうと、そもそも座り直すこと自体がうまくいかず、

- ご利用者様が車椅子やベッドなどに座っているときに転落リスクが高まる

- お尻が前にずれたまま、仙骨座りになり、褥瘡(床ずれ)のリスクが増す

- 力任せに介助してしまうことで、介助者自身が腰や肩を痛めてしまう

など、さまざまな悪影響を引き起こす原因となってしまいます。

さらに、こうした負担や不快感が積み重なると、ご利用者様との信頼関係にも影響しかねません。

「正しく座り直す」ことは、安心・安全なケアの土台であり、介助者の体を守る“セルフケア”でもあるのです。

本記事では、理学療法士として、座り直し介助でありがちな「ダメな例」3パターンを紹介しながら、それぞれの原因・改善策・現場で今日から使えるコツをわかりやすく解説していきます。

なぜ「座り直し介助」が重要なのか?

座り直し介助は、ただ単に姿勢を整える行為にとどまりません。実は、ご利用者様の身体的・心理的な健康状態を保つための非常に重要なケアのひとつです。また、介助者自身の体への負担にも大きく影響します。

1. ずれ落ちた姿勢(仙骨座り)は、褥瘡や拘縮の原因に

ずれ落ちた姿勢や、浅く座って背もたれにもたれる姿勢は「仙骨座り」といい、骨盤が後傾し、仙骨部(お尻の後ろ側)に強い圧力がかかります。この状態が長く続くと、皮膚や組織が圧迫され、褥瘡(じょくそう:床ずれ)のリスクが非常に高まります。

また、姿勢が崩れたままでは関節の動きも制限されやすく、拘縮・筋力低下の進行を早めてしまうことにもつながります。

2. 骨盤の後傾姿勢は、呼吸や嚥下にも悪影響

骨盤が後傾し、円背(背中が丸くなる姿勢)になると、胸郭が広がりにくくなり、呼吸が浅くなります。これにより、特に呼吸器疾患を持つご利用者様には悪影響が出やすくなってしまいます。

さらに、嚥下機能(飲み込む力)にも悪影響があり、誤嚥性肺炎のリスクを高める要因にもなります。正しい座位を保つことは、こうした命に関わるリスクの低減にもつながります。

3. 姿勢の乱れは、活動意欲の低下にもつながる

姿勢が崩れた状態では、視線が下がり、表情が閉じやすくなるため、ご利用者様自身の意欲も低下しやすくなります。

「どうせ動かないし」「もういいわ」といった気持ちが生まれやすく、また、動ける方であっても、だらけた姿勢からは動きたくなくなるものです。結果として、トイレにいく意欲が削がれたり、リハビリやレクリエーションなどへの参加意欲の低下につながってしまいます。

一方、しっかりと安定した姿勢を保つことができれば、目線が上がり、周囲への関心や社会参加への意欲が高まりやすくなり、いざ動こうと思った際にも体が動きやすく、好循環が生まれます。

4. 無理な介助は、介助者の腰や肩にダメージを与える

座り直しを「力任せ」で行ってしまうと、介助者の腰や肩に過度な負担がかかります。特に、前屈みで持ち上げるような動作は、介助者自身の腰痛や頸肩部の痛みを引き起こす最大の原因になってしまいます。

介護現場では「ご利用者様の安全」と同じくらい「介助者の身体を守る」ことも重要です。

腰痛が原因で現場を離職するケースも少なくないため、安全かつ効率的な介助技術の習得は、職場環境の改善にも直結します。

このように、座り直しは「ただの姿勢直し」ではなく、ご利用者様の命・生活の質(QOL)・介助者の健康を左右するケアの根幹です。

だからこそ、一つひとつの動作を見直し、正しい方法を身につけることが現場全体の質を高める第一歩となります。

ダメな例①:「腕を引っ張って座り直す」

よくあるパターン

介助者がご利用者様の後方に立ち、脇の下から腕を通して、ご利用者様の腕を持ち、ぐいっと引っ張る方法。座り直しではよく見かける方法ですが、間違った方向に力を入れている方をよく見かけます。

なぜダメなのか?

- ご利用者様の肩関節や前腕に負担がかかる

- 肩関節の脱臼や前腕の皮下出血のリスクが高まる

- 骨粗鬆症の方は、骨折につながる恐れも

- 力の方向が合っていないため、そもそも座り直しができない

改善策

- できるだけご利用者様の力を活かすように、膝を曲げていただく

- 介助者がご利用者様の後方に立ち、脇の下から腕を通して、ご利用者様の腕を持つまでは良い

- 腕を掴むのではなく、お腹に押しつけるようにする

- 前かがみになってもらい、重心移動を使って座り直す方法を取り入れる

- 声かけをする

正しい方法はこちらの記事を参考にしてみてください(〜やり方②〜を参考に)

【介護初心者必見】座り直し介助の基本的なやり方

▶︎https://kaigoskills.com/suwarinaoshi-kaijo-kihon/

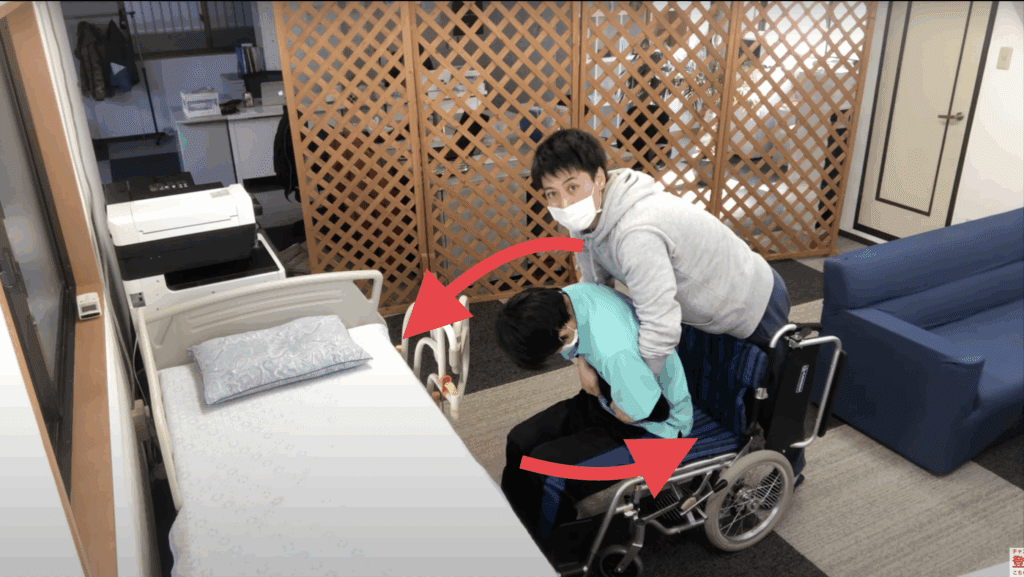

ダメな例②:「腰を持ち上げて引っぱる」

よくあるパターン

ご利用者様の背後に回り、おむつや衣類を持ち上げながら椅子の奥に滑らせるように介助するパターン。

なぜダメなのか?

- 介助者の腕の力が主体となってしまうため、腰を痛めやすい

- ご利用者様のおむつや衣類が破れてしまう

- 摩擦によって皮膚損傷(特に鼠蹊部:そけいぶ)のリスクが高まる

- 不快感が強い

改善策

- できるだけご利用者様の力を活かすように、膝を曲げていただく

- 介助者がご利用者様の後方に立ち、太ももの下に手を入れる

- ご利用者様にお辞儀をしてもらい、重心を一度前に移動させる

- 太ももから骨盤にかけて後ろにスライディングする

ダメな例③:「何も声をかけずに動かす」

よくあるパターン

どの介護や介助にしても同じことが言えますが、介助者が「この人はいつもこうしてるから」と思い込み、無言のまま身体を動かすケース。特に慣れてくると見落とされがちです。

座り直し介助は介助方法によっては後方から介助することもあるので、無言のまま後方から介助されることは、ご利用者様にとって恐怖でしかありません。

なぜダメなのか?

- ご利用者様が「何をされるのかわからない」と不安や恐怖を感じる

- タイミングが合わず、座り直しに協力できないため、必要以上に力が必要になる

- 不意の動作にびっくりさせてしまい、転落・バランス崩しの原因になる

- ご利用者様の尊厳を無視していることになる

- 信頼関係が築けない

改善策

- 「今から少し奥に座り直しますね」と事前に声かけ

- 「ゆっくりしますね」「1、2、3で一緒に力を入れてください」「立ち上がらなくても大丈夫ですよ」などと安心感のある言葉をかける

- 声かけと動作のタイミングを合わせる習慣をつける

座り直し介助をスムーズに行うコツ

座り直し介助は、ちょっとした意識の違いで、介助の質が大きく変わります。ここでは、先ほど挙げた失敗例を踏まえながら、安全かつスムーズに座り直しを行うための3つのコツをご紹介します。

①骨盤を意識する

座り直し介助の目的は、「背もたれに背中をつけること」ではなく、骨盤をしっかりと座面の奥に密着させることです。ところが、つい背中を背もたれにつけようとしてしまい、結果として骨盤が前に残ったままになりがちです。

正しい座り直しを行うためには、骨盤に近い部分(お尻の下や太もも裏)をサポートする意識が非常に大切で、肛門を後ろに向けるようなイメージで介助しましょう。

骨盤が立つ角度になるよう誘導することが、長時間座っていても疲れにくく、姿勢も崩れにくく、安全な座位保持につながります。

②ご利用者様の力を活かす

「自分の力だけで介助をする」必要はありません。むしろ、ご利用者様が持っている力を活かすことが、安全で効率的な介助につながります。

「少し体を前に倒してみましょうか?」「足を引いてみてください」「お尻をちょっとだけ浮かせてみてください」など、具体的で優しい声かけがとても重要になります。

ここで大切なのは、ご利用者様の残存機能に合わせた現実的な協力を促すことです。

無理に立たせようとするのではなく、重心を前に移してもらうだけでも十分解除が楽になる場合もあります。

タイミングを合わせることも大切で、「せーの」や「いち・に・さん」のようなリズムを合わせた声かけは、動き出しのきっかけとして効果的で、ご利用者様の力を引き出しやすくなります。

③ 足の位置に注意を払う

足の位置は、座り直し介助の成否を大きく左右する重要な要素です。足が前に出過ぎていると、ご利用者様は重心を前に移せず、お尻を浮かせる動作ができなくなってしまいます。

理想的なのは、膝が90度よりも少しに曲がり、かかとが床についた状態で、足がやや後ろに引かれている位置です。これにより、体を前に倒す際に自然と重心移動がしやすくなり、自力でお尻を動かす動作も引き出しやすくなります。

以上の3つのポイントを意識するだけで、ご利用者様も介助者も安心できる座り直し介助が実現します。

「骨盤」「協力してもらう」「足の位置」──この3点をセットで覚えて、習慣的に実践していくことで、姿勢の崩れや転倒リスクの軽減にもつながります。

日々のケアの中で、ぜひ意識してみてください。

よくある質問(Q&A)

Q1:車椅子でずり落ちているときの座り直しはどうすればいい?

A. 一度、フットサポートから足を下ろし、ご利用者様の足元の安定を確認。足の力が使える方でも、そうでなくても、前傾姿勢を取ってから骨盤を後ろへ引くことでスムーズに介助ができます。

Q2:身長の問題で、ご利用者様の足が床についていない場合はどうしたらいい?

A. 10cmくらいの足おきを用意して、その上に足を乗せてから介助してください。車椅子のフットサポートに足を乗せたままの介助は、車椅子が前方に倒れる危険もあるので、絶対にしないようにしてください。

Q3:一人介助でも安全に座り直しできますか?

A. 状況によりますが、ご利用者様の協力が得られる・姿勢が安定している場合は一人介助でも可能です。ただし、腰を曲げたまま引くのではなく、自分の股関節や膝を使って支えるなどの工夫が必要です。

Q4:毎回座り直しをしてもすぐにずり落ちてしまうのはなぜ?

A. 座面の角度やクッションの硬さ、姿勢保持機能の問題が考えられます。車椅子や椅子の調整、ポジショニング用具の見直しを検討しましょう。車椅子等のサイズと体のサイズが合っていない場合も考えられますので、その際は交換も検討してみてください。

まとめ

「座り直し介助」は、地味なようで介助の質に大きく関わるケアのひとつです。

今回ご紹介したよくあるダメな例3選は、どれも現場で頻繁に見かけるものです。

- 腕を引っ張る

- 腰を持ち上げて引っぱる

- 無言で動かす

どれもご利用者様にとって不安・不快であり、介助者にも負担がかかります。

「骨盤」「協力をえる」「足の位置」の3つを意識し、正しい方法で座り直し介助を行うことで、ご利用者様の安心・安全と、介助者の負担軽減を同時に実現できます。

現場での実践がカギ

介助は「知識」よりも「実践」が大切です。

ぜひ、今日のケアから少しずつ、今回のポイントを取り入れてみてください。

座り直し介助の方法はいろいろある

YouTubeでは、いろんな座り直し介助の方法を紹介しています。こちらの動画も参考にしていただき、日々の介助に取り入れてみてください。

【永久保存版】リクライニング車椅子の座り直しも徹底解説‼️これで座り直しは完璧

コメント