はじめに

食事介助は、単に「食べていただくため」だけの行為ではありません。

ご利用者様の命や生活の質(QOL)にも直結する、非常に重要なケアのひとつです。

特に、嚥下機能が低下しているご高齢の方や障がいのある方にとって、誤嚥や窒息といったリスクは常に隣り合わせです。そうした事故を防ぐためには、食事内容や食事の形状も重要ですが、「どんな姿勢で食べているか」や「どんな介助で食べていただくか」は大きな鍵を握ります。

しかし現場では、「椅子に座らせているから大丈夫」「ベッドの背もたれを上げたからOK」といった、“なんとなく”の介助で済ませてしまっているケースも少なくありません。

そこで今回は、理学療法士として食事介助時に必要な基本姿勢と、介助中に意識すべきポイントについてわかりやすく解説します。

初心者の方はもちろん、現場で「我流になっていないか見直したい」という方にも役立つ内容になっていますので、ぜひ最後までご覧ください。

なぜ「食事の姿勢」が重要なのか?

食事は、単なる栄養補給の時間ではなく、生活の楽しみやQOL(生活の質)を支える大切な時間です。

だからこそ、その時間が「苦しい」「つらい」と感じるものであっては、本来の価値が損なわれてしまいます。

中でも、姿勢の崩れは、ご利用者様の体に大きな悪影響を及ぼします。

以下のようなリスクは、すべて「正しくない姿勢」が根本原因となって引き起こされる可能性があるので、気を付けて見てみてください。

誤嚥(ごえん)による窒息や誤嚥性肺炎

頭部が過度に後屈していたり、体が斜めに傾いていると、喉の通り道(気道と食道)のコントロールが難しくなり、誤って気管に食べ物や飲み物が入りやすくなります。

誤嚥性肺炎は高齢者の死亡原因の上位でもあり、「姿勢」は誤嚥リスクの最大の要因とも言われています。

食欲低下・摂取量の減少

不安定な姿勢では、食べること自体が苦痛になり、結果として食事量が減ってしまうことがあります。

特に腰が滑って背中が丸まり(仙骨座り)、お腹が圧迫された状態では、胃に食べ物も入っていかず、自然と食欲も落ちやすくなります。

また、体が歪んだままの姿勢では背中や腰、首などが痛くなってしまい、ご自身で姿勢を直せない方の場合だと、食べること自体も嫌になってしまうわけです。

消化不良・腹部膨満感

前かがみで腹部を圧迫した姿勢が続くと、胃腸の動きが鈍り、消化不良やガス溜まりによる腹部の張り(膨満感)を訴える方もいます。お腹が張った状態では、胃の圧迫感もあり、食欲は落ちていってしまいます。

また、胃腸の動きが鈍り、消化不良が起きると、栄養の吸収も悪くなります。

食事中の疲労・苦痛

姿勢が不安定だと、姿勢を保つための筋力やエネルギーが無意識に消耗されてしまい、短時間の食事でも疲れてしまい、ぐったりしてしまうケースがあります。

「食べるのがつらい」と訴えるご利用者様の多くは、実は姿勢が原因であることも少なくありません。

嚥下機能が低下している方にとっては、「ほんの少しの姿勢の崩れ」が命に関わるリスクをはらんでいます。

たとえ食事内容や介助方法が丁寧でも、「姿勢」が整っていなければ意味がないと言っても過言ではありません。

だからこそ、介助者には正しい姿勢づくりの知識と、その場に応じた工夫が求められます。

このように、「安全に、快適に、楽しく食べられる姿勢」を整えることは、ご利用者様の健康・意欲・生活の質を守るために欠かせない視点とも言えるわけです。

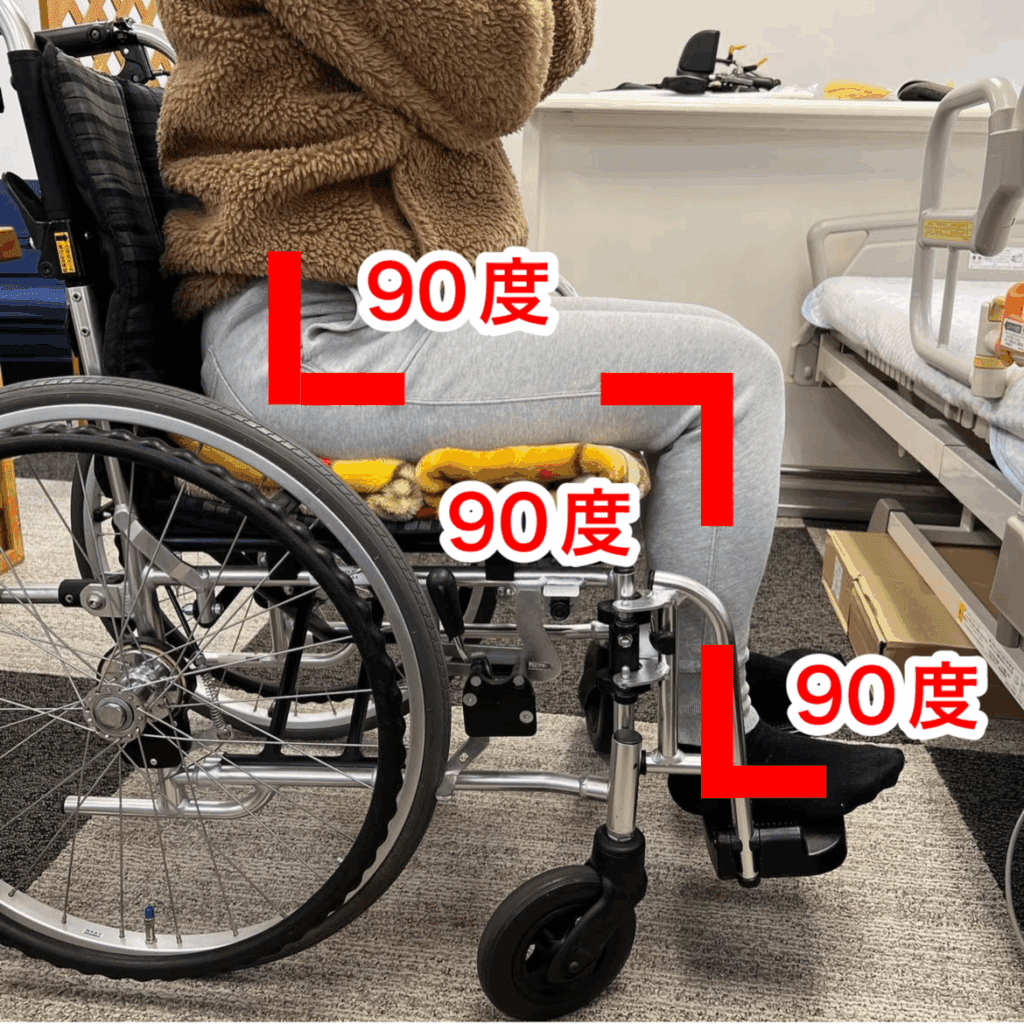

椅子や車椅子での食事姿勢|「90度ルール」が基本

椅子や車椅子に座る際の姿勢では、「90度ルール」を意識することが基本です。

これは、股関節・膝関節・足関節の3つがそれぞれ約90度の角度になるように整える考え方です。

具体的なポイントは以下のとおりです:

- 足の裏がしっかり床についていること

→ 足が床につかないと、姿勢が不安定になり、前のめりになったり体幹が崩れやすくなります。 - 股関節・膝・足首が90度に曲がっていること

→ 自然な姿勢で体重を分散でき、骨盤も立ちやすくなります。特に股関節が開きすぎたり、膝が伸びすぎていると、体幹のバランスが取りづらくなります。 - 椅子には浅く座らず、深く腰掛けること

→ 浅く座ると、骨盤が後傾して猫背姿勢や仙骨座りになりやすく、結果的に嚥下機能の低下や食べづらさを招く原因になります。 - 必要に応じて座面や足台で調整すること

→ 座面が高すぎたり低すぎると90度の姿勢を保つことが難しくなります。クッションや座布団で座面の高さを調整したり、フットレストや足台で足をしっかり支えることも大切です。

この「90度ルール」に基づいた姿勢を整えることで、誤嚥や消化不良のリスクを下げるだけでなく、疲れにくく、食事に集中しやすい環境が整います。

特に車椅子を使用する方の場合は、座位保持の安定性を保つことが、全体の姿勢管理にもつながりますので気を付けてください。

車椅子の場合、90度ルールが適応しにくい場合があります。それは車椅子がご利用者様の体に合っていない可能性もありますので、車椅子選びにも気を付けてください。

【基本①】車椅子での食事姿勢のポイント

車椅子上での食事は、環境を整えれば比較的安定した姿勢をとりやすい状況です。以下のポイントをチェックしましょう。

1.背中はしっかり背もたれにつける

- 猫背や前かがみになると、誤嚥しやすくなります。

- クッションやタオルを使って、背中が自然に支えられるよう調整しましょう。

2.座面の奥までしっかり座る

- 浅く座っていると骨盤が後傾し、仙骨座りになりやすくなります。

- 骨盤の位置が整うことで、上半身の姿勢も安定します。

3.膝と足の位置を安定させる

- 膝の角度は90度程度、足底はしっかり床やフットプレートにつけましょう。

- 足がぶらぶらしていると姿勢が崩れやすくなります。

4.テーブルの高さは肘の高さに

- 高すぎても低すぎても、食べにくさや姿勢の崩れの原因になります。

- テーブルに腕を置いて、肘が90度曲がる程度の高さにしましょう。

- 必要であればテーブルの高さを調整するか、座布団などで対応します。

【基本②】ベッド上での食事姿勢のポイント

ベッド上での食事は、より慎重な調整が必要です。特に寝たきりの方や体幹機能が弱い方では、体勢の安定が難しく、誤嚥リスクが高まります。

1.ファーラー位(30~60度)が基本

- 嚥下の状態に合わせて、ベッドの背もたれを30~60度程度起こします。

- 頸部が後屈しないように注意し、“やや前屈”を意識しましょう。

上半身を直角に近くまで起こせる方の場合

- 背もたれを60 度以上に起こします。

- 頭に必要な枕やクッションなどを入れて、少し顎を引いた状態にします。

上半身を30 度くらい起こせる方の場合

- ベッドを30 度程度に起こします。

- 頭のに枕などを入れて、顎を引いた状態にします。

2.頭と首の位置を調整する

- 頭が反り返っていると、気道が開いて誤嚥のリスクが高まります。

- 頸部が軽く屈曲位(あごを引いた状態)になるよう、枕やクッションで調整してください。

3.骨盤と体幹の安定を図る

- 骨盤が傾いていると、背中が丸まり呼吸や嚥下機能に悪影響を与えてしまいます。

- また、体幹が安定していないと徐々に体が倒れてきたりしますので、まっすぐな姿勢を意識的に作るようにしてください。

- クッションやバスタオルを骨盤横に入れ、左右に傾かないよう調整します。

4.上肢(肘)を支える

- 腕がだらんと下がっていると、姿勢が崩れやすくなります。

- テーブルがない場合でも、枕やクッションで腕がお腹の上に来るように工夫をしましょう。

【実践】食事介助中に注意すべきポイント

姿勢を整えた後も、介助中の声かけやスプーンの使い方、タイミングなどが非常に大切になってきます。

1.食事の前にできるリハビリ的準備運動

食事の前には、飲み込みに関わる筋肉をほぐす体操を取り入れることもおすすめです。首や肩のストレッチ、顔や口の筋肉を動かす運動を行うことで、飲み込みやすい状態を作ることができます。

- 首を横や前後に動かす体操

- 肩の筋肉をほぐすストレッチ

- 舌の運動や顔の筋肉を使う体操

これらの運動は、食事介助の効果を高めるだけでなく、姿勢の改善にもつながりますのでぜひ取り入れてください。

2.食事中は集中できる環境づくりを

テレビや周囲の雑音など視界に入るものをできるだけ減らし、食事に集中できる環境作りも大切です。集中して食べることで誤嚥のリスクも下がります。

食事に集中できない場合は、テレビを消したり、カーテンを閉めるなど工夫してみてください。

3.食べるペースを尊重する

- 焦らせない・急かさない。

- 一口ごとに「今飲み込みましたか?」などの確認の声かけをして、口の中に残っていないか確認する。

4.スプーンは水平に、下から差し出す

- 上から口に押し込むのはNGです。

- 口元の下から水平に入れることで、安全に取り込みやすくなります。

- また、下から差し出すことで、今から食べるものを見ることができ、ただ与えられる食事から、食事の楽しみといった捉え方もしやすくなり、QOLも向上しやすくなります。

5.左右の顔の傾き・頸部の動きに注意

- 頭が左や右に傾いている場合、食塊がうまく流れず誤嚥の原因になります。

- 食べるときに軽く頭を下げる(あごを引く)姿勢を意識をしてください。

6.水分はとろみの有無に注意

- 普通の水では誤嚥する方にはとろみをつけることが大切です。

- また、温度がはっきりしていることで、嚥下運動をうまく引き出せるとも言われています。冷たいものは冷たく、温かいものは温かくするように心がけましょう。

誤嚥予防に「とろみ剤」の活用を

嚥下機能が低下している方には、飲み物や食事にとろみをつけることで誤嚥を防ぐ効果が期待できます。

使いやすくて人気のある「とろみ剤」をひとつ紹介しておきますので参考にしてみてください。

👉明治 かんたんトロメイク スティック 2.5g×50包

明治おうちで簡単トロメイクは、食品本来の「味・色・香り」をそこなわず、おいしさそのまま、誰でも簡単にすばやく溶かすことができる「とろみ調整食品」です。

ポイント1:溶けやすくダマになりにく<、溶けやすくダマになりにくいのでご家庭で初めて使う方でも簡単にお使いいただけます。

ポイント2:加熱不要で手軽にトロミがつけられます。冷たい食品にも温かい食品にもご使用いただけます。

【補足】食後の注意点

食事介助は、「食べ終わったら終わり」ではありません。特に嚥下機能が低下しているご利用者様にとって、食後の過ごし方がそのまま健康状態に直結することもあります。以下の点に注意しましょう。

1.食後30分は食事の姿勢を維持

食後すぐに横になると、逆流や誤嚥のリスクが高まります。特に高齢者では、嚥下反射が遅れている場合もあり、食べた物が気道に入ってしまう危険性もあります。

そのため、食後30分は車椅子座位やファーラー位(30~60度の背上げ姿勢)を維持することが推奨されています。可能であれば、少し前傾姿勢にすると胃内容物の逆流も防ぎやすくなります。

2.食後の口腔ケア・うがい

食後の口腔内には、食べカスや細菌が残りやすくなっています。これが肺に入ると、誤嚥性肺炎の原因になることもあります。特に、夜間の誤嚥性肺炎は口腔ケアの有無が大きく影響するといわれています。

以下のケアを習慣的にしましょう

- うがいができる方:食後のうがいを習慣にしましょう

- うがいが難しい方:口腔内のスポンジブラシやガーゼ清拭で対応しましょう

- 義歯のある方:毎食後に外して洗浄・保管を徹底しましょう

3.呼吸状態の観察

食後の「ごっくん」が上手くいかなかった場合、後から咳き込む・ゼーゼーするなどの症状が現れることがあります。食後30分間は以下の点を観察してください

- 呼吸が苦しそうではないか

- 咳が増えていないか

- 声がガラガラしていないか(湿性嗄声)

- 表情に違和感がないか

小さな変化も見逃さず、「何かおかしいな」と感じたらすぐに医療者へ相談・報告することが重要です。

食事介助のゴールは「食べさせること」ではなく、「安全に・快適に・その人らしく」食べることができる環境づくりです。そしてそれは、食後まで含めての支援であるべきです。

食後の姿勢保持・口腔ケア・観察の3つを意識し、誤嚥性肺炎を防ぎましょう。ご利用者様の笑顔と健康を守るために、ぜひ今日から取り入れてみてください。

まとめ

食事介助においては、「ただ食べてもらうこと」よりも前に、安全で安心できる環境を整えることが最も重要です。誤嚥や窒息といった命に関わるリスクを減らし、ご利用者様が「食べること」を楽しめるようにするためにも、姿勢や声かけ、介助方法にも配慮が必要です。

本記事のポイントを振り返ってみましょう!

車椅子での食事介助

- 骨盤を立て、深く腰掛ける姿勢を意識

- 股関節・膝・足首を90度に保つ、90度ルールを意識して、足底がしっかり床に接地していることが重要

- 必要に応じてフットサポートやクッションで高さ調整を行います

ベッド上での食事介助

- 30〜60度程度のファーラー位(背上げ)+軽度の頸部屈曲が基本

- 頭だけを高くしすぎると、首が詰まり誤嚥のリスクが高まるため注意が必要

- 腰や膝の角度も調整し、リラックスできる姿勢を心がける

介助中の配慮

- スプーンは一口量を守り、下から差し出し、奥まで入れすぎない

- 食べるテンポに合わせた声かけで、ご利用者様のペースを尊重

- 表情や嚥下の様子をしっかり観察しながら介助する

食後のケア

- 食後すぐに横にならず、30分は安静姿勢を保つ(車椅子座位やファーラー位で)

- 誤嚥性肺炎を防ぐため、口腔ケアや咳・呼吸のチェックを行う

- 疲労や不快感がないか、様子観察も忘れずに

ご利用者様が「安全に」「気持ちよく」食事を楽しめるようにすることは、介助者にとって大切な役割です。毎日の積み重ねが、ご利用者様の健康やQOL(生活の質)を大きく左右します。

ぜひ、今日からのケアに取り入れてみてください。

あわせて読みたい記事

▶︎【褥瘡・拘縮予防】ポジショニングの基本的な考え方|理学療法士が解説

YouTubeでも食事介助を配信中

合わせてみていただき、より理解を深めてみてください。

コメント