はじめに

介助の現場で多い腰痛の原因のひとつ、それは「起き上がり介助」です。

ベッドで横になっているご利用者様を座位に起こす――

一見、単純な動作に見えますが、介助者の腰に負担がかかる瞬間でもあります。

特に、上半身を一気に引き起こそうとしたり、ご利用者様が力を抜いたままの状態で介助を行ったりすると、腰への負担は倍増します。

ぎっくり腰になってしまったり、積もり積もって慢性的な腰痛に繋がるケースも少なくありません。

しかし、実はこの「起き上がり介助」をたったひとつの動作(ワンアクション)を意識するだけで、驚くほどスムーズに、かつ腰を守りながら行うことができるのです。

結論からお伝えすると、

そのワンアクションとは――

「ベッドから足を下ろす」こと。

この記事では、

このシンプルな動作がなぜ効果的なのか、どのように実践すれば良いのかを、

リハビリ・介護現場での実例を交えながら詳しく解説していきます。

起き上がり介助で腰を痛める原因

まずは、起き上がり介助がどう腰を痛める原因になっているのかを見て行きます。

起き上がり介助で腰を痛める理由は、主に3つあります。

① 上体を持ち上げている

多くの介助者が、ご利用者様の背中や脇の下に手を入れて、「腕の力」で上体を起こそうとします。

このとき、腕の筋肉だけで引き上げるような動作になり、結果的に腰にも強い負担がかかってしまいます。

たとえば、ベッド上で仰向けになっているご利用者様をそのまま起こそうとすると、介助者は前かがみになり、上体を持ち上げるために腕と腰の力を同時に使います。

この姿勢では、ご利用者様の体重を自分の腕と腰でそのまま支える形になってしまい、腰椎(ようつい)に大きな負担が集中するのです。

実際の現場でも、「背中を支えてそのまま引き起こす」やり方は、時間がないときや急いでいる場面でつい行われがちです。

しかしこの方法は、最も腰を痛めやすい典型的な動作といえます。

1回あたりの負担は小さくても、毎日繰り返すことで慢性的な腰痛につながります。

本来は、「腕で持ち上げる」よりも「体重移動で導く」イメージが理想です。

② ご利用者様の下半身が固定されている

起き上がりのときに、ご利用者様の足がベッドの上に残ったままになっている、もしくは足を下ろすタイミングが遅れていると、上体を起こすのに余分な力が必要になります。

つまり、下半身が起き上がり動作の邪魔をしている状態です。

このような姿勢では、介助者はご利用者様の体を「持ち上げる」形でサポートするしかなくなり、①で説明したように、結果として上体を持ち上げる動作となってしまいます。

その結果、腕や腰の筋肉に大きな負担がかかり、ご利用者様の体重がすべて介助者側にのしかかるような感覚になります。

これが腰痛の原因のひとつです。

本来、起き上がり動作は「寝返り → 足を下ろす → 上体起こし」という流れが自然です。

この中で、足を下ろす動作は重心を前に移す大切なステップであり、足の重さが上体を起こす助けにもなります。

つまり、下半身が動くことで上半身も自然と起き上がるという関係があるのです。

そのため、介助者は上体を持ち上げる前に、

「ご利用者様の足を軽くベッドの外へ導く」ことを意識しましょう。

足を下ろすことで重心が下がり、体が安定します。

この状態であれば、上体を「持ち上げる」というよりも、体全体を前に導くだけでスムーズに座位が取れるようになります。

③ ご利用者様自身の「起き上がる感覚」が弱い

リハビリや介護の現場では、「できることはできるだけ自分でやってもらう」ことがとても大切です。

しかし実際には、安全やスピードを優先するあまり、介助者がすべての動作をサポートしてしまう場面も少なくありません。

そうすると、ご利用者様が“自分で起き上がる”という感覚を思い出す機会が減り、動作全体の連動性が失われていきます。

また、動作の経験が減ることで、自信の低下や恐怖心の増大も起こりやすくなります。

「自分で動いたら転んでしまうかも」「うまく起きられないかも」といった不安が強まると、さらに動こうとしなくなり、結果的に筋力やバランス能力の低下を招くという悪循環に陥ります。

そこで大切なのが、介助者がすべてを“してあげる”のではなく、「一緒に動く」「動きを引き出す」という意識です。

たとえば、ご利用者様に「まず寝返りしてみましょう」「足をベッドの外に出してみましょう」と声をかけ、動作の一部だけでも自分で行ってもらうことで、身体感覚が呼び覚まされます。

ほんの少しの成功体験でも、「自分でできた」という自信が次の動作への意欲につながります。

ワンアクション「足を下ろす」だけで変わる理由

「ベッドから足を下ろす」――たったこれだけの動作が、なぜ効果的なのか?

それは、体の重心と支点の位置が自然に整うからです。上記の内容でもイメージできたかもしれませんが、さらに詳しく解説して行きます。

① 重心が移動して体が起きやすくなる

「足をベッドの外に下ろす」動作には、体の重心を自然に前へ移す効果があります。

寝ている状態では重心が背中側にあるため、そのまま上体を起こそうとすると大きな力が必要になり、介助者の腕や腰に負担がかかります。

しかし、足を下ろすことで重心が前へ移動し、体が“起き上がる方向”に流れやすくなります。

つまり、「重心移動で起き上がる」状態を作ることで、介助者は持ち上げる必要がなくなり、軽く支えるだけで自然に起き上がれるようになるのです。

この「引き上げる介助」から「支える介助」への変化が、腰への負担を大きく減らすポイントです。

ご利用者様にとっても無理のない動きになり、自立動作の感覚を取り戻すきっかけになります。

② ご利用者様自身の体幹が働く

足を下ろすと、骨盤が動くため、腹筋や背筋などの体幹の筋肉が自然に働き始めます。

この動きによって体が「起き上がる姿勢の準備」に入り、自分の力で体を起こしやすくなります。

筋肉は刺激が入ることで動かしやすくなります。病気や怪我で動きにくくなっている筋肉も、足を下ろすといった刺激が入ることで、動かしやすくなるのです。

つまり、「足を下ろす」という動作は単なる姿勢変化ではなく、体幹を目覚めさせるスイッチのようなものです。

この一歩を踏むことで、“自分で起き上がる”感覚が呼び戻され、結果的に自立した動作の促進につながります。

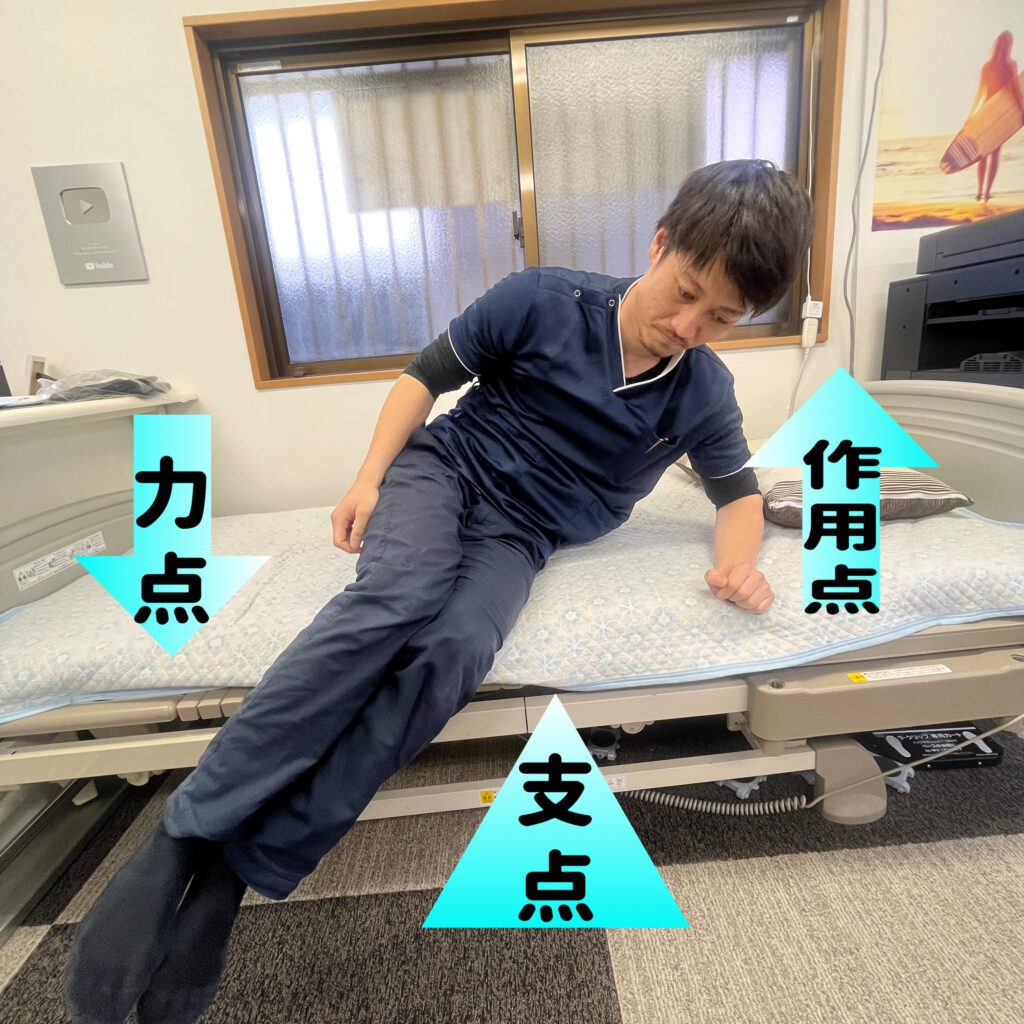

③ てこの原理で自然と上体が起き上がってくる

介護技術のボディメカニクスでは、「てこの原理」を活用することが推奨されています。特に起き上がり動作では、この「てこの原理」をイメージしやすく、少ない力でスムーズに介助を行うことが可能です。

人間の体を一本の棒だとすると、骨盤を支点に足を下ろすと、頭の部分が自然に持ち上がるイメージがしやすいと思います。これは、足の重さが力点となり、頭部が作用点になるためで、重力の力をうまく利用できるからです。

介助の際は、肩や背中を無理に「持ち上げる」のではなく、「少し押し上げて回す」ようなイメージでサポートすると、てこの原理を自然に活かせます。

この工夫により、ご利用者様自身の体幹や首の筋肉も働きやすくなり、介助者の腰への負担も大幅に軽減されます。

ボディメカニクスについてはこちらの記事で詳しく解説していますので、併せて読んでみてください。

実際の介助手順(ステップごとのポイント)

ここからは、実際に「足を下ろすワンアクション」を取り入れた起き上がり介助の手順を解説します。

ステップ① 寝返りを促す

ご利用者様が仰向けの状態から、介助者のいる方向へ寝返りを打てるようにします。

- 手を胸の前で組む

- 膝を立てる

- 介助者は肩と骨盤をやさしく誘導

ここでは、介助者が力で引っ張らないことが重要です。

寝返りは簡単な介助だとはいえ、塵も積もれば…ですのでお気をつけください。

ステップ② 足を下ろしてから上体を起き上がらせる

寝返りの姿勢から、両側の足をゆっくりベッドの外に下ろします。

このとき介助者は、肩甲骨や背中を軽く支えながら、「足を下ろしましょう」と声をかけます。

(介助者の体格によっては、この時に肩甲骨や背中に手が回せない場合があると思います。その時は、先に足を下ろすようにしてください。)

足が下がることで骨盤が傾き、上体が自然に起き上がる方向に導かれます。

介助者は、引き上げるのではなく、足の重さも利用しながら、またご利用者様の動きを引き出しながら上体を起こして行きます。

ステップ③ 座位姿勢を安定させる

座位が取れたら、手すりやベッド柵を使って体を安定させます。

必要に応じて、枕やクッションを背中に当てるのも効果的です。

足底はしっかり床につけるようにしてください。足底の接地は座位の安定に欠かせません。

このときに注意したいのは、急に介助の手を離さないこと。

座位保持が安定するまで、肩や背中を支えて安全を確保してください。

よくある失敗例と注意点

❌ 上体を一気に引き起こす

→ 腰に大きな負担がかかるだけでなく、ご利用者様も「急に持ち上げられた」という不安や恐怖を感じやすくなります。結果として、動作がぎこちなくなり、介助者も余計な力を使ってしまいます。

❌ ご利用者様の足が宙に浮いたまま

→ 足がベッドから下りて、座位になったとしても、足が浮いた状態では座位は安定しないため、非常に危険です。

ご利用者様の身体機能にもよりますが、座位が安定して初めて起居動作の完了と言えます。

❌ 声かけが少ない

→ ご利用者様が次に何をすればよいか分からないと、動作が遅れたり、力を抜いてしまうことがあります。声かけで「寝返り」「足を下ろす」「手を着く」「手すりを持つ」といった一連の動作を順に伝えることで、安全かつスムーズに介助が行えます。

先に足を下ろす

体格によっては、足を下ろしながら同時に上体を介助できない場合があります。その際は足をしっかりベッドの外側に出してから、骨盤を支えながら上体を支えるようにしてください。

「足を下ろす」以外で、介助者の腰を守るための姿勢ポイント

- 腰を曲げず、膝を軽く曲げて重心を下げる

腰を曲げたまま介助すると、腰椎に強い負担がかかります。膝を軽く曲げて重心を下げることで、下半身の大きな筋肉で体重を支え、腰への負担を減らせます。 - ご利用者様の体に近づいて介助する

体から離れて腕を伸ばして介助すると、腕や腰に余計な力がかかります。できるだけ体に密着して支えることで、自然な力の流れで介助できます。 - 支える位置は肩ではなく「肩甲骨・背中・骨盤」付近

肩や腕で持ち上げるのではなく、肩甲骨や背中、骨盤付近を支えることで、介助者の力が分散され、安全で腰に優しい動作になります。 - 声かけと同時に動作を誘導する

「次は足を下ろしましょう」「手をつきましょう」と声かけしながら動作を誘導することで、ご利用者様も安心して動けます。力を入れる・抜くタイミングも合いやすくなり、介助がスムーズになります。

まとめ

起き上がり介助は、介助者の腰痛リスクが最も高い動作のひとつ。

しかし、

「足をベッドから下ろす」

というワンアクションを意識するだけで、動作の負担とリスクは大きく変わります。

足を下ろすことで、

- 重心が自然に前方へ移動し、体が起きやすくなる

- ご利用者様自身の体幹が働き、自立動作につながる

- 介助者の腰を守りながら、安全に介助できる

たったひとつの動作の工夫が、ご利用者様の「自分で動ける力」を引き出し、介助者の「腰を守る介助」にもつながります。

「足を下ろす」――

それは、少し大袈裟かもしれませんが、起き上がりを変える魔法の一歩といえるかもしれません。

あわせて読みたい記事

YouTubeでも動画で詳しく解説しています。あわせてご視聴していただき、参考にしてみてください。

▶︎【腰の負担軽減】起居動作介助が楽になるワンアクション‼︎

コメント

コメント一覧 (2件)

介護福祉士をしています

やしのきチャンネルは分かりやすくて勉強になるのでよく観て参考にしています

今回のブログの内容もとても参考になりました

そのうえで質問なのですが、車椅子の座面が高い上に円座を置いていて更に高くなっているご利用者様がおられます

立位不安定の方です

その方をベッドから移乗する時、ベッドの高さを車椅子より少し高くします

端座位になっていただくのは今回の起居動作の通りにしているのですが ベッドを高くしているので足がしっかり着いていないまま移乗しています

足がつくような高さにベッドを設定すると、車椅子の方が高くなるので移乗が困難です

そういった場合はどのようにするのが良いのでしょうか?

コメントありがとうございます!YouTubeもブログも見ていただいて嬉しい限りです!ありがとうございます。

足がつかない場合は、本来なら足がつく高さに設定し、座位の安定、立ち上がり動作の安定を図りたいところですよね。

端座位は安定する方でしょうか?端座位がある程度安定しているのであれば、ベッド柵等をしっかり握っていただいて、ベッドの高さは車椅子と同じ高さに設定しますが、端座位が安定していない方なら、まずは端座位の安定が大切だと考えますので、足の着く高さに設定してください。そして座位が安定したら車椅子の位置や、その方のお尻や足の位置を調整し、そこから移乗していただいても構いませんし、そこから、ベッドの高さを少し高くして移乗することもありだと思います。また、動画やブログでも解説してみますね。