はじめに

特殊寝台(介護用ベッド)は、介護を必要とする方の快適な生活を支える重要な福祉用具の一つです。適切に使うことで、ご利用者様の身体への負担を軽減し、QOL (生活の質)を高め、さらには介護者の負担も軽くすることができます。

しかし、間違った使用方法では、転倒・転落や褥瘡(床ずれ)のリスクが高まるため、正しい使い方を知ることがとても重要です。本記事では、特殊寝台の基本的な使い方や選び方、安全に使用するポイントについて詳しく解説します。

特殊寝台(介護用ベッド)とは?

特殊寝台(介護用ベッド)とは、電動リクライニングや高さ調整機能を備えた、介護を必要とする方のための専用ベッドです。寝たきりの方や身体機能が低下した方が、安全かつ快適に過ごせるよう設計されており、生活の質(QOL)を向上させることを目的としています。また、介護者の負担を軽減する役割も果たし、移乗や体位変換がしやすくなるため、在宅介護や施設介護の現場で広く活用されています。また、条件によっては介護保険の対象でもあるため、経済的な負担も少なくレンタルすることができます。

特殊寝台の主な機能

| 機能 | 説明 |

|---|---|

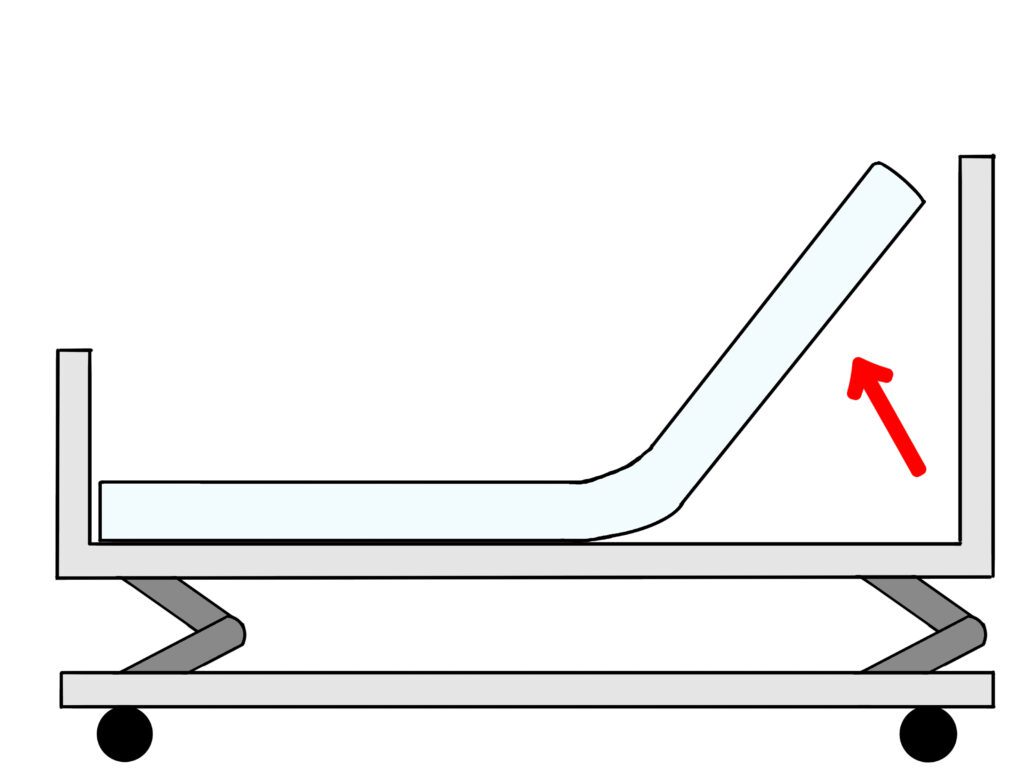

| 背上げ機能 (リクライニング) | 上半身を起こし、食事やテレビ視聴がしやすくなる。起き上がりの補助にも使える |

| 脚上げ機能 | 足の位置を調整し、ずれ落ちやむくみを予防する |

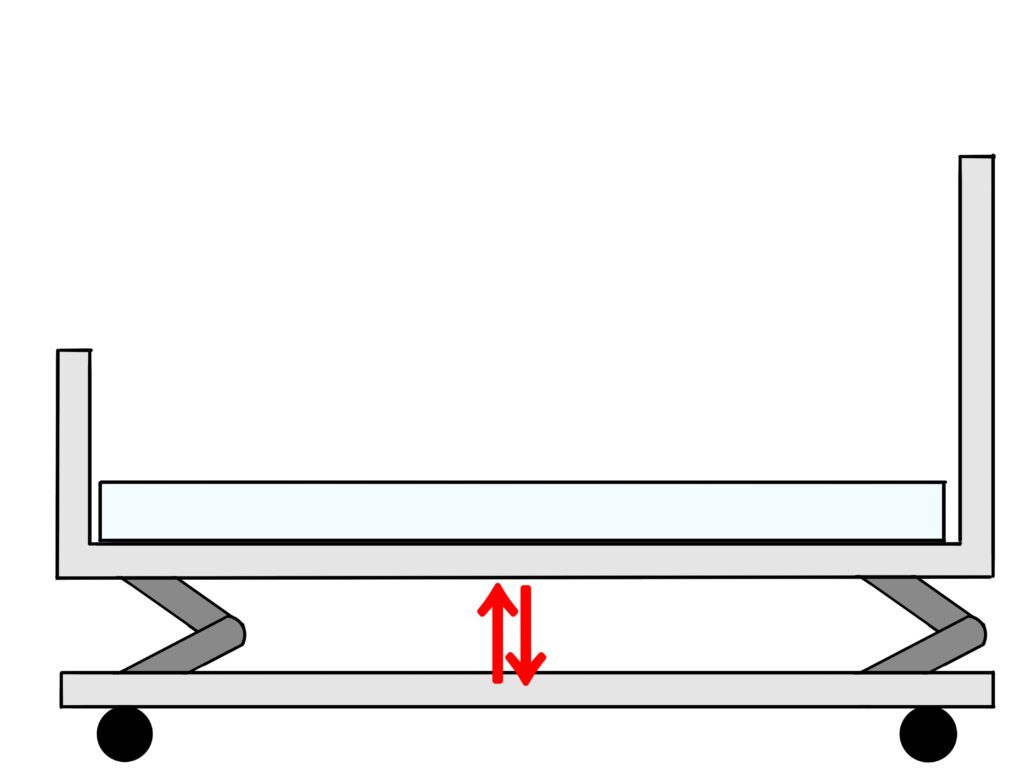

| 高さ調整機能 | ベッドの高さを変え、立ち上がりや移乗、介助をしやすくする |

| サイドレール(手すり) | 転落防止、起き上がり時のサポート |

| キャスター付き | 移動や掃除がしやすくなる |

介護用ベッドの種類

介護用ベッドは、1モーター、2モーター、3モーターの3種類に分かれており、それぞれのモーター数によって操作できる機能が異なります。以下に各モーターの機能を説明します。

1モーター

- 背上げ(リクライニング)機能 or 高さの調整のどちらかのみを備えたタイプ。

- 背もたれを調整できるタイプは、食事や読書の際に楽な姿勢をとることが可能。起き上がる時の補助にもなる。

- 高さ調整ができるタイプは、立ち上がりや移乗の際の補助になる。介護者の腰の負担も軽減できる。

- 比較的安価で、最低限の機能があればよい方向け。

※また、高さ調整には超低床ベッドという極限まで下に下げられるベッドもあり、誤ってベッドから転落した場合のリスクを軽減。畳や布団と変わらない高さで寝られるのも魅力の一つ。

2モーター

- 背上げ(リクライニング)機能と高さの調整の両方が備わったタイプ。

- 比較的コストを抑えつつ、快適な姿勢調整ができるモデルを求める方におすすめ。

- 脚上げ機能はないため、足のむくみを軽減したい場合はクッションなどで調整する必要がある。

- 在宅介護や施設での使用にも適しており、基本的な機能を備えつつ、介護者の負担を軽減したい方に向いています。

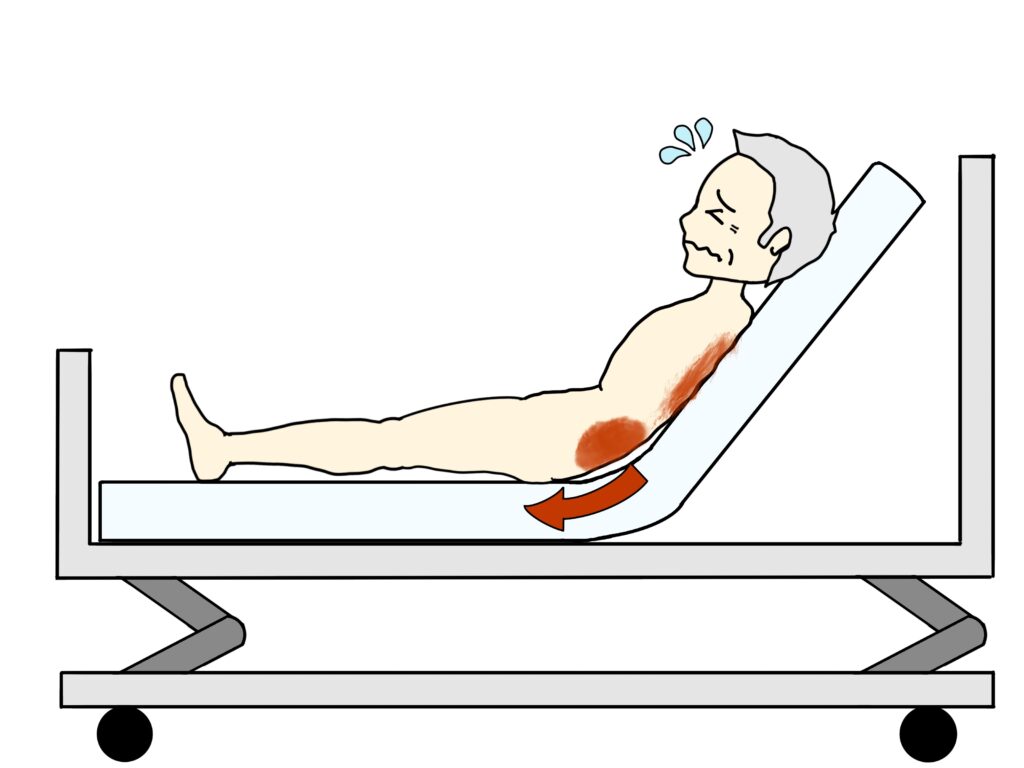

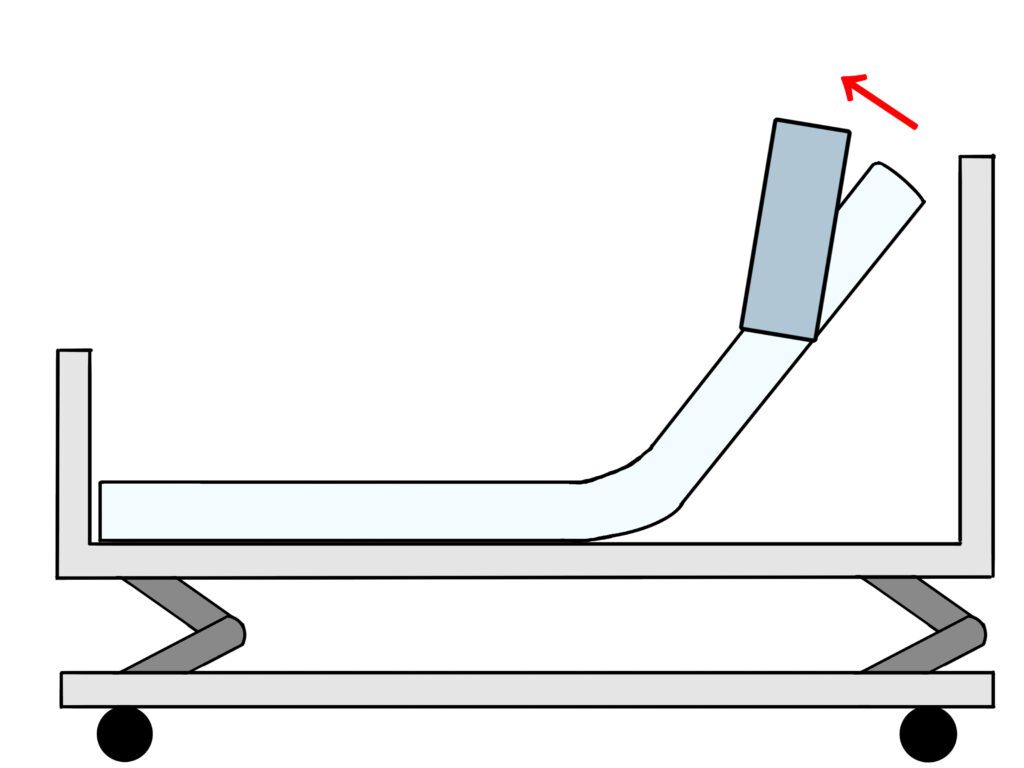

※1モーターや2モーターのベッドは、1人で動くことが困難で、長時間ベッド上で過ごされる方は褥瘡(床ずれ)のリスクを高めます。特に背上げ機能を頻繁に使う場合は、図のように背中や仙骨部分に圧がかかり、褥瘡の原因になります。

褥瘡を発生させにくくするには、3モーターの特殊寝台を選択することが大切です。その正しい使い方を後述していますので、ぜひ最後まで読み進めてください。また、褥瘡予防には欠かせない【背抜き】という技術があります。それにつきましては、別記事で解説していますので、ぜひそちらの記事を併せて読んでみてください。

▶︎「背抜き」とは?褥瘡予防の重要性と正しい方法

https://kaigoskills.com/senuki-technic/

3モーター

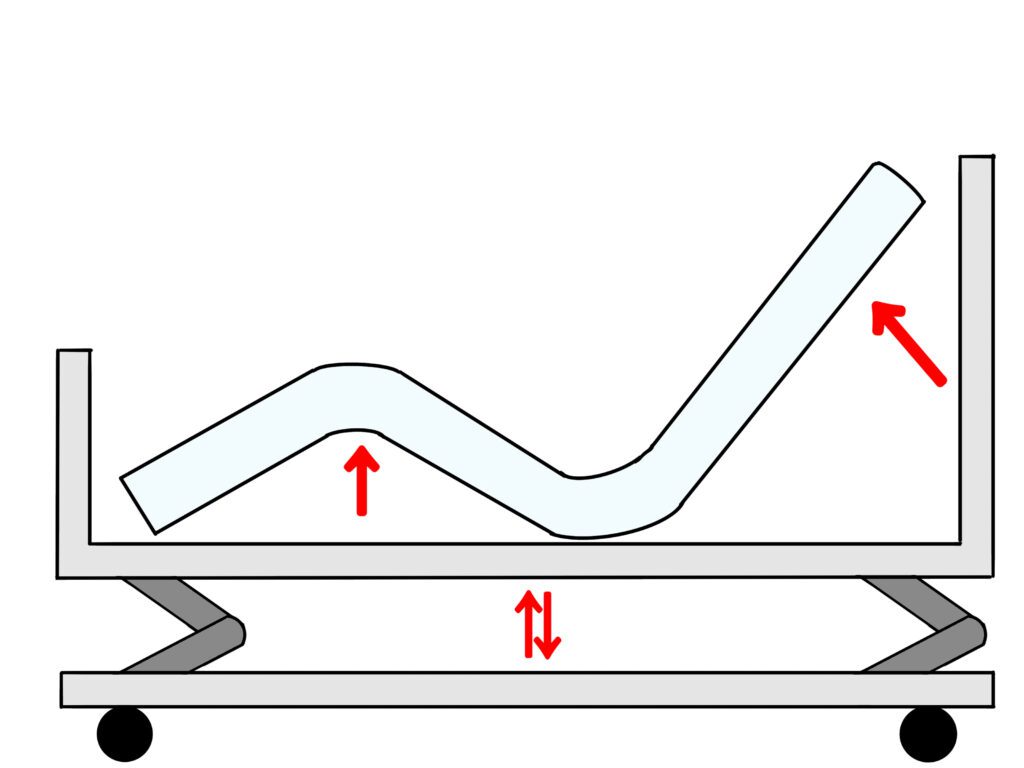

- 背上げ(リクライニング)機能、ベッドの高さ調整機能、脚上げ機能の3つを備えたタイプ。

- 正しい方法で使用することで、褥瘡(床ずれ)のリスクを軽減できます。

- 脚上げ機能単体で解説すると、浮腫みの予防にも使える。

- 在宅介護や施設での使用に最適で、より快適な環境を求める方向け。

- 長時間ベッド上で過ごされる方向け。

4モーター

• 背中、脚部、高さの調整に加えて、頭部分を更に細かく可動できる電動ベッドです。

ヘッドレスト機能で頭頚部の角度を調節することができます。

適切な「頸部前屈姿勢」がとれるため、食事や飲み物を飲む際に誤嚥のリスクを軽減することができます。また、目線が前を向くので、テレビなどの鑑賞にもおすすめです。

※対応しているベッドの種類は少ないため、取り扱いがあるかケアマネージャーや福祉用具専門相談員に確認が必要です。

各機能の重要性

背上げ機能の重要性

背上げ機能は、介護用ベッドの中でも特に重要な役割を果たします。 この機能を活用することで、ご利用者様が食事や水分を摂る際の誤嚥リスクを軽減できるだけでなく、呼吸を楽にしたり、消化を助けたりする効果も期待できます。背上げの角度は、一般的には30度から60度が推奨されていますが、体の状態や快適さに応じて無理のない角度に調整することが大切です。

また、長時間同じ姿勢を続けると褥瘡(床ずれ)のリスクが高まるため、適宜体位を変えることも重要です。

背上げ機能の正しい手順を後述していますので、そちらを参考にしてください。

脚上げ機能の利点

脚上げ機能は、特に寝たきりの方や長時間ベッドで過ごす方にとって、非常に重要な役割を果たします。 この機能を活用することで、重力の影響で溜まりやすい足のむくみを軽減し、血液循環を促進することができます。 特に、心臓の機能が低下している方や、下肢の静脈還流が悪くなりやすい高齢者にとっては、足を適度に上げることで血液が心臓に戻りやすくなり、全身の血流改善にも繋がります。

また、足を上げることで体全体の姿勢が安定し、腰やお尻にかかる圧力が分散されるため、褥瘡(床ずれ)のリスクを軽減する効果もあります。特に、寝たきりの方は長時間同じ体勢でいることが多いため、適宜足の位置を調整し、負担を軽減することが大切です。

さらに、足を上げることでリラックス効果も期待でき、就寝時の快適性が向上します。特に、むくみや冷え性の症状がある方には、適度に足の高さを調整することで、より快適に過ごすことが可能となります。適切な高さや角度を見つけ、個々の状態に合わせて活用することが重要です。

しかし就寝時に足を上げる場合は、夜中にトイレに行く際など足が上がっていることで、転落や転倒のリスクも高まりますので注意してください。

ギャッジアップの正しい使い方(3モーター)

背上げ機能(ギャッジアップ)の使用時には、まず脚上げ機能を作動させることが重要です。 これは、ご利用者様がベッド上で下へずり落ちるのを防ぐとともに、褥瘡(床ずれ)の予防にもつながるためです。正しい手順を踏むことで、安全かつ快適に姿勢を調整できます。

① 事前準備と安全確認

- ご利用者様の状態を確認

- 体調に問題がないか(めまい、血圧低下、痛みなど)

- ベッド周囲の環境を整える

- ご利用者様が快適に動けるように、周囲の障害物を取り除く

- 必要に応じて介助者がサポートできる体勢を取る

- 体の位置を整える

- ご利用者様ができるだけベッドの奥(頭側)に寄った状態になっているか確認

→すでに下がっている場合は、スライディングシートやビニール袋などを活用して※上方移動を行う - ご利用者様がベッド柵(サイドレール)を握っていないか

→握ったままだと手を挟み込み骨折等のリスクがあります。必ずお腹の上に置いてもらいましょう。

- ご利用者様ができるだけベッドの奥(頭側)に寄った状態になっているか確認

※上方移動については、別の記事で詳しく解説します。

▶︎上方移動の重要性と介護が楽になる正しい方法

https://kaigoskills.com/jyouhouidou/

② 脚上げ機能を作動させる

- 膝を軽く曲げる角度に調整(15〜30度目安)

- 先に脚を上げることで、背上げ時にお尻が前に滑りにくくなり、摩擦が生じにくく褥瘡予防につながる

- 安定した姿勢を保てる

- 血流の流れを促進し、浮腫(むくみ)予防にも効果的

- 脚上げの高さを調整する

- 膝が過度に折れ曲がると圧迫が強くなり、逆に負担がかかるため、無理のない範囲で調整

- 長時間上げたままにせず、適宜休憩を入れる

→自分で動けない方の場合、長時間の同じ姿勢は負担が大きいです。

③ 背上げ機能を作動させる

- 30度程度の角度から開始

- 急に高くすると起立性低血圧のリスクも高まる。特に普段から血圧の変動が大きい方は、ゆっくり上げてください。

→コミュニケーションを取ったり、血圧を測りながら行うとリスク回避につながります。 - お腹や肺が圧迫され、呼吸がしにくくなることがある

→まずは30度程度まで上げて、利用者様の様子を確認 - 食事や会話の際は30度〜60度が推奨されるが、個人の状態に応じて調整

- 急に高くすると起立性低血圧のリスクも高まる。特に普段から血圧の変動が大きい方は、ゆっくり上げてください。

- 背中全体がベッドに密着するよう調整

- しっかりと背中が支えられているか確認し、お尻が前に滑っていないかを見る

- 必要であれば、背中や腰の部分にクッションを入れて安定させる

※背上げ途中で、いつもと様子が違う場合は、一旦中止し様子を見るか、角度を少し戻すかして見ましょう。

④ 体勢の安定と褥瘡予防

- ずり落ちや圧迫がないか確認

- 脚上げ機能のおかげでずり落ちが軽減されているかチェック

- もし背中が浮いていたり、苦しそうにしていたら再調整

- 体圧を分散するための工夫をする

- 長時間同じ姿勢を維持すると、仙骨部や腰部に圧がかかり、褥瘡のリスクが高まる

- 定期的に姿勢を変えたり、クッションやポジショニング用具を活用

- 定期的に脚上げの角度を調整する

- ずっと同じ角度ではなく、時々脚上げの角度を調整して血流を促進し、むくみを防ぐ

- 必ず「背抜き」を行い、除圧する

→背抜きについては別の記事で解説。重要なことなので、併せて読んでください。

▶︎「背抜き」とは?褥瘡予防の重要性と正しい方法

https://kaigoskills.com/senuki-technic/

⑤ 背上げを解除する際の注意点

- 解除(戻す)際は、背上げ部分から下ろし、次に脚部分を下ろす

→脚から下ろすと、体が下に下がってしまい摩擦が大きくなります。 - 急に倒さず、ゆっくりと戻す

- 急に戻すと体に負担がかかるだけでなく、めまいや血圧の急変につながることがあります

- コミュニケーションをとりながらゆっくり下ろしてください

- ご利用者様の様子を確認する

- 苦しそうな表情をしていないか

- めまいや不快感を訴えていないか

安全に使用するためのポイント

- 定期的に高さや角度を調整する(長時間同じ姿勢はNG)

- マットレスを適切に選ぶ(褥瘡予防のため)※本記事では割愛

- サイドレールなどベッド周辺の福祉用具を正しく使用※本記事では割愛

- リモコン操作を誤らない

→リモコンは必ず外向きに掛ける(誤作動を防ぐ) - 定期的にベッドの点検を行う(ネジのゆるみ、故障チェック)

レンタルされている場合、担当の福祉用具専門相談員が定期的にモニタリングに来てくれるはずです。

介護保険の利用を検討する

特殊寝台(介護用ベッド)は、介護保険の「福祉用具貸与(レンタル)」の対象となります。 ただし、基本的に要介護2以上の方がレンタルの対象となるため、利用を希望する場合は、まず担当のケアマネージャーに相談し、必要性を確認してもらうことが重要です。

レンタルの流れ

- ケアマネージャーに相談

- 介護度や生活状況を踏まえ、特殊寝台の必要性を判断してもらう

- どのような機能が必要か(1モーター・2モーター・3モーターなど)を話し合う

- 福祉用具貸与事業所と契約

- ケアマネージャーに相談し、介護保険の給付対象となるレンタル事業所を選ぶ

- 実際にベッドを選び、適切なタイプを決定

- レンタル開始・利用

- ベッドの設置、使用方法の説明を受ける

- 定期的に状態を確認し、必要に応じてケアマネージャーや福祉用具専門相談員に変更や調整を依頼

- 費用負担

- 介護保険を利用すると、自己負担は原則1割~3割(収入による)

- 例えば、月額レンタル費が5,000円の場合、自己負担は500円〜1,500円程度

要介護1の場合はどうなる?

要介護1の方は原則として特殊寝台のレンタル対象外ですが、例外的に必要と判断されれば、介護保険でのレンタルが可能となることもあります。 具体的には、「医師やケアマネージャーの判断により、生活に欠かせない」と認められた場合に限り、レンタルの適用が検討されます。

また、介護保険が適用されない場合でも、福祉用具貸与事業所によっては「自費レンタル」のサービスを提供していることがあります。

介護保険適用外でも、比較的安価にレンタル可能なケースもあるため、一度問い合わせてみるのがおすすめです。

まとめ

- 特殊寝台(介護用ベッド)は、正しく使うことでご利用者様のQOL(生活の質)を向上させる

- 背上げ・脚上げ・高さ調整機能を適切に使い、安全に配慮する

- ご利用者様の状態に合わせてベッドを選び、介護保険の活用も検討する

介護用ベッドを適切に使い、ご利用者様が快適に過ごせる環境を整えましょう!

こちらの記事の内容はYouTubeでも解説していますので、そちらの動画もご視聴していただき理解を深めてもらえると幸いです。動画では背抜きテクニックも併せて解説しています。

コメント