はじめに

ケガや手術のあとに「松葉杖」を使うことになった方は多いのではないでしょうか。

整形外科での骨折、スポーツでのケガ、関節の手術後のリハビリなど、松葉杖は一時的に歩行を補助してくれる大切な福祉用具です。

しかし、正しい使い方を知らないまま使ってしまうと――

- 転倒のリスクが高まる

- 手首や肩、脇に余計な負担がかかる

- 脇の神経を圧迫してしびれや痛みが出る

- ケガの回復が遅れてしまう

といったトラブルにつながります。

松葉杖とは?正しい理解から始めよう

松葉杖と聞くと、多くの方がその存在自体はご存じだと思います。

しかし、実際に「正しい使い方」まで理解している方は意外と少ないのではないでしょうか。

松葉杖は、脇の下に当てる形状をしており、通常は両手に持って使用します。状況によっては片手での使用に移行することもありますが、基本的には両松葉杖から始めるケースが多いです。

松葉杖の主な役割

- ケガや手術後に足へ体重をかけられないときの歩行補助

- 患部を保護しながら、日常生活での移動を可能にする

- バランスを安定させ、転倒を防ぐ

このように松葉杖は「歩くための安全を守るパートナー」として大きな役割を担っています。

ご利用の流れ

松葉杖は病院や整形外科で貸し出されることもあれば、福祉用具店やレンタル事業所で借りる・購入することも可能です。使用期間は数週間から数か月と短期間にとどまることが多いですが、その間の安全性を確保するために 正しい使い方を理解することが極めて重要です。

松葉杖の高さの合わせ方が最重要!

松葉杖を安全に使うために最も大切なのは「高さの調整」です。

ここをおろそかにしてしまうと、どんなに正しい歩き方をしていても肩や手首に過度な負担がかかり、痛みやしびれの原因になります。場合によっては「松葉杖でケガをする」という本末転倒な事態になりかねません。

高さ調整の基本ポイント

- 手を自然に下ろしたとき、グリップが手首の位置にくるようにする

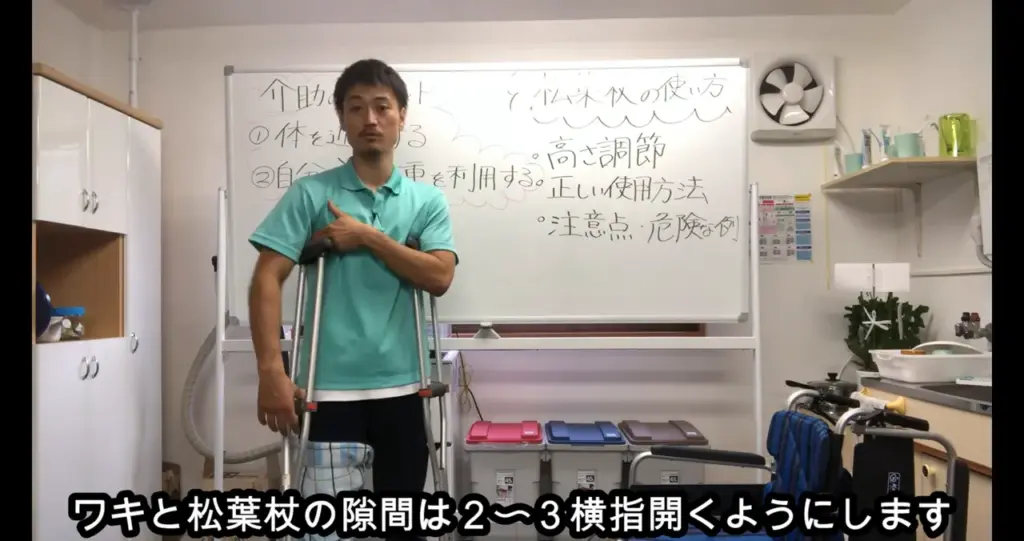

グリップが高すぎると肘が伸び切らずに疲れやすく、低すぎると前かがみになり不安定になります。 - 脇の下と松葉杖の間には、指2〜3本分の隙間をあける

脇に密着させてしまうと、神経や血管を圧迫し、しびれや痛みを引き起こす危険があります。あくまで脇は松葉杖が抜けないように締める程度で、体重は手と腕で支えるのが基本です。 - 脇で体重を支えない

松葉杖の使い方でよくある誤解が「脇で支える」こと。これは絶対に避けるべきで、神経損傷のリスクを高めます。脇を締める必要がありますが、体重をかけることは絶対に避けてください。

調整の目安は 「手首の高さ+脇の下に指2〜3本分の隙間」。

これを守るだけで、身体への負担がぐっと減り、安全に使えるようになります。

調整時の注意点

- 靴を履いた状態で調整する

屋外で使う予定が多い場合は、必ず靴を履いて高さを合わせましょう。室内で合わせてしまうと、外に出たときに微妙に高さが合わず、肩や手首を痛めることがあります。 - 靴底の高さに注意する

スリッパや室内履きと、スニーカーや外履きでは靴底の厚みが異なります。使用シーンが両方にまたがる場合は、中間の高さで調整しておくと無理がありません。 - グリップ部分も忘れずに調整する

松葉杖は、グリップ部分の高さも調整できます。手首の角度や手の大きさに合わせて微調整すると、より快適で長時間の使用でも疲れにくくなります。 - 実際に使用して高さ調整をする

ただ脇の高さ、グリップの高さに合わせるのではなく、合わせた後に実際に少し使用してみて合っているのか、関節や脇に負担がかかっていないのかなど確認してから高さを決定してください。

高さ調整が不十分だとどうなる?

- 肩こりや腰痛が悪化する

- 手首や肘に強い負担がかかる

- 脇の神経が圧迫され、しびれや感覚障害が出る

- 脇から松葉杖が抜けてしまい、転倒につながる

- 歩行バランスが崩れて転倒のリスクが上がる

松葉杖は「体を守るための道具」ですが、高さが合っていないと逆に身体を痛める原因になります。正しい調整ができて初めて、安心して使える補助具になるのです。

松葉杖の基本的な歩き方(3点歩行)

松葉杖を使った歩行の中で最も一般的なのが「3点歩行」です。

ケガや手術直後で足に体重をかけられない時期、多くの方がこの方法から歩行練習を始めます。比較的覚えやすく、安定感があるため、初めて松葉杖を使う方にとっても安心できる歩き方です。

3点歩行の手順(完全免荷の場合)

完全免荷とは、ケガをしている足(患側の足)に一切体重をかけずに歩行する方法です。体重をかけないということは、患側の足は常に浮かしている状態です。手術直後や骨折の初期など、患側の足を守る必要があるときに行われます。

手順

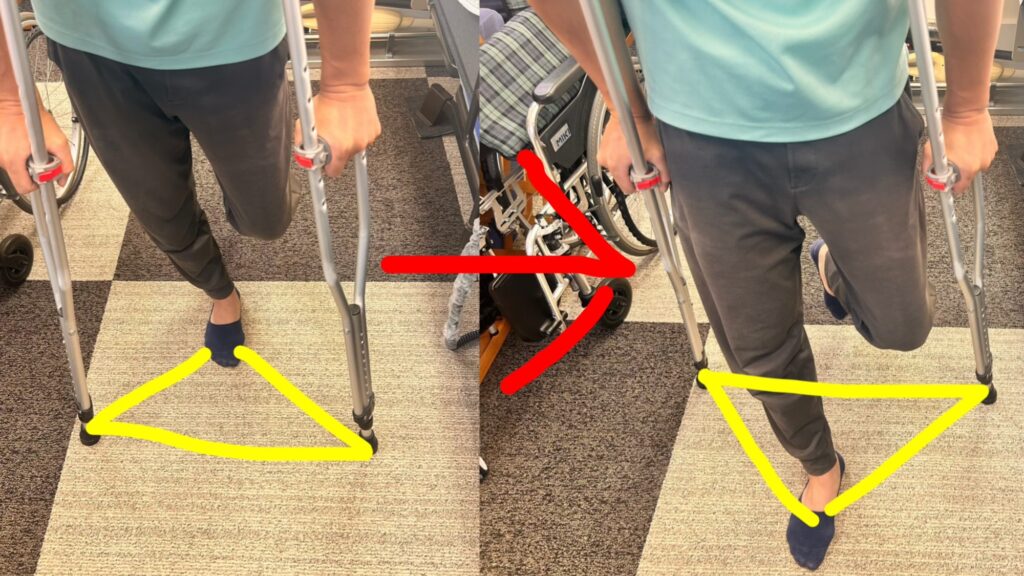

1️⃣ 両方の松葉杖を前に出す

- まず、バランスを保ちながら両松葉杖を同時に前へ移動させます。

- このとき、杖は身体の少し前方に置くことで安定感が増します。

ここで両杖と健側足で三角形を作ります。

2️⃣ 健側の足(ケガをしていない足)を前に出す

- 健側の足を、両松葉杖を結んだ線よりも前に出すように意識します。

これで先ほどとは玉の三角形を作るイメージです。 - 足を振り出す際は、杖でしっかり体を支えながら行うことが重要です。

- この際に脇ではなく、手の平に体重をかけることが重要です。

3️⃣ 体重を健側の足と腕で支える

- 患側の足には決して体重をのせず、健側の足と両腕の力で体を保持します。

- これにより、患側の足を完全に守りながら前進できます。

👉 この動作を繰り返して進みます。

ポイント

- 三角形を意識する:松葉杖と健側の足で常に三角形を作るようにすると、安定感が高まります。

- 患側の足は“浮かせる”意識で:つい床に触れてしまう人も多いですが、完全免荷の場合は一切体重をのせないことが大切です。

- 姿勢をまっすぐ保つ:前かがみになりすぎるとバランスを崩しやすいので、胸を張り目線を前方やや下に向けるようにしましょう。

3点歩行の注意点

- 松葉杖を体から離しすぎない

杖を遠くに出しすぎると、前のめりになって不安定になります。体の少し前方に出す程度で十分です。 - ステップは程よく小さく、リズムよく

一歩を大きく出そうとするとバランスを崩しやすくなります。歩幅は程よく小さく、一定のリズムで進むと安定します。 - 姿勢はできるだけ前方やや下を向く

下ばかり見ていると背中が丸まり、転倒リスクも増えます。前ばかり見ていても躓いてしまったりします。視線は進行方向を意識し、足元は「視野に入る」程度で確認するのが安全です。

よくある失敗例

- 足を先に出してから松葉杖を出してしまう

- 健側の足に体重を移す前に急いで動いてしまう

- 患側の足に思わず体重をかけてしまい、痛みが出る

こうしたミスは初心者に多いため、最初は必ず医療スタッフと一緒に練習するのがおすすめです。

松葉杖と立ち座りの注意点

❌ 脇に松葉杖を挟んだままはNG!

- 座るとき

- 脇に挟んだまま腰を下ろそうとすると、松葉杖がつっかえ棒になり、後方に勢いよく倒れてしまうので危険。

- 杖が滑って転倒の原因になる。

- 腋窩(脇の下)を圧迫して神経や血管を痛めるリスクがある。

- 立ち上がるとき

- 脇に挟んだままだと、座るとき同様に松葉杖がつっかえ棒になり、そもそも立ち上がることができない。

- そもそも立ち上がれないため、必ず片手に杖をまとめて持つ必要がある。

✅ 正しい方法

1️⃣ 杖を片手に2本まとめて持つ

2️⃣ もう片方の手で椅子やベッドを押して体を支える

3️⃣ 患側の足を前に出し、健側の足と腕で体を支えて立ち座りする

4️⃣ 完全に立ち上がってから両手に杖を持ち直し、脇に入れる

ポイントまとめ

回復段階で変わる歩行方法

松葉杖の使い方は、リハビリの進行度や患部の回復状態に応じて少しずつ変化していきます。

大切なのは 「自己判断で進めず、必ず理学療法士や医師の指示に従うこと」 です。

① 両松葉杖+免荷歩行(体重をかけない場合)

- ケガをした足(患側の足)は床につけない。

- 両松葉杖と健側の足だけで体を支える。

- 主に手術直後や骨折の初期に行う歩行方法。

② 両松葉杖+部分荷重(体重を一部かけられる場合)

- 患側の足を軽く床に接地し、徐々に体重の一部をのせていく。

- 荷重量は「足先をそっとつける程度」から始まり、最終的には体重の半分程度まで進めることもある。

病院では体重計でどれk来体重がかかっているのか測りながら進めていく。 - 回復の程度に応じて、医師の指示で荷重量を段階的に調整していくのがポイント。

③ 一本松葉杖で片松葉歩行(回復期)

- 両松葉杖から一本に移行する段階。

- 健側に杖を持ち、バランスを取りながら歩行する。

- 徐々に杖なしでの歩行を目指す。

患側に杖を持つ間違いが非常に多いのですが、健側に持つようにしてください。

これは松葉杖に限らず、1本杖(T字杖)の場合も同じで、悪い方、痛い方、弱い方に杖を持つことは間違いです。

階段の上り下りのコツ

階段での移動は、松葉杖歩行の中でも 最も事故が多い場面 です。

必ず「順番」を守り、手すりがある場合は 手すりを優先して持つ ことをおすすめします。

階段の上り方

1️⃣ 健側の足(良い足)を先に上げる

体を支えられる足から先にステップを上がる。

2️⃣ 患側の足(悪い足)は杖と同時にあげる

健側の足が安定してから、患側の足と杖とを一段上へ移動させる。

3️⃣ 患側の足と松葉杖を同時に動かすことが不安定な場合は観測の足からあげる

健側→患側→松葉杖

常に健側の足や松葉杖で支えながら、負担をかけないように患側を上げる。

覚え方:「上りは良い足から」

階段の下り方

下りは非常にリスクが高い動作の一つです。必ず手順を守るようにしてください。

1️⃣ 患側の足(悪い足)は杖と同時に下ろす

・一番下の段に杖をつける(全免荷の場合)

・一番下の段に患側と杖を同時につける(部分荷重の場合)

2️⃣ 健側の足(良い足)を最後に下ろす

安定してから健側を下ろすことで、転倒を防ぐ。

覚え方:「下りは杖・悪い足から」

※杖が上の段に残っている状態で、脚を下に下ろすと、杖がつっかえ棒になり階段から転落するリスクが非常に高いため、上記の手順は絶対に守ってください。

安全のポイント

- 必ず手すりを使う:可能であれば杖は片手にまとめ、反対の手で手すりを持つ方が安全。

- 一段ずつ慎重に:急いで上り下りすると転倒リスクが高まる。

- 患側の足には無理をさせない:完全免荷の段階では患側は宙に浮かせたまま、杖と健側だけで動作する。

介助者が知っておくべきサポートのコツ

松葉杖を使う方は、慣れるまで不安が強く、ちょっとした環境の変化でも転倒につながることがあります。

介助者は「そばで安心感を与える存在」としてサポートすることが大切です。

初めての使用時は必ず見守る

- 松葉杖の使い方は思った以上に難しく、バランスを崩しやすいです。

- 初めて使うときや練習の初期は、必ず横に立って転倒を防ぐ準備をしておきましょう。

階段や段差ではすぐ支えられる位置に立つ

- 階段や段差は最も危険な場面です。

- 必ず体の近くに立ち、万が一バランスを崩したときに支えられる位置を確保してください。

- 特に下りでは前方から支える姿勢が有効です。バランスを崩しそうになったり、間違った手順を行いそうになったら、大きくバランスを崩す前にすぐに支えるようにしてください、

疲労や体調の変化を観察する

- 松葉杖歩行は腕や肩に大きな負担がかかります。

- 呼吸が荒くなっていないか、顔色が悪くなっていないか、表情がこわばっていないかをチェックしてください。

- 少しでも疲れが見えたら、早めに休憩を促すことが大切です。

雨の日や外出先では環境への注意を促す

- 濡れた路面、マンホール、タイル床などは特に滑りやすいです。

- 外出時は「ここ滑りやすいですよ」と声をかけ、転倒リスクを事前に減らしましょう。

- 雨天時は杖の先ゴムが摩耗していないかも確認しておくと安心です。

サポートの基本は「見守りと声かけ」

- 必要以上に体を支えすぎると、ご利用者様が自分で動く力を奪ってしまいます。

- 基本は「危ないときにすぐ対応できる位置」で「声をかけて安心させる」ことです。

松葉杖使用中の生活の工夫

松葉杖を使うと、日常生活でもちょっとした段差や動作が危険になることがあります。

安全に過ごすために、生活環境や行動の工夫が大切です。

家の中の通路や家具を見直す

- 家具の配置を変えて、通路をできるだけ広くする。

- 椅子やテーブルの角はぶつからないように注意する。

- 小さな段差やコード類も片付けて転倒リスクを減らす。

マットやカーペットの段差に注意

- マットやラグは端がめくれやすく、つまずきの原因になります。

- 滑り止めを敷いたり、段差を解消することで安全性が高まる。

手すりの活用

- 手すりを使うと安全性は高まり安心です。

- 手すりは松葉杖と組み合わせられる場合は積極的に活用しましょう。

長時間の移動は避け、こまめに休憩

- 松葉杖歩行は腕や肩に負担がかかるので、長距離移動は疲れやすいです。

- 年齢や疾患、その方の元々の体力にもよりますが、家の中でも移動の途中で休憩を入れる、こまめに座ることを習慣にしてください。

その他の工夫

- 靴は滑りにくいものを選ぶ。

- 夜間は足元灯をつけて段差や物を確認できるようにする。

まとめ

松葉杖は、ケガやリハビリ中に安全に移動するための大切な補助具です。

正しい高さの調整と歩き方を守れば、体への負担を減らし、回復をスムーズに進めることができます。

この記事の要点

- 高さは「手首の位置+脇に指2〜3本分の隙間」

- 基本の歩き方は「患側の足+松葉杖 → 健側の足」

- 階段は「上りは良い足から、下りは杖+悪い足から」

- 介助者は必ずそばで見守り、転倒を防ぐ

松葉杖の使い方は慣れるまでに時間がかかります。YouTubeでもわかりやすく動画で解説していますので、こちらも参考にしてみてください。

▶︎【松葉杖の使い方】階段もこれで安心・安全‼️杖のつき方間違っている方、多いです

コメント