はじめに

介護や医療の現場、ご家庭での介護など、車椅子は私たちの生活に欠かせない福祉用具のひとつです。ご高齢の方、病気やケガの後遺症で歩行が困難な方にとって、車椅子は移動を支える「もうひとつの足」と言える存在です。

しかし、いざ使うとなると、

「どこを持って押せばいいの?」「段差はどうやって越えるの?」「坂道は前向き?後ろ向き?」

と、意外と基本的なことがわからず、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

特に初めて介助する方にとっては、車椅子の構造や扱い方に戸惑いがちです。使い方を誤ると、ご利用者様の転倒や転落といった重大な事故につながることもあり、正しい理解が不可欠です。また、間違った介助方法では、介助者の方に必要以上に負担がかかるケースもあります。

本記事では、車椅子の基本構造や名称、操作のコツ、段差の越え方といった「基本中の基本」を、初心者の方にもわかりやすく解説します。現場での実践経験に基づいたポイントを交えながら、安心・安全な車椅子介助の第一歩をお助けできれば幸いです。

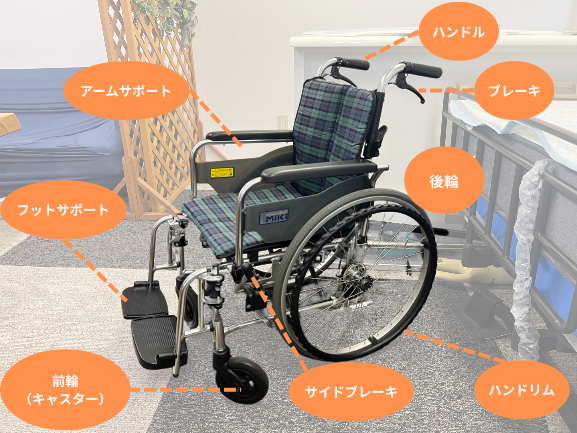

車椅子の基本構造と名称を知ろう

まずは車椅子の各部の名称を把握することが大切です。

以下が代表的なパーツとその役割です。

| 部位名 | 説明 |

|---|---|

| ハンドル | 介助者が車椅子を押すための取っ手。 |

| ブレーキ | 介助者が車椅子を減速、停止させる時のブレーキ |

| アームサポート(肘掛け) | 腕を休める場所。取り外し可能なタイプもあり、移乗を助ける工夫があるものもある。 |

| フットサポート(足置き) | 足を置くための台。跳ね上げたり、取り外せるタイプもある。 |

| 後輪 | 進行方向を決める主な動力源。 |

| ハンドリム | 自走式車椅子にある、ご本人様が手でこぐための輪。 |

| サイドブレーキ(駐車ブレーキ) | 車椅子が動かないようにするための固定装置。 |

| 前輪(キャスター) | 方向転換をスムーズにする。 |

| ティッピングレバー | 段差を乗り越えるときなど、前輪を浮かす際に補助的に使うもの。使い方は後述。 |

車椅子の基本操作方法

実際の操作方法について、特に初心者が押さえておくべきポイントを詳しく解説します。正しい操作を身につけることで、ご利用者様の安全と快適さ、介助者自身の負担軽減にもつながりますので、ぜひ一読してみてください。

サイドブレーキの使い方

移乗時は必ずサイドブレーキをかける

ご利用者様が車椅子に「座る」「立ち上がる」などの動作をする際には、必ず車椅子の左右両方のサイドブレーキをしっかりロックします。

サイドブレーキがかかっていない状態で立ち座りすると、車椅子が動いて転倒の原因になるため非常に危険です。

移動前にサイドブレーキを解除し、停止時に再度ロック

車椅子を押して移動する際は、動かす直前にサイドブレーキを解除し、目的地に到着したらすぐにサイドブレーキをかけて固定しましょう。

特に傾斜や屋外の不安定な場所では、停止時のサイドブレーキは徹底することが重要です。とはいえ、平坦な場所でも必ずサイドブレーキでロックするように習慣づけましょう。

移動(押し方の基本)

ハンドルは両手でしっかり握る

片手操作は車椅子のコントロールが不安定になるため避け、必ず両手でハンドルを握りましょう。

急発進、急ブレーキは危険であり不愉快です。ゆっくりと動き出し、ゆっくり止まるように意識してください。また安定した力で押すことも大切です。

体重を利用して押す

姿勢はやや前かがみになり、背筋を伸ばしてバランスよく立ちましょう。車椅子を押す際は。ある程度介助者の体重を使いながら、足腰で押し進めてください。腰の負担が少なく、介助者の負担も軽減されます。

段差の前では前輪(キャスター)を少し浮かせる

歩道の段差などでは、いきなり突っ込むのではなく、まず前輪を軽く浮かせてから段差に乗せます。

その後、後輪を押し上げることでスムーズに越えられます。

前輪はティッピングレバーをうまく使って浮かせます。前輪の浮かせ方はこちらの動画を参考にしてみてください。

段差・傾斜の対応方法

段差を上がるときの基本

- 前輪を少し持ち上げて段差に乗せる

- 次に後輪を持ち上げるように押し上げる(体重を使って押し上げる)

段差の高さやご利用者様の体重によっては、無理をせず2人で対応することも検討しましょう。

※前輪の上げ方は前述した通りです。

段差を下がるときは「後ろ向き」でゆっくりと

段差を降りるときは、車椅子を後ろ向きにし、後輪からゆっくりと下ろします。

この方法は、ご利用者様が前のめりになるのを防ぎ、転倒リスクを減らします。

後輪が降りた後、前輪を急に降ろすと衝撃が大きくなるため、前輪もゆっくりと着地させましょう。

※後輪が急に落ちないようハンドルのブレーキを握ることも効果的です。

坂道も段差同様に「下には介助者」が基本

上り坂の場合はしっかりと体重を使って押し上げていきます。

特に下り坂では、前向きに押すと車椅子が加速して制御できなくなる危険性があり、ご利用者様が転落するリスクもありますので、必ず後ろ向きになっておろしてください。

坂道では車椅子を後ろ向きにし、ハンドルのブレーキ操作も活用しながら慎重に進めましょう。

介助で移動中の注意点

- 車椅子からご利用者様の手が外に出ていないか確認

▶︎指が車輪に絡まり、骨折などの大怪我のリスクも高いです

→必ず両手ともお膝の上に置くようにしましょう。 - フットサポートに常に乗っているか確認

▶︎足が地面に擦ってしまい、大怪我のリスクも高いです。

→必ず両足ともフットサポートの上に置きましょう。振動などで落ちてしまう場合は、落ちないようにするサポートベルトもありますので、ケアマネージャーなどに相談してみてください。

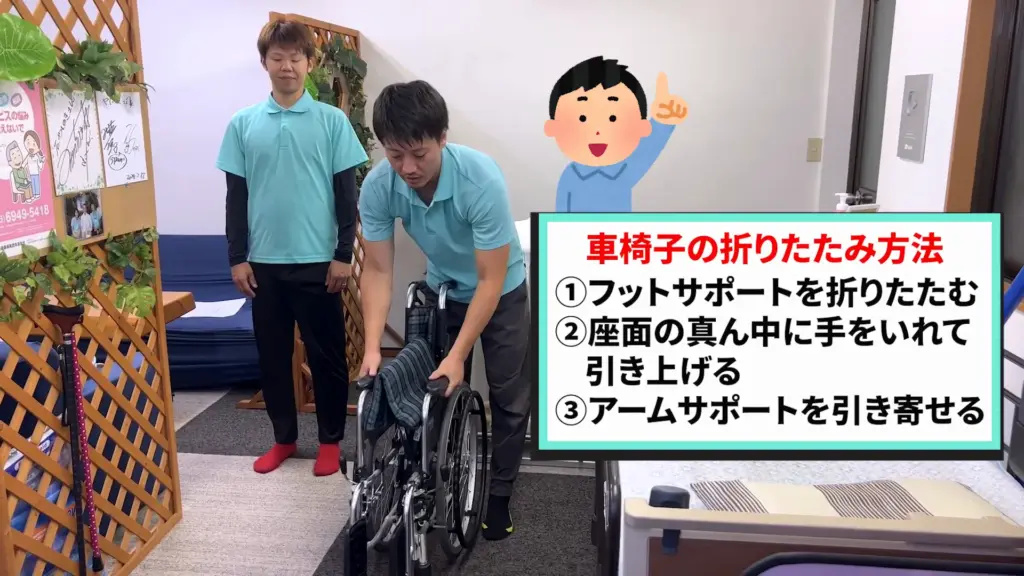

折りたたみ・開閉の方法

折りたたむ方法

車椅子を収納・持ち運びする際には、座面の中央をつかんで上に持ち上げると、左右の車輪が内側にたたまれ、コンパクトになります。

足元のフットサポートは、たたむ前に内側に倒しておくとスムーズです。

また、背もたれを折り畳めるタイプの物もあるので、よりコンパクトにしたい場合は車椅子選びも重要になってきます。

開く方法

折りたたんだ車椅子を開くときは、アームサポート(肘掛け)を左右に開き、座面の両端をしっかり押し下げます。

開ききって座面が平らになっているか、確認してください。

※折り畳むときも、開くときも指を詰めたりしないように注意してくださいね。

まとめ

車椅子の操作は、一見シンプルに見えても、実は奥が深いケア技術のひとつです。特に初めて介護に携わる方や、日常生活の中でご家族様のサポートを行う方にとっては、「どこを持てばいいの?」「段差はどうするの?」といった戸惑いも多いと思います。

今回ご紹介した基本的な構造の理解や安全な操作のポイントを意識するだけで、ご利用者様の安全性は大きく高まり、介助者自身の不安や身体的な負担も軽減されます。

特に大切なのは、「慣れ」や「我流」に頼らず、根拠のある知識とコツをもって関わることです。車椅子は単なる移動手段ではなく、ご利用者様の生活の質(QOL)を支える重要なツールなのです。

この記事をきっかけに、ぜひ日々のケアの中で「安全・快適な車椅子操作」を実践してみてください。介護の現場やご家庭でのサポートが、今よりもっと安心で前向きなものになることを願っています。

あわせて読みたい記事

YouTubeでも車椅子の基本を配信中

▶︎【初心者必見】車椅子の基本・応用編〜車椅子の押し方から座り直しまで〜

コメント