はじめに

介護や看護の現場では、ご利用者様がベッドから車椅子、あるいはトイレへと移動する場面が日常的にあります。

こうした「移乗介助」は、安全性と効率の両面から非常に重要な技術のひとつです。

しかし、何気なく行っているその移乗介助の中には、実はご利用者様・介助者の双方にとって大きな負担やリスクが潜んでいます。

「なんとなく支える」「とりあえず支える」といった“自己流”の介助が、転倒や転落、さらには介助者自身の腰痛・関節痛につながるケースも少なくありません。

そうしたリスクを少しでも軽減し、より安全で安定した移乗介助を実現するための重要なテクニックの一つが「膝ロック」です。

「膝ロック」と聞くと、「ただ膝を押さえるだけ」「相手の動きを制限する技術」といったイメージを持たれる方もいるかもしれません。

しかし実際には、膝ロックは単なる“押さえ込み”ではなく、ご利用者様の安定性を高め、動作を引き出しやすくするための、非常に実用的で根拠のある介助技術です。

本記事では、現役理学療法士の視点から「膝ロック」の基本原理・やり方・注意点・応用場面までをわかりやすく解説します。

膝ロックとは?

「膝ロック」とは、ご利用者様が立ち上がり・座る・車椅子への移乗などの動作を行う際に、膝関節の不安定さを防ぐために介助者が膝をしっかりと支える技術のことを指します。

特に、片麻痺のある方や筋力低下が著しい方に対して効果的であり、膝折れ(膝が急にガクッと崩れ落ちる現象)を予防する目的で使います。膝折れは転倒や転落に直結するため、移乗動作において非常にリスクの高い場面です。

膝ロックを適切に行うことで、ご利用者様は「膝が崩れない」という安心感を持ちながら動作に取り組むことができ、介助者側も無理な支え方や抱え込みによる腰痛のリスクを軽減できます。

実際の現場では、「膝ロックがあるかないかで、ご利用者様の協力度がまったく変わる」と感じることも多く、安全かつ自立支援を促すために欠かせない基本技術のひとつです。

なぜ膝ロックが必要なのか

膝ロックには、次のような理由があります。

①膝折れを防ぐ

筋力が低下していたり、片麻痺があると、立ち上がり動作中に膝が不意に曲がる「膝折れ」が起こりやすくなります。これにより転倒・転落のリスクが高まります。

膝ロックを行うことで、物理的に膝が曲がることを防ぐので、支えにならなかった下肢に支持性を与えることができ、立ち上がり時の不安定さを軽減することができます。

②安心感と成功体験を与える

膝がガクッとする体験は、ご利用者様にとって非常に怖いものです。一度の失敗が「立ちたくない」「動きたくない」といった心理的なブレーキにつながることもあります。

膝ロックによって安定して立ち上がれた成功体験や、安全に以上ができた成功体験を重ねることで、自信を取り戻し、自立支援にもつながっていきます。

③介助者の腰への負担軽減

不安定な状態で無理に身体を支えると、介助者の腰や肩に大きな負担がかかります。また、膝折れが急に起こった際に、転倒させまいと支える必要がありますが、その際にも介助者の腰や肩に大きな負担がかかります。

膝ロックによってご利用者様の姿勢が安定すれば、スムーズに移乗ができ、介助者の身体的負担も減ります。

どんな人に使えるの?膝ロックの対象となる方の例

膝ロックは、ご利用者様の安全な立ち上がりや移乗をサポートするために、非常に有効な介助技術です。以下のような状態にある方に対して、特に有効です。

片麻痺のある方(特に弛緩性麻痺:力が入らないタイプの麻痺)

脳卒中などの後遺症で片麻痺がある場合、麻痺側の足に力が入らず、立ち上がる・立位を保持する際に膝が崩れやすくなります。特に「弛緩性麻痺」と呼ばれるタイプでは、筋肉に張りや緊張がなく、ぐにゃっと膝が折れ曲がってしまう危険があります。こうした場合に、介助者が膝をしっかりと固定する「膝ロック」は、姿勢の安定に有効的です。

下肢の麻痺や感覚障害により、力を発揮するのが困難な方

完全麻痺ではもちろんですが、完全な麻痺でなくても、下肢の一部に感覚がない、または動かしにくいといった症状がある場合、足にしっかり力を入れることが難しくなります。そのため、立ち上がり時や移乗の際に片足がぐらついたり、体重を支えきれず転倒してしまうリスクがあります。このような方にも膝ロックの技術が有効です。

筋力低下により足元がふらつく方

高齢や廃用性症候群、長期の臥床などにより下肢筋力が低下している方も、立ち上がりや立位保持が不安定になります。特に大腿四頭筋やハムストリングス、下腿三頭筋といった膝関節を支える筋力が弱くなっている場合、立ち上がってすぐに膝が折れたり、フラついてしまうケースがあります。こうした方に対しても、膝ロックは身体を安定させ、安全に立ち上がり、移乗するための大切な補助となります。

膝ロックの調整について

膝ロックは「誰にでも同じ方法で行えばよい」というわけではありません。

ご利用者様一人ひとりの体格・筋力・麻痺の程度・立ち上がり時の姿勢などに応じて、以下の点を意識しながら調整しましょう。

- ロックの強さ(圧のかけ方)

強すぎると痛みや不快感を生じる可能性があり、弱すぎると膝折れを防げません。体の反応を観察しながら、適度な強さを調整します。痛くないか直接聞くこともおすすめです。 - ロックの位置(膝のどの部分に当てるか)

一般的には膝蓋骨(ひざのお皿)よりやや下から、前脛骨筋(下腿の前方外側の筋肉)を支えることが多いですが、麻痺の程度や筋力によって、支える位置を微調整する必要があります。 - 体勢や重心の位置との連動

膝だけで支えるのではなく、体幹の傾きや手すりの使い方なども含めてトータルで安定を図ることが重要です。

実際のやり方|ステップで解説

ステップ①:立ち上がり前の姿勢を整える

ご利用者様には、両足を肩幅程度に開いてもらい、足底がしっかり床についた状態を作ります。足が前に出すぎていたり、片足が後方に引けていると、立ち上がりの動作が不安定になります。膝関節が90度より少し曲がっている程度が理想です。

ステップ②:お辞儀をしてもらう

「少し前に倒れてみましょうか?」と声かけをして、体幹を前傾してもらいます。この“お辞儀動作”が、立ち上がり動作の鍵になります。支持基底面内に重心を移動し、立ち上がるための筋力を最小限にします。

ステップ③:膝ロックを行う

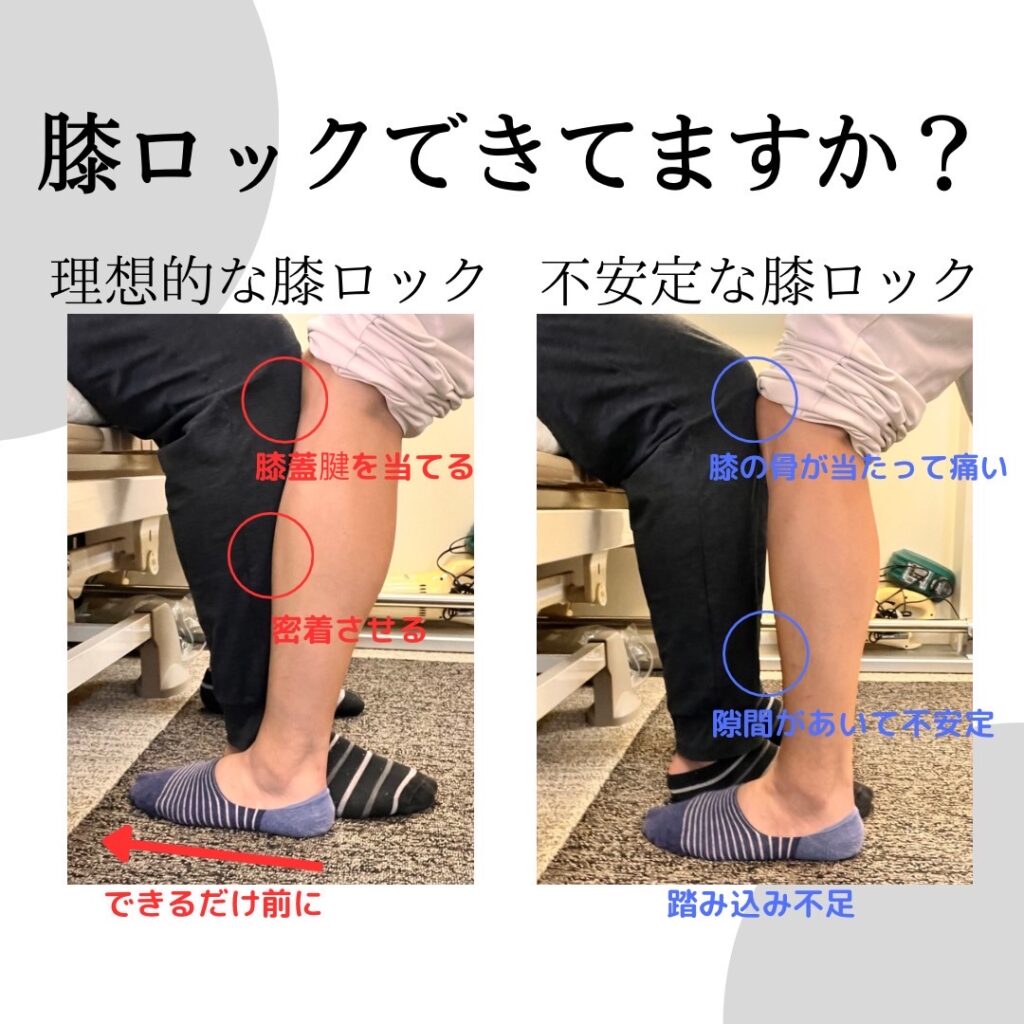

介助者は、麻痺側(または不安定な側)の膝蓋腱から前脛骨筋(下腿の前方外側の筋肉)を、自分の膝蓋腱から前脛骨筋で固定します。膝のお皿の少し下あたりに、介助者の膝を軽く当てて支えている様子が確認できます。

ステップ④:動作中も支える

立ち上がり動作中も膝ロックを保ち、最後まで安定した姿勢になるようサポートします。

※必要に応じて手すりやベッド柵などを併用してもOKです。

ロックのポイント

- 膝と膝の間に介助者の膝の一部(膝蓋腱や前脛骨筋)を当てる

- 骨同士がぶつかって痛みが出ないように場所を調整する

- ご利用者様と介助者の身長差で押す位置が変わるので探ってみる

- 膝が外側を向いている場合は股関節に向かって力を伝えるイメージで押す

よくある失敗例とそのリスク

介助の際に以下のような失敗が起こりやすく、いずれもご利用者様の転倒や介助者の腰痛につながる重大な要因となります。日常のケアで無意識に行ってしまっていないか、今一度確認してみてください。

①膝ロックの位置がずれている

膝ロックをかける際に、ご利用者様の膝のしっかりハマっていない、内側や外側にずれてしまっているケースはよく見られます。

このような状態では膝関節の支持性が低下し、立ち上がり動作中に膝折れ(膝がガクッと曲がってしまう)が起こるリスクが高まってしまいます。特に片麻痺の方や下肢筋力が低下している方では、転倒の危険が一気に増します。

②体幹の前傾が不十分なまま立ち上がらせようとする

ご利用者様の前傾姿勢(お辞儀)が十分に取れていないまま、体が起きた状態のままで立ち上がりを行おうとすると、重心が後ろに残ってしまい、必要以上に力が必要になってしまいます。

この状態で無理に立ち上がりや移乗介助をしようとすると、支持基底面に重心が十分に乗らず、ご利用者様の残存機能を発揮していただきことが難しくなり、結果として、介助者は過剰に力を入れて引き上げることになり、腰に大きな負担がかかります。

③ご利用者様が自分の足に体重をかけていない

立ち上がりの際に、ご利用者様が自分の足に意識的に体重を乗せていない場合、介助者がすべての動作を担うような形になります。

これは本来「自立支援」とは逆のアプローチで、ご利用者様の残存機能を活かす機会を奪ってしまうだけでなく、介助者の肉体的な負担も大幅に増大します。

ご利用者様にもしっかり力を入れてもらえるように意識していただけるように、声かけやタイミング調整も重要です。

声かけやタイミングに関してはこちらの記事も参考にしてみてください。

④膝ロックをせず、腕やズボンを持って引き上げてしまう

急いでいる時や経験の浅い介助者に多いのが、膝ロックを省略して、腕や衣服を引っ張って立たせようとする介助です。

これはご利用者様にとって非常に不安定で、皮膚の損傷や転倒などの事故に直結するだけでなく、介助者も中腰姿勢で不自然な力を使うため、ぎっくり腰などの負傷リスクが極めて高くなります。

よくない移乗の例はこちらの記事にもまとめています。参考にしてみてください。

▶︎【移乗介助のダメな例】現場でよく見かける7つのパターン|改善策も解説

膝ロックは「移乗」だけじゃない!こんな場面でも活躍します

膝ロックは「車椅子⇔ベッド」のような移乗介助だけでなく、実は介護現場のあらゆる場面で活用できる、万能な支え技術です。

不安定な場面や、介助量が増える場面ほど、膝ロックの効果は絶大です。以下に主な活用場面とそのポイントをご紹介します。

①車椅子⇔ベッドの移乗介助

基本的な移乗動作ですが、膝折れやふらつきが起きやすい場面です。

膝ロックによってご利用者様の膝関節を安定させることで、立ち上がりから方向転換、そして座るまでの一連の流れを安全に行うことができます。

特に片麻痺のある方や、筋力の弱い方には必須のサポート技術です。

②トイレ(ポータブルトイレ)⇔車椅子の移乗介助

排泄介助ではスペースが限られていることも多く、不自然な姿勢での移乗になりがちです。

そんな時でも膝ロックを使えば、狭い場所でもご利用者様の姿勢を安定させたまま移乗することができます。

また、深夜や早朝など、照明が暗くて転倒リスクが高い時間帯にも、膝ロックが有効です。

③ポータブルトイレの立ち座り介助

排泄後の立ち上がりは、足元が濡れていたり、衣類のずれで関節の動きが阻害されたりと不安定になることがあり、非常にリスクの高い瞬間です。

このような場面で膝ロックをすることで、立ち上がる瞬間のふらつきや転倒を予防することができます。

また、介助者の体重移動も最小限に抑えられるため、腰痛予防にもつながります。

④シャワーチェアへの移乗や立ち上がり介助

浴室は床が濡れており、滑りやすく転倒リスクが非常に高い環境です。

シャワーチェアからの立ち上がりや、車椅子との移乗の際に膝ロックを活用することで、ご利用者様の姿勢を安定させ、滑って膝が崩れるのを防ぐことができます。

介助者も濡れた床で無理な力を使うことが少なくなり、安全性が格段に向上します。

⑤座り直し介助

長時間の座位で、仙骨座りになってしまったり、移乗後に浅く座ってしまった場合に、ご利用者様の骨盤をしっかり立てて奥に座っていただく座り直しの介助にも、膝ロックは有効的です。

膝ロックを活用すれば、立ち上がる容量で介助し、お尻が離床した瞬間に膝ロック部分を押してあげることで座り直しの介助が簡単にできます。

結果として、深く正しい姿勢で座ることができ、長時間でも安定して座れる姿勢を確保しやすくなります。

⑥ 濡れて滑りやすい場面や不安定な環境での姿勢保持

介護の現場では、床が濡れていたり、靴やスリッパが滑りやすい素材だったりと、不安定な環境も少なくありません。

そんな時でも、膝ロックを使えば滑り止めの代用として、下肢をしっかり固定することができます。

これにより、突然のバランス崩れによる転倒や尻もちを防ぐことが可能になります。

膝ロックは「攻めの安全技術」

膝ロックは単なる防御的な支え技術ではなく、ご利用者様の自立を引き出すための「攻めの安全技術」です。

どんな場面でも「滑りそう」「ふらつきそう」と感じた時には、まず膝ロックが使えないかを考えてみてください。

日々の介助で積極的に膝ロックを活用することで、ご利用者様の安心感・自信の向上にもつながり、介助者自身の負担も大きく軽減されます。

図解:膝ロックの正しい当て方

まとめ:膝ロックは“安全で質の高い介助”の土台

「膝ロック」は、介護・リハビリ現場において、移乗介助や立ち上がり介助をより安全に、より安定して行うための基本的な技術です。

特に麻痺や筋力低下でご利用者様の下肢に不安がある場合、膝ロックを取り入れることで、

- 膝折れを防ぎ、転倒リスクを軽減

- 立ち上がりや座位の安定感を高める

- 介助者の腰や関節への負担を減らす

といった重要な効果が期待できます。

また、ベッド⇔車椅子の移乗だけでなく、トイレ・浴室・シャワーチェア・座り直しなど、多様な介助場面でも活用できる、汎用性の高いスキルです。

濡れた床や滑りやすい場所でも、滑り止め代わりとして有効で、姿勢の崩れを防ぐサポートにもなります。

ぜひ普段の介助に取り入れてみてください!!

今後も、実践に活かせる情報をお届けします

今後も理学療法士の視点から、現場で役立つ介助技術やリスク管理のコツをブログで発信して行きます。

「なんとなく」ではなく、「根拠ある介助」を身につけることで、

ご利用者様にも介助者にも安心と納得のいくケアが届けられるようになります。

今後の情報発信も、ぜひご活用ください。

あわせて読みたい記事

YouTubeでも膝ロックはたくさん解説しています

動画も併せてみていただき、理解を深めて日々の介護に役立ててみてください。

コメント