はじめに

歩行介助は、介護の現場では身近で、かつ重要なケアのひとつです。

高齢者や身体機能が低下した方にとって、「立って歩く」という動作は、実はとても大きなエネルギーとバランス感覚を必要とします。

そのため、適切な介助がないと転倒やケガのリスクが高まりやすく、場合によっては骨折や入院につながることも。

そして実は、介助する側の腰痛やケガの原因になることも少なくありません。

この記事では、理学療法士の視点から、安全で効率的な歩行介助の基本をわかりやすく紹介します。

- 介護の仕事に就いたばかりの方

- ご家族様をご自宅でサポートしている方

- 「正しい方法が分からない…」と不安を感じている方

- ベテランの方でも基本を再学習したい方

そんな方に向けて、明日からすぐに使える実践ポイントをまとめています。

一緒に、安心・安全な歩行介助のスキルを身につけていきましょう!

歩行介助が必要な場面とは?

歩行介助は「歩けない人」のためだけではありません。自立しているように見える方でも、実はサポートが必要な場面がたくさんあります。

以下は、介護の現場でよく見られる「歩行介助が必要なケース」の一例です。

退院直後や体力が落ちたご利用者様の移動時

入院や病気、けがの回復期にある方は、体力や筋力が著しく低下していることが多く、見た目以上にふらつきやすい状態にあります。

少しの段差や方向転換でも転倒の危険があるため、歩行介助によって安全にサポートする必要があります。

リハビリ中の方が自宅内で移動する際

在宅復帰後や施設内での生活において、自宅のトイレや食卓までの移動でも不安がある場合、介助者が並走することで安心感が生まれます。

また、歩行中のフォームやバランスをチェックしながら、機能の回復を促すための、見守り+軽介助 が求められる場面も多いです。

杖や歩行器を使用していて不安定な方の付き添い

補助具を使っているからといって安心とは限りません。正しい使い方ができていなかったり、状況に合わない歩行器を使っていたりするケースもあります。

段差・カーペット・スロープなどの環境要因にも注意が必要なため、介助者のサポートが不可欠です。

また、状況によっては補助具の再選定を考える必要もあります。

認知機能の低下により、転倒リスクが高い方

認知症の方などは、自分の身体の状態を正しく把握できなかったり、急に立ち上がったりすることがあります。

歩行能力だけでなく、判断力や注意力の低下も転倒リスクに直結するため、常に目を配り、必要に応じて歩行介助を行うことが大切です。

「ちょっとそこまで」も油断しない

ベッドからトイレまで、食堂までの数歩、玄関先での移動など、たとえ短距離でも歩行介助が必要なことは多々あります。

「これくらい大丈夫だろう」という油断が事故につながることもあるため、普段の観察と丁寧な声かけが何より大切です。

歩行介助の基本原則(杖歩行・歩行器歩行の場合)

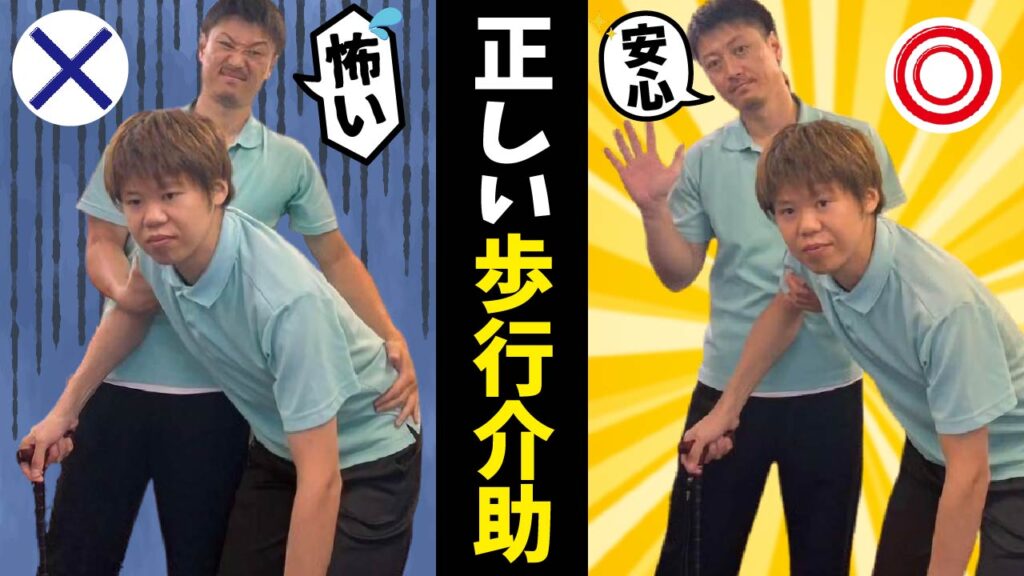

1. 立ち位置はやや後方・麻痺側(弱い側)

介助者はご利用者様の弱い側の斜め後ろに立つのが基本です。

麻痺がある方には麻痺側斜め後ろ、足の骨折の既往歴や関節痛がある場合は、骨折既往のある側や痛みのある側斜め後ろに立ちましょう。

バランスを崩したときに、すぐに支えられる位置をキープしましょう。

1-1.立ち位置は健側(強い側)

一部例外として、杖や歩行器を使用していない場合は、介助者が杖の代わりになってあげるケースがあります。写真のように健側(強い側)の手を介助者の手についていただき、杖の代わりに支えになって歩行介助をします。

2. 手を引っ張らない!

手を引っ張ると、肩を痛めたり転倒につながる恐れがあります。

上腕や腰や背中を支える・体の近くで支えるように意識しましょう。

3. 歩行のリズムはご本人様に合わせる

無理にペースを早めたり、歩幅を合わせさせるのはNGです。

「大丈夫ですか?」「一歩ずついきましょうね」と声かけしながら、ご利用者様のペースに合わせて進むように意識して下さい。

過介助もNGです。ご利用者様がご自身の力で歩けるようにサポートして下さい。

歩行介助のステップ【基本編】

- 立ち上がりをサポート※

→座っている状態から「「1、2、3」とリズムよく声かけしながらお辞儀をしてもらいます。

→手すりや椅子の肘置きに手を付いていただき、介助者は立ち上がりを介助します。 - 立位姿勢を確認する

→頭が前に出ていないか?膝が伸びているか?(その方の可能な範囲で)

→立位が安定しているか確認してから歩行スタートして下さい。 - 一緒に歩く

→麻痺側や弱い側、不安定な側の斜め後ろで見守りまたは介助しながら歩行します。

→歩幅やスピードはご利用者様に合わせて、焦らずに介助します。 - 移動終了・着座までしっかりサポート

→イスやベッドに近づいたら「座る準備をしましょう」と声かけ

→手すりや柵など、手で持てるところまでしっかり近づいてもらってから掴んでいただき、ゆっくり座るように誘導してください。

※立ち上がりの基本的な動き、介助方法は別の記事に記載しています。参考にしてみて下さい。

▶︎

より安全に歩行介助を行うためのコツ

歩行介助を安全に行うためには、「ただ支える」だけでは不十分です。

ご利用者様との信頼関係や、周囲の環境への配慮、介助者自身の動き方など、細やかな注意が求められます。

ここでは、現場で実践できる「3つの鍵」と介助のポイントを解説します。

「声かけ」「目線」「ペース」が3つの鍵!

声かけ

歩き出す前には、「今から歩きますね」「右足(弱いほう)からいきますよ」と行動の予告と確認をしっかり行いましょう。

不安を感じる方にとって、突然の動きは恐怖につながります。優しい声かけで安心感を与えることが大切です。

目線

ご利用者様の目線と表情を観察することで、緊張や不安、疲労のサインを察知できます。

「無理してないかな?」「足元ばかりを見れていないかな?」など、常に状態を確認しながら介助しましょう。

足元ばかり見ている場合は「背中を伸ばしてくださいね」「前を向いてくださいね」などの声かけをしてあげてください。それでもすぐに目線が落ちる場合は疲労がある場合もありますので、注意してみてください。

ペース

介助者のリズムで引っ張ってしまうと、バランスを崩す原因になります。

ご利用者様のペースに合わせ、歩幅やスピードを調整するのが基本です。ときには立ち止まって呼吸を整えることも重要です。

過介助はNGで、自立支援の考え方で介助しましょう。

段差やスロープは特に注意!

ご高齢の方や身体に不安のある方にとって、わずかな段差や勾配でも転倒リスクは非常に高いです。

正しい立ち位置と介助方法を知っておくことが事故予防につながります。

上り坂・階段の介助

ご利用者様の後方から軽く支えるように付き添います。

背中に手を添えたり、腰に軽く支えを加えることで、後ろへの転倒を防ぎながら安心して上がることができます。

下り坂・階段の介助

バランスを崩しやすいため、介助者は前方または斜め前に立つ位置取りが重要です。

手すりがある場合は、ご利用者様にしっかり掴んでもらいながら、転倒リスクの高い「踏み外し」や「滑り」に注意しましょう。

靴やスリッパにも注意!

意外と見落とされがちですが、足元の環境も歩行の安全に直結します。

- 滑りにくいゴム底の靴がおすすめ

- かかとが覆われていて脱げにくいものを選ぶと歩きやすく安全

- 室内でもスリッパより「かかとのあるルームシューズ」が安全

- サイズが合っていない靴や、すり減った靴底は転倒の原因になるので注意

また、杖や歩行器と組み合わせる場合は、歩行の癖と相性も確認しておきましょう。

歩行器に関してはこちらの記事で詳しく解説していますので、併せて見てみてください。

▶︎【プロが教える】歩行器の正しい高さ設定【重要】

https://kaigoskills.com/walker-height/

こんな方は歩行器や杖の使用も検討を!

歩行介助だけでは不安定な場合や、ご本人の身体状況や心理的な不安を考慮すると、福祉用具の導入が有効なケースがあります。以下のような特徴が見られる方は、理学療法士などの専門職による評価のもとで、歩行器や杖の使用を検討するのがおすすめです。福祉用具の導入により、自立度が高まり、お一人で動ける活動範囲も広がります。

そういったことが筋力や心肺機能など身体機能の低下予防につながり、さらなる活動量の向上につながるため、好循環にご利用者様のQOLが高まります。もちろん転倒リスク等の配慮も必要になるため、専門職である理学療法士などに評価してもらうことが大切になってきます。

片麻痺や筋力低下でバランスが不安定な方

脳血管障害後遺症の片麻痺や、加齢による筋力低下がある方は、立位や歩行時に片側への偏りやふらつきが起こりやすくなります。

杖や歩行器で体を支える支点を増やすことにより、転倒予防や安定した歩行が可能になります。

一人での移動に恐怖心がある方

身体的な不安がなくても、過去に転倒した経験や不安症状が強い方は、歩行時の恐怖心が強くなり、身体がこわばってしまうことがあります。

そうした場合、杖や歩行器が「安心材料」となり、動作の自信や意欲にも繋がることがあります。

歩行がフラついている方

歩き出しや方向転換の際にふらつきが見られる場合は、日常生活の中での転倒リスクが非常に高くなります。

自力での歩行を継続したい方にも、福祉用具を使うことで安全性と活動量を両立させることができます。

理学療法士による評価を受けたうえでの導入を!

福祉用具は「どれでも使えば安心」というわけではありません。

身体機能や生活環境、使用目的に応じて選ぶことが大切です。

- 杖の種類(T字杖、ロフストランド杖、多点杖 など)

- 歩行器のタイプ(固定型、交互型、キャスター付き など)

- 室内用・屋外用の使い分け

- グリップの高さや握りやすさ

など、細かいポイントを考慮する必要があります。

できれば理学療法士や福祉用具専門相談員に相談し、実際に試用したうえで選定することをおすすめします。

まとめ

歩行介助は単に「体を支える」だけの行為ではありません。

それは、ご利用者様の自立を支え、不安を和らげる寄り添いのケアでもあります。

介助者のちょっとした声かけや歩くペースへの配慮が、ご利用者様にとっては大きな安心につながります。

また、信頼関係が生まれることで、歩行への意欲や自信を取り戻すきっかけにもなります。

「ただ付き添う」ではなく、「一緒に歩く」気持ちを大切に。

その意識があるだけで、介助の質はぐんと高まります。

今日からぜひ、安全で快適な歩行介助を心がけてみてくださいね。

小さな工夫の積み重ねが、ご利用者様の生活の質(QOL)を大きく変える力になります!

歩行介助のYouTubeも更新していますので、併せてご視聴してみてください

▶︎正解は?【正しい歩行介助の付き添う位置】介助方法も解説

https://youtu.be/yMmUA14bM6Y?si=XDhX–EAEzMODHDC

コメント