はじめに

介護の現場では、ご利用者様がベッド上で快適に過ごせるよう、さまざまな介助技術が求められます。その中でも「上方移動」は、ご利用者様の身体をベッドの上で適切な位置に移動させるための基本的な技術です。

車椅子からベッドに移乗した際や、長時間ベッド上で過ごされる方など、上方移動は頻繁に必要になる技術です。正しく行わなければご利用者様に負担がかかるだけでなく、介助者の腰や腕に過度な負担がかかることもあります。そのため、適切な技術を身につけ、安全かつ効率的に行うことが重要です。

本記事では、上方移動の目的や必要性、基本的な方法、具体的な手順、注意点について詳しく解説していきます。

上方移動とは?

上方移動とは、ベッドの上でご利用者様の体の位置を頭側(上方)へ移動させる介助のことを指します。日常の介護や看護の現場では、移乗後や長時間のベッド上での姿勢保持によって、ご利用者様の体が知らず知らずのうちに足元側へずれてしまうことがよくあります。そのため、適切な位置へ戻すために上方移動の介助が必要となります。

上方移動が必要となる場面

①長時間のベッド上での姿勢保持

ベッド上で長時間過ごすと、体の重みや動きによって、少しずつ足元側へずれてしまうことがあります。特に、ギャッジアップ(ベッドの背上げ機能)を使用している場合は、重力の影響でお尻がずれやすくなります。これを放置すると、姿勢が崩れ、腰が痛くなったり、関節が変形してしまう原因になり、また体圧が特定の部位に集中して褥瘡(床ずれ)のリスクが高まるため、定期的な上方移動が必要です。

②移乗後の位置調整

ご利用者様が車椅子からベッドへ移乗して横になった際、思ったよりも足元側に寝てしまうことがあります。このような場合、上方移動を行うことで適切な位置に戻します。

※尚、上方移動した後も背抜きは行うようにして下さい。背抜きに関してはこちらの記事で詳しく解説しています。参考にして下さい。

▶︎「背抜き」とは?褥瘡予防の重要性と正しい方法

https://kaigoskills.com/senuki-technic/

上方移動の目的

① ご利用者様の快適性を保つ

ベッド上での姿勢がずれてしまうと、圧迫感や不快感を感じやすくなります。また、崩れた姿勢のまま時間が経過すると関節の痛みや変形の原因にもなります。適切な位置へ戻すことで、快適な姿勢を維持できます。

② 褥瘡(床ずれ)の予防

同じ姿勢で長時間過ごすと、体の一部に圧力がかかり続け、褥瘡(床ずれ)ができやすくなります。上方移動を行い、適切な体位変換をすることで予防につながります。上方移動の後は必ず背抜きもして下さい。

③ 誤嚥(ごえん)のリスク軽減

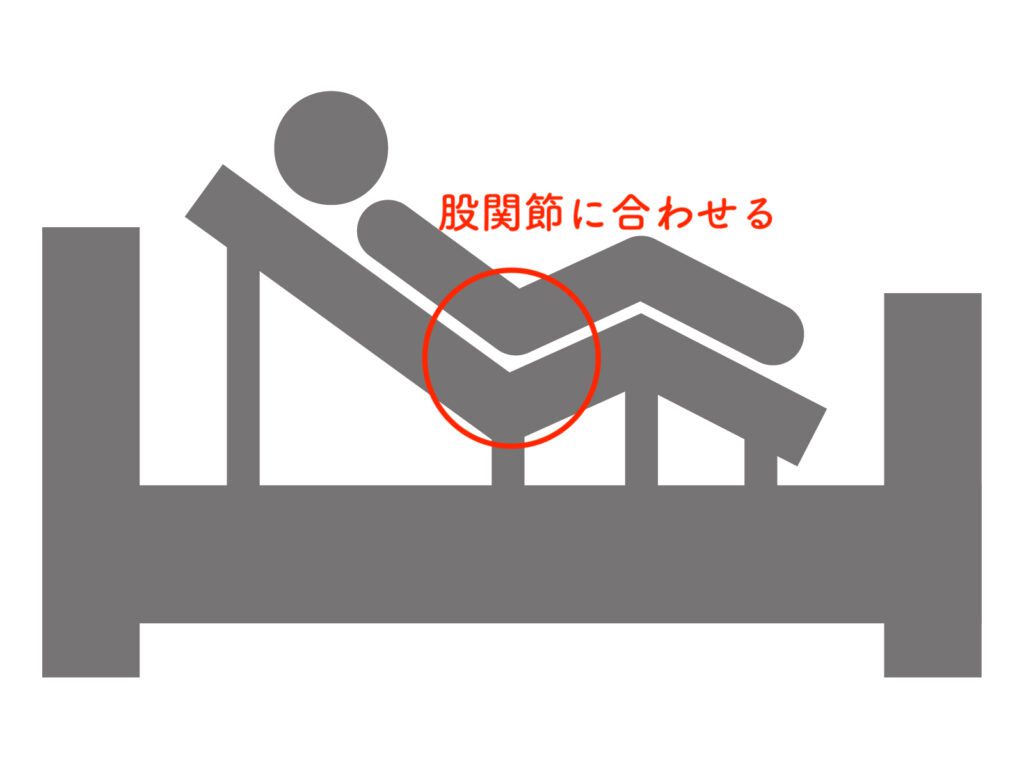

ベッドの角度を調整しながら、適切な位置にご利用者様を移動させることで、食事や水分摂取時の誤嚥リスクを軽減できます。体がずり落ちた状態で、背上げをしてしまうと、本来正しく曲がる位置の股関節ではなく、腰や胸郭部分で曲がってしまい、誤嚥のリスクが高くなります。

背上げを行う際は必ずご利用者様の寝ている位置と、ベッドの曲がる場所が一致しているか確認して下さい。正しくない場合は上方移動を行なって下さい。

④ 介護者の負担軽減

適切な位置で介護を行うことで、介護者の腰や腕への負担を軽減できます。無理な体勢で介助を続けると、腰痛や疲労の原因になります。

上方移動を行う前の準備

① 環境の整備

- ベッドの高さを調整する(介護者の腰の高さ程度が理想)

- ベッドの頭側をフラットにする(背上げをしていると、上方移動ができない)

- ベッド柵を外して動きを妨げないようにする

- 滑りをよくするためにスライディングシートを使用する(必要に応じて)

② ご利用者様への声かけ(認知症の方や、意思疎通が取れない方にも)

- 「これから頭の方に(上に)移動しますね」 と声をかけ、不安を軽減する

- 協力できる方の場合は、「一緒に上に移動しましょう」と促し、サイドレール(ベッド柵)やヘッドボードを持っていただき、引っ張ってもらったり、足でマットレスを蹴ってもらう

③ 必要な道具の準備

- スライディングシート(必要に応じて)

福祉用具にレンタルあります。代用品としてビニール袋でも可能です。 - 体位変換クッション(適切な姿勢を保つため)

上方移動を行わなくてもいいように、ずれを予防することも可能です。詳しい使い方は本記事では割愛します。詳しくはこちらの記事を読んでみて下さい。

▶︎

上方移動の具体的な手順

介護者が1人で行う場合(一部介助)

- 膝を立てる(摩擦を取り除く)

- ご利用者様の膝を軽く曲げてもらい、足をベッドにつける(協力が難しい場合は介助する)。

- 腕の位置を調整する(摩擦を取り除く)

- ご利用者様の腕を胸の上で組んでもらう。

- 可能な場合はサイドレール(ベッド柵)やヘッドボードを持っていただき、引っ張ってもらう。

- 介助者の手を体の下に差し込む

- 介助者の手を首部分から差し込み、肩甲骨のあたりまで入れます。

- もう片方の手を太ももからお尻にかけて差し込む

- 足の力を利用して押し上げる

- 「1、2の3」で足を踏ん張ってもらいながら、介助者は支えながらゆっくりと頭側へ移動させる。

- 姿勢を整える

- 位置が適切になったら、背抜きをして姿勢を整え、再度声かけを行う。

※スライディングシートを使用する(必要に応じて)

ご利用者様の背中の下にスライディングシートを敷き、摩擦を軽減。

※上方移動した際に、頭をヘッドボードにぶつける危険もあるため、あらかじめ枕を外してヘッドボードに立てかけておくと安全に行えます。

介護者が1人で行う場合(全介助)

- 膝を立てる(摩擦を取り除く)

- ご利用者様の膝を軽く曲げ、足をベッドにつける(難しい場合は省略)。

- 腕の位置を調整する(摩擦を取り除く)

- ご利用者様の腕を胸の上で組んでもらう(安全のため)。

- てこの原理を存分に活用する

- 姿勢を整える

- 位置が適切になったら、背抜きをして姿勢を整え、再度声かけを行う。

※スライディングシートを使用する(必要に応じて)

ご利用者様の背中の下にスライディングシートを敷き、摩擦を軽減。

※上方移動した際に、頭をヘッドボードにぶつける危険もあるため、あらかじめ枕を外してヘッドボードに立てかけておくと安全に行えます。

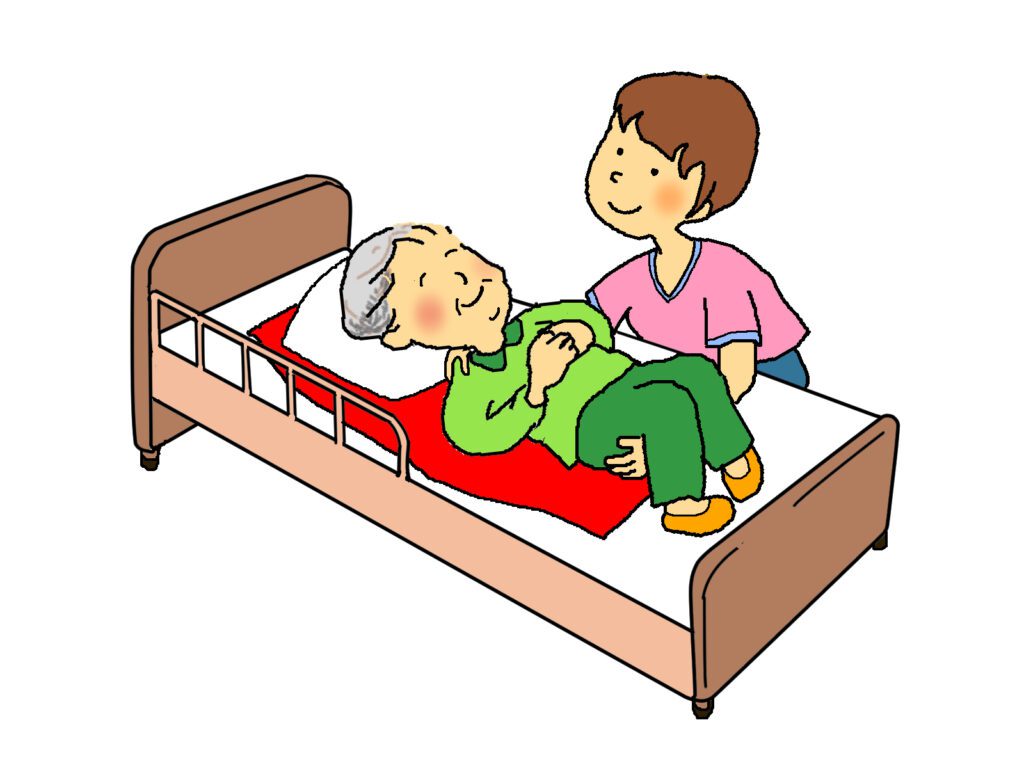

介護者が2人で行う場合(全介助)

- 介護者2人がご利用者様の両側に立つ

- 一人は肩の下あたりを、もう一人は骨盤の下あたりを支える。

- 両側に立つことが困難な場合は、頭側(肩甲骨)と足側(骨盤)に立って行う。

- 合図をして移動させる

- 「1、2の3」の掛け声で、同時に頭側へ移動。

- 位置と姿勢を確認する

- ご利用者様の顔色や体の状態をチェックし、背抜きをして姿勢を整える。

※上方移動した際に、頭をヘッドボードにぶつける危険もあるため、あらかじめ枕を外してヘッドボードに立てかけておくと安全に行えます。

上方移動の注意点

✅ 無理に引っ張らない

→ ご利用者様の肩や首に負担がかかるため、持ち上げるのではなく、滑らせるように移動させる。

✅ ベッドの高さを適切に調整

→ 介護者の腰の高さに合わせることで、負担を軽減。

✅ スライディングシートを活用する(ビニール袋でも代用可能)

→ 摩擦を減らし、ご利用者様と介助者の負担を最小限に。

✅ 褥瘡予防を意識する

→ 長時間同じ姿勢にならないよう、体位変換と背抜きと組み合わせて行う。

✅ ご利用者様の痛みや不快感に注意

→ 声をかけながら、痛みを感じていないか確認。

上方移動をスムーズに行うためのポイント

① ご利用者様の協力を促す

→ 「足で踏ん張れますか?」 などと声をかけ、自力で動ける力を活用していただくと負担が減る。

② 介護者の姿勢を意識する

→ 腰を曲げすぎず、股関節や膝を使って動かすことで腰痛を予防できる。

③ 適切な道具を使用する

→ スライディングシートやビニール袋を活用し、無理なく移動できるようにする。

④ボディメカニクスをフル活用する

→ボディメカニクスを活用することで、負担なく移動することができます。

上方移動を行わなくてもいいように工夫する

ここまで上方移動の必要性から基本的な正しい手順まで解説してきましたが、正しく行なっていても、腰に負担のかかる介助ではあります。積もり積もった疲労は腰痛の原因になりますので、上方移動を行わなくても良いのであれば、それに越したことはありません。

もしくは、行うにしても、ずれが小さければ、上方移動する範囲も少なくて済みますので、最後に上方移動を行わなくてもいいようにする工夫をお伝えします。

ギャッジアップ(背上げ)を行う際は正しい手順で行う

足上げ機能のある3モーターベッドの場合は、必ず脚を上げてから背上げを行なって下さい。詳しい手順はこちらの記事を参考にして下さい。

▶︎特殊寝台(介護用ベッド)の正しい使い方と選び方

https://kaigoskills.com/nursing-bed-usage/

脚上げ機能のない2モーターベッドの場合は、下にずり落ちないようにクッションなどで膝から太ももを持ち上げてから背上げを行なって下さい。詳しい手順はこちらの記事を参考にして下さい。

▶︎

車椅子からベッドに移乗する際に注意する

車椅子からベッドに移乗する際は、できるだけベッドの頭側に座るように介助して下さい。移乗前の注意点として、車椅子の位置が重要です。遠すぎると足元側に座ってしまいます。

また、移乗した後すぐに寝ていただくのではなく、一度座り直しをして下さい。その際は頭側に座り直していただき、より深く座るように介助することで、上方移動などを行わなくても良いケースがあります。

まとめ

上方移動は、ご利用者様の快適性を保ち、褥瘡予防や誤嚥リスクの軽減につながる重要な介助技術です。適切な準備と手順を踏むことで、ご利用者様の負担を軽減しながら、介助者自身も安全に移動させることができます。

また、介助者の身体への負担を減らすためにも、正しい姿勢やボディメカニクス、スライディングシートの活用を意識することが大切です。

最後に述べた、上方移動を行わなくてもいいようにする工夫も非常に大切なことです。意識して取り組んでみて下さい。

日々の介護の中で、上方移動は必要となる場面が非常に多い技術のひとつです。しっかり技術を身につけ、安全で快適なケアを提供していきましょう!

こちらの記事の内容はYouTubeでも解説していますので、そちらの動画もご視聴していただき理解を深めてもらえると幸いです。動画では背抜きテクニックも併せて解説しています。

▶︎YouTube動画を見る

【上方移動】これで完璧‼️介護技術の基礎が身に付く上方移動の決定版です‼️

コメント