はじめに

介護や看護の現場で日常的に行われ、且つ重要になるのが「ポジショニング」。

ご利用者様がベッドで過ごす時間が長い場合、その姿勢をどう保つかは、単なる快適さだけでなく、健康維持に直結する重要なケアです。

実際、褥瘡(床ずれ)や拘縮(関節のこわばり・固まり)は、姿勢が悪いまま長時間過ごすことで起きることが多く、命に関わる疾患や生活機能の低下にもつながることがあります。

しかし現場では、「体交の際になんとなく枕を入れる」「膝の下になんとなくクッションを入れる」といった【なんとなく】の対応にとどまってしまっていることも多く見受けられます。

それでは、本来果たすべきポジショニングの効果が得られず、逆にご利用者様の状態を悪化させてしまうリスクもあります。

なぜポジショニングが必要なのか?

褥瘡のリスクを減らす

褥瘡(じょくそう)は、体の一部が長時間圧迫されることで血流が滞り、皮膚やその下の組織が壊死してしまう状態です。特に、仙骨・坐骨・踵(かかと)・肘・肩甲骨などといった骨が突出している部位は、ベッドで寝ている際に接触面にかかる圧力が集中しやすく、最もリスクが高い箇所になります。

褥瘡は一度できてしまうと、治癒までに時間がかかるだけでなく、感染症や疼痛の原因にもなり、ご利用者様の生活の質(QOL)を著しく低下させる要因になります。

また、医療・介護職にとっても、処置や管理の負担が大きくなります。

そのため、あらかじめ正しいポジショニングで、接触面にかかる圧力を分散することは、予防の第一歩です。

褥瘡予防は「発生してからの対処」ではなく、「発生させない予防」が何より重要なのです。

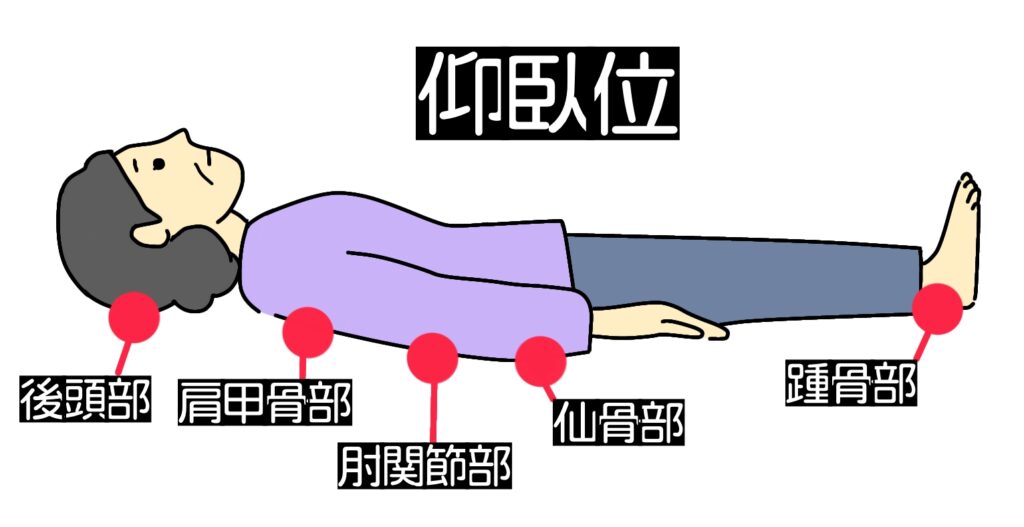

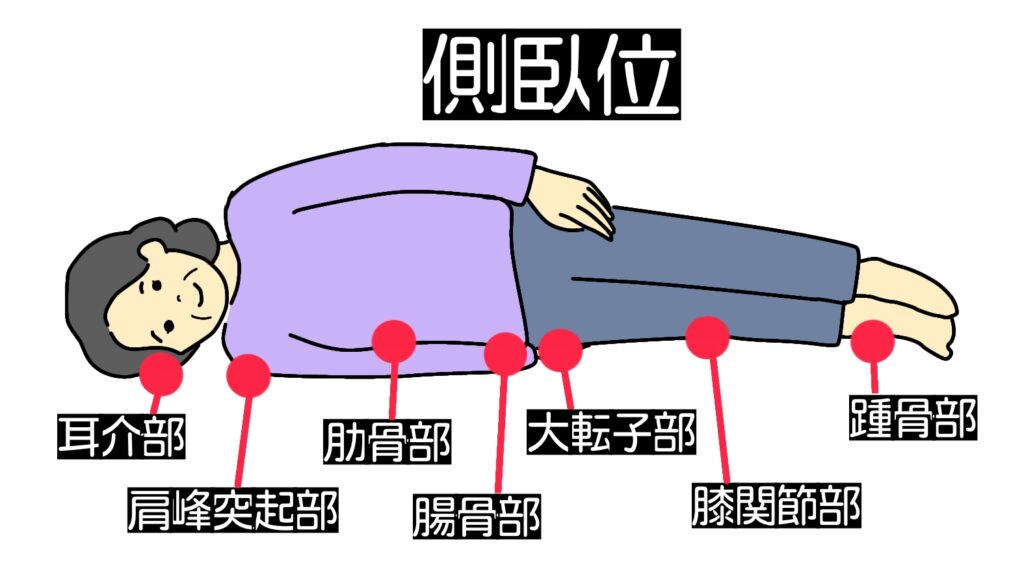

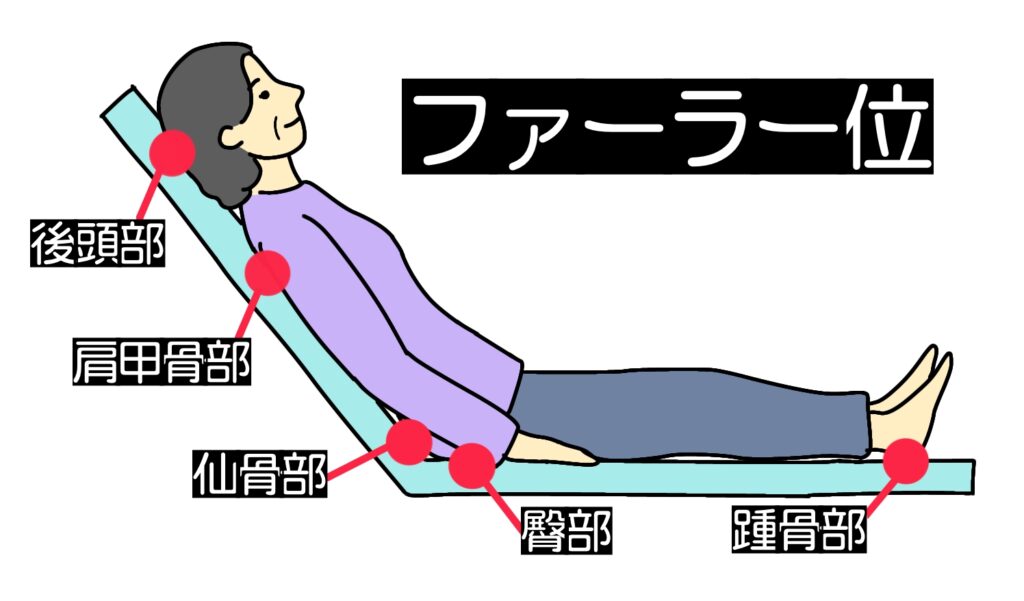

褥瘡の好発部位

褥瘡は、先述した通り発生しやすい好発部位があります。あらかじめ知っておくことで、予防することができますので覚えておいてください。

もちろん好発部位に限らず、褥瘡はできることがありますので、おむつ交換の際や、清拭、入浴の際など常に皮膚の状態をチェックしておくようにしてください。

拘縮を防ぎ、関節可動域を保つ

拘縮(こうしゅく)とは、筋肉や関節周囲の靱帯・腱・関節包が硬くなり、関節の動きが制限されてしまう状態のことです。原因は様々ですが、多くの場合は長時間にわたる姿勢不良や動かないことによって起こります。

例えば、膝を曲げたままの姿勢が続くと、膝関節がその角度で固まってしまい、まっすぐに伸ばすことができなくなってしまいます。どの関節が拘縮するかにもよりますが、拘縮がひどくなると立ち上がりや歩行が難しくなり、さらには着替えやおむつの交換が難しくなります。

正しいポジショニングを行うことで、関節にかかる不自然な負担を防ぎ、関節の可動域を保ちやすくなります。

その結果、筋肉や靱帯の短縮を防ぎ、関節可動域(ROM)の維持につながるのです。

また、ポジショニングには「緊張を緩和させる」「筋肉をリラックスさせる」という効果もあるため、痛みや痙縮の軽減にもつながります。

このように、ポジショニングは褥瘡や拘縮といった「目に見える問題」だけでなく、QOLの維持・向上、そして介護予防にも深く関わる重要なケアであることがわかります。

また、ポジショニングをすること自体が面倒だと感じる人もいるかもしれませんが、しっかりとポジショニングをすることで、褥瘡や拘縮を予防し、結果的に介護の負担軽減にもつながるのです。

ポジショニングの基本原則

①体圧分散

褥瘡予防において最も重要なのは、「圧を一点に集中させないこと」です。

特に、先述した仙骨・踵・坐骨・肩甲骨・肘などの骨が突出している部分は、皮膚と骨との間にクッションがなく、わずかな圧力でも血流が阻害されやすいため、褥瘡が発生しやすい部位です。

このような部位に圧力が長時間集中しないようにすることが、ポジショニングの基本です。

- 例:仰向けの場合は、下腿の下に柔らかいクッションを入れて踵を浮かせる

- 例:側臥位(横向き)では、背中・膝と膝の間・足首などにタオルや枕を挟んで圧が均等になるように分散させる

体圧を分散させることで、血流を保ち、皮膚や組織へのダメージを最小限に抑えることができます。

この「圧の逃し方」は、褥瘡予防の第一歩です。

但し、注意していただきたいのは、 クッションをおくことで、そこに圧が集中する可能性もあります。

ただクッションをおくのではなく、圧の分散が何よりも大切なことなのです。

②安楽な姿勢の保持

ポジショニングにおいて大切なのは、「ご利用者様がリラックスして過ごせる姿勢を保つこと」です。

どれだけ褥瘡予防に効果的でも、本人にとって苦痛な姿勢では全く意味がありません。

例えば、背中が反ってしまう、首がねじれてしまう、関節が過度に伸ばされてしまうなどといった姿勢は、ご本人様に不快感を与えるだけでなく、筋緊張の増加や痛み、呼吸のしづらさにつながる可能性も十分にあります。

安楽な姿勢とは、単に「楽な姿勢」というだけでなく、以下のような生理機能の維持にも配慮された姿勢です。

- 呼吸がしやすい(胸郭の動きを妨げない)

- 循環が保たれる(血流が滞らない)

- 消化がスムーズに行える(胃や腸が圧迫されない)

- 筋肉の過度な緊張を避け、関節に無理な力がかからない

例えば、側臥位でクッションを膝の間に挟むことで股関節が安定し、腰回りの筋緊張が軽減されることがあります。その結果、腰回りに限らず、股関節・膝関節周囲の筋肉の緊張も和らぎ、拘縮の予防につながります。

また、仰臥位で膝の下にクッションを入れて軽く膝を曲げることで、腰の反りを防ぎ、よりリラックスしやすくなります。

「安楽さ」と「機能的な安定性」の両立が、ポジショニングの質を大きく左右します。ご利用者様の表情や反応をよく観察し、「どの姿勢が心地よいのか?」を探りながら調整していくことが大切です。

筋緊張が高くなる姿勢は、安楽とは言えないことが多いため、筋緊張が緩和する姿勢を探ることが大切なことです。

③関節・筋肉の自然な配置

拘縮(こうしゅく)予防において重要なのが、関節や筋肉をできるだけ「自然な位置」に保つことです。

人間の身体は、極端に曲げられたまま・伸ばされたままの状態が続くと、筋肉や腱、靱帯などの組織が短縮・硬化してしまい、本来の動きができなくなってしまいます。

これが「拘縮」と呼ばれる状態で、一度進行するとリハビリをしても完全には元に戻らないこともあるため、予防がとても大切です。

特に以下の関節は、拘縮が起こりやすいため注意が必要です

- 股関節:過度に屈曲位、内旋 or 外旋位になりやすい

- 膝関節:長時間伸びたまま、または曲がったままの姿勢が続くことで動きが制限される

- 足関節:足先が常につま先下がり(尖足位)になると、立ち上がり、移乗、歩行に大きく影響

これらの関節については、軽く曲がった「中間位」または「安楽肢位」と呼ばれる、筋肉や関節に最も負担が少ない位置に保つことが推奨されます。

▶ 具体例:

- 仰臥位で膝の下に小さなクッションを入れて、膝を軽く屈曲

- 側臥位で股関節・膝関節をやや屈曲し、膝の間にクッションを挟むことで関節のねじれを防ぐ

- 足関節に対して、タオルを巻いたものなどを用いて、つま先が下を向きすぎないように調整する

また、肩関節や肘関節、手指の配置も重要です。手が内側に巻き込まれてしまうと、拘縮の進行や関節の変形を招くことがあります。肘・手首・指もできるだけ自然な角度を保ち、長時間の偏った圧迫を避けましょう。

正しい配置は、拘縮予防だけでなく、不快感の軽減やADL(活動)維持にもつながる重要なポイントです。

一人ひとりの身体状況に合わせて微調整しながら、快適で機能的なポジショニングを心がけるようにしましょう。

よく使うポジショニングの種類とコツ

①仰臥位(あおむけ)

仰向けの姿勢は、もっとも基本的なポジショニングの一つですが、その分褥瘡のリスクが高い姿勢でもあります。特に仙骨部・踵・肩甲骨・後頭部といった、骨の突出した部位に圧が集中しやすく注意が必要です。

ポイントと工夫

- 両膝の下にクッションを入れる

→腰の反り(腰椎前弯)を軽減し、腹筋や腰部の緊張をゆるめる効果があります。腰痛予防にも効果的です。 - 踵がベッドに当たらないように調整する

→踵部は皮膚と骨の間が非常に薄く、褥瘡が発生しやすい部位です。膝下から下腿の下にかけてクッションを入れ、踵に圧が集中しないようにしてください。 - 頭部の枕は低めに

→過度な頸部屈曲(あごが胸に近づく状態)を避け、気道確保や呼吸が楽になる角度を意識します。

②側臥位(横向き)

長時間、仰向けの姿勢が続くと、圧が一部に集中してしまうため、側臥位に体位変換が大切です。ただし、完全な横向き(90度側臥位)は不安定であり、且つ肩や股関節に圧がかかりやすいため、「30度側臥位(半側臥位)」が理想とされています。

ポイントと工夫

- 30度側臥位の角度が安定・安全

→骨盤の横(大転子)に圧が集中せず、褥瘡予防に適した姿勢です。 - 骨と骨がぶつからないようクッションを挟む

→膝の間・足首の間・腕と胸の間などにクッションを置き、摩擦や圧迫を分散させます。 - 背中側にしっかり支えを入れる

→身体がねじれてベッドからずり落ちたり、腹部が圧迫されて呼吸が苦しくなったりするのを防ぐために、背中や腰の後ろにバスタオルやクッションを入れて支えます。

③半坐位(ファーラー位)

背もたれを起こした30〜60度の座位に近い体位で、食事・会話・嚥下・排泄・口腔ケアなどを行う際によく使用されます。ただし、仙骨部に強い圧がかかる姿勢ではありますので、注意が必要です。

ポイントと工夫

- 姿勢が崩れて骨盤が後傾しやすい

→その結果、「仙骨座り」になり、仙骨部や坐骨部に圧が集中して褥瘡のリスクが高まります。 - ずれ防止のクッションを活用する

→骨盤が滑り落ちないよう、特殊寝台の場合は、足元の高さを高くします。特殊寝台ではない場合は、骨盤の下にずり落ちないように三角クッションやL字クッションなどを置いて安定させます。 - 足台やフットサポートを使用して足を安定させる

→足の接地が不安定だと姿勢保持が難しくなるため、足の裏にクッション等を置いて安定させてください。 - 長時間の保持は避け、2時間ごとの体位変換を

→特に食事後には、長時間そのままの姿勢ではなく、体位を戻すことで皮膚トラブルや筋緊張の亢進を防げます。

まとめ

| 体位 | 主な目的 | 注意点・工夫 |

|---|---|---|

| 仰臥位 | 休息・睡眠時の基本姿勢 | 腰の反りを軽減、踵を浮かせる、枕の高さに注意 |

| 側臥位(30度) | 褥瘡予防・圧抜き | クッション配置で骨への圧防止、背中側の支えで安定 |

| 半坐位(ファーラー位) | 食事・会話・嚥下 | 仙骨への圧・ずれ対策、足台の活用、長時間保持の回避 |

ポジショニングで使えるアイテム一覧

| 種類 | 用途・ポイント |

|---|---|

| クッション | 圧の分散、関節の支え、姿勢の保持に使用 |

| バスタオル | 折りたたんで枕代わりや膝・背中の支えに |

| ヒールプロテクター | 踵を浮かせて褥瘡予防 |

| 体位保持クッション | 側臥位や30度側臥位を長時間保つのに便利 |

※高価なアイテムでなくても、バスタオルや毛布などで代用可能です。大切なのは、「どこに・どう入れるか」の工夫です。

よくある失敗例とその改善策

| 失敗例 | 改善ポイント |

|---|---|

| 枕を入れたけど落ちてしまう | しっかりと体にフィットするよう位置を調整 |

| クッションの数が多すぎて不安定・蒸れる | 必要最小限にする。固定できる素材を使う |

| 30度側臥位が作れていない | 背中と肩甲骨の下に大きめのクッションを |

| 安楽そうに見えるが、ご本人が表情しかめている | 表情・体の緊張を観察しながら調整する |

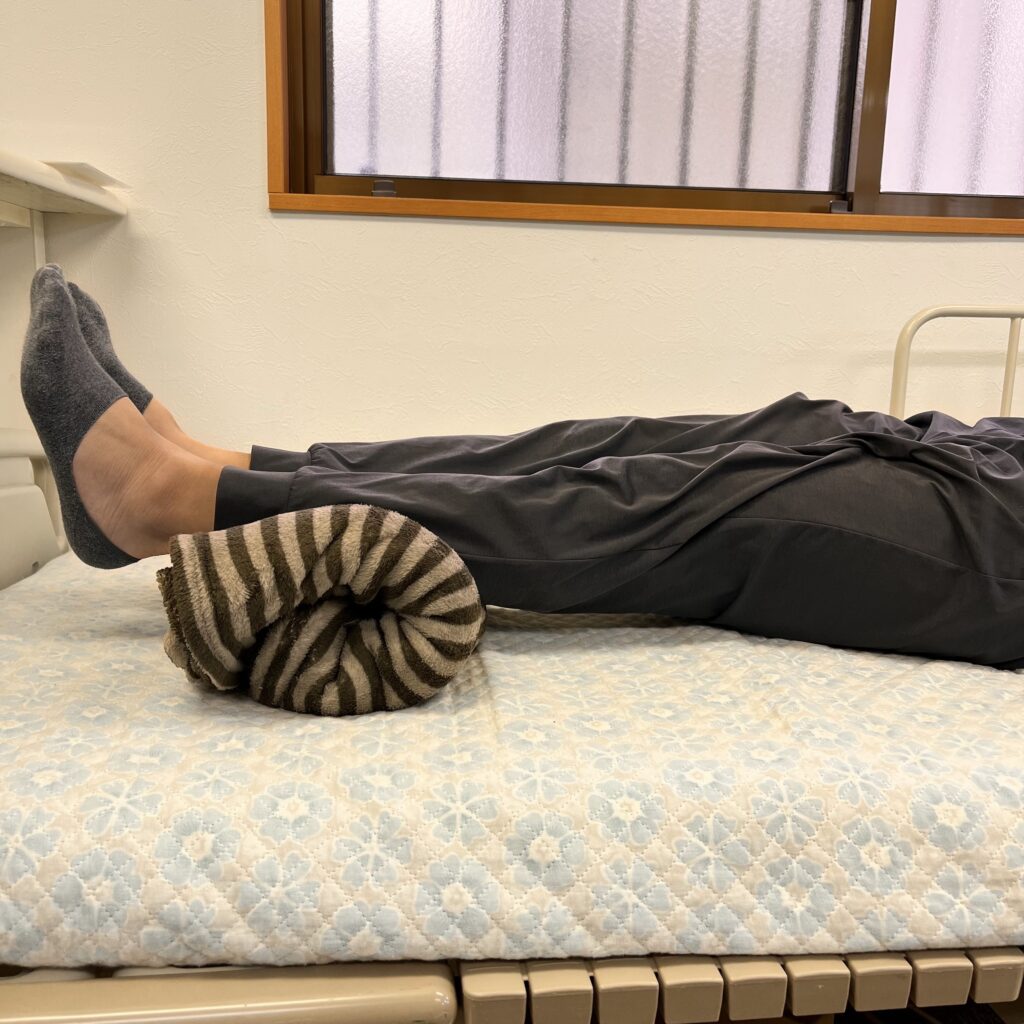

【具体例】踵を浮かす際の失敗例

この写真のように、一見すると「踵が浮いている」状態には見えますが、実は以下のようなリスクがあります。

誤った踵浮かしのデメリット

- クッションが小さく、圧が一点に集中している

→ アキレス腱に過度な圧がかかり、褥瘡のリスクが高まります。 - 膝が浮いて不自然な姿勢になっている

→ 関節に無理な重力がかかり、膝関節にストレスがかかってしまいます。

踵除圧を安全に行うポイント

- 広い面で支える

→ 小さなクッションではなく、大きめの枕やバスタオルなどで、ふくらはぎ全体を支えるように設置しましょう。 - 踵は“完全に”浮かす必要はない

→ むしろ、浮かせようとしすぎると他の部位に圧が集中することがあります。軽く圧を逃がす程度で十分です。 - 膝関節に負担がかかっていないかを確認

→ 浮いていたり反っていたりしないか、姿勢全体のバランスを必ずチェックしましょう。

ポジショニングの際の声かけと観察ポイント

ポジショニングは、姿勢を整えるだけでなく、ご利用者様の安心や信頼につながる大切なケアです。以下のポイントを意識して行いましょう。

声かけの工夫

- 「少し体を横にしますね」「右足を動かしますね」など、動作の予告を行う

- 声のトーンはやさしく、急に触れないことが大切

- 「寒くないですか?」「この姿勢、しんどくないですか?」など確認の声かけも忘れずに

観察ポイント

- 表情:しかめたり、こわばっていないか

- 筋緊張:無意識に力が入っていないか

- 呼吸:浅くなっていないか

- 皮膚の状態:発赤・冷感・違和感がないか

→除圧しても持続する発赤は褥瘡の始まりです。注意深く観察してください。

ケアの心構え

ポジショニングは「やってあげるケア」ではなく、ご利用者様と一緒に作るケアです。

小さな声かけと観察が、より良いケアにつながります。

まとめ

ポジショニングは、ご利用者様の生活の質(QOL)を高めるための基本かつ重要なケアです。単なる姿勢調整ではなく、心身の健康と日常生活を支える土台となります。

ポジショニングの目的

- 褥瘡・拘縮の予防

→ 同じ部位に圧がかかり続けることを避け、皮膚や関節を守ります。 - 呼吸・循環・消化などの生理的安定

→ 無理のない姿勢は呼吸を楽にし、内臓機能を保ちます。 - 安心・快適な生活環境の維持

→ 痛みや不快感の少ない姿勢は、ご利用者様の安心感や睡眠の質にも影響します。

これらすべてを支えるのが「正しいポジショニング」です。

一人ひとりに合ったポジショニングを

ポジショニングには「これが正解」という一つの形はありません。

基本の考え方を押さえながら、ご利用者様の身体状況・感覚・生活背景に応じて調整していくことが大切です。

- 「この体勢、長く続けられそうかな?」

- 「皮膚の発赤は出ていないかな?」

- 「呼吸がしやすそうな姿勢かな?」

といった視点を持つだけで、ケアの質は大きく変わります。

明日からの実践に向けて

現場では、つい「なんとなく」で行われてしまいがちなポジショニングですが、今日から少しだけ“根拠ある視点”を持って実践してみてください。

YouTubeでも解説しています

コメント