はじめに

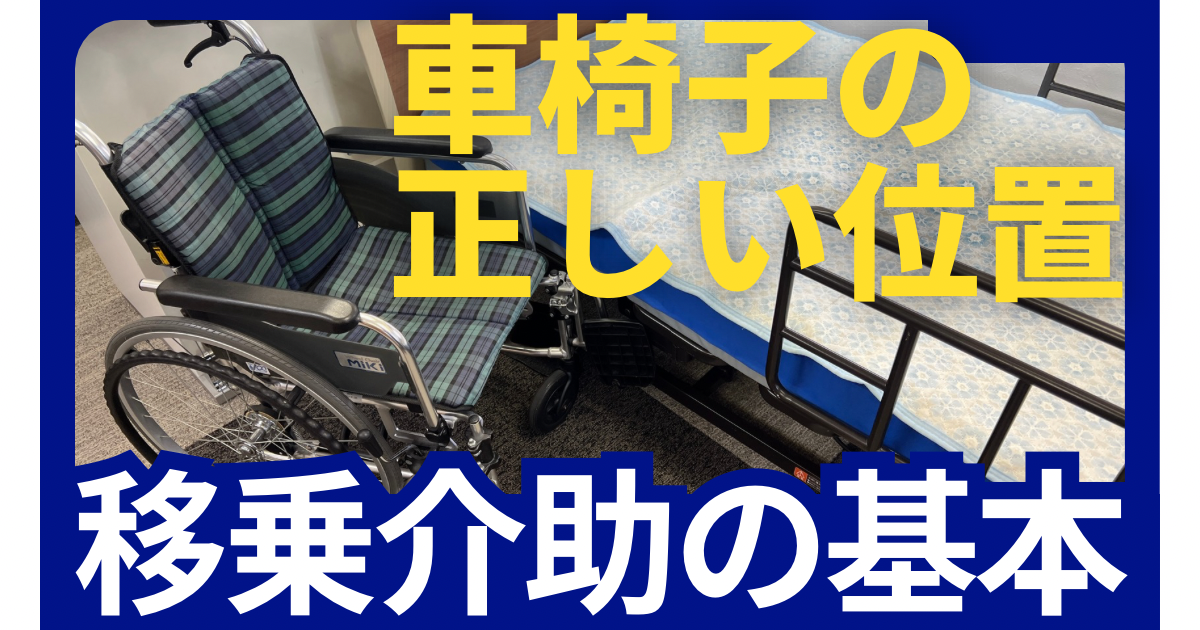

介護の現場では、移乗介助(車椅子⇔ベッドの移動)は非常に重要な技術の一つであり、且つ苦労されている方も多いかと思います。移乗介助において、車椅子の位置は基本的なことではありますが、安全に、楽に介助をする上で非常に重要になってきます。今回は、移乗時における車椅子の位置や角度、そしてその理由について詳しく解説していきます。

正しい位置関係を理解し、安全かつスムーズに移乗できるようになると、ご利用者様の負担を減らすだけでなく、介助者の身体への負担も軽減できます。しかし、車椅子とベッドの配置を誤ると、無理な体勢になったり、ご利用者様の転倒リスクが高まる可能性があります。

これから紹介する内容は、特に介護の初心者に向けての説明ですが、ベテランの方も初心に戻る気持ちで読んでいただくと新しい気づきもあるかと思いますので、ぜひ読み進めてみてください

移乗介助における基本の考え方

移乗介助を行う際に、以下の基本的なポイントを押さえることが重要です。

- ご利用者様の負担を最小限にする

- できるだけ短い移動距離で済むように配置する。

- 不安定な動作が減るよう、しっかりとサポートする。

- 介助者の負担を減らす

- 介助者の腰や腕への負担を軽減するために、無理な体勢にならないようにする。

- ※ボディメカニクスを意識し、効率よく力を使う。

- 利用者様の力を引き出し、介助者の負担を減らす。

- 転倒・転落を防ぐ

- 車椅子のブレーキを必ずかける。

- フットレストを邪魔にならないように折りたたむ(車椅子によってできないものもある)。

- アームサポートも邪魔にならないように跳ね上げる(車椅子によってできないものもある)。

- ベッドと車椅子の高さをできるだけ揃える。もしくは、ご利用者様が座っている側を拳ひとつ分ほど高くする。

これらの基本を踏まえた上で、具体的な位置関係について詳しく見ていきます。

※ボディメカニクスについてはこちらの記事で詳しく解説しています。

▶︎介護技術を極める!ボディメカニクスの基本と実践

https://kaigoskills.com/body-machanics/

車椅子とベッドの正しい位置関係

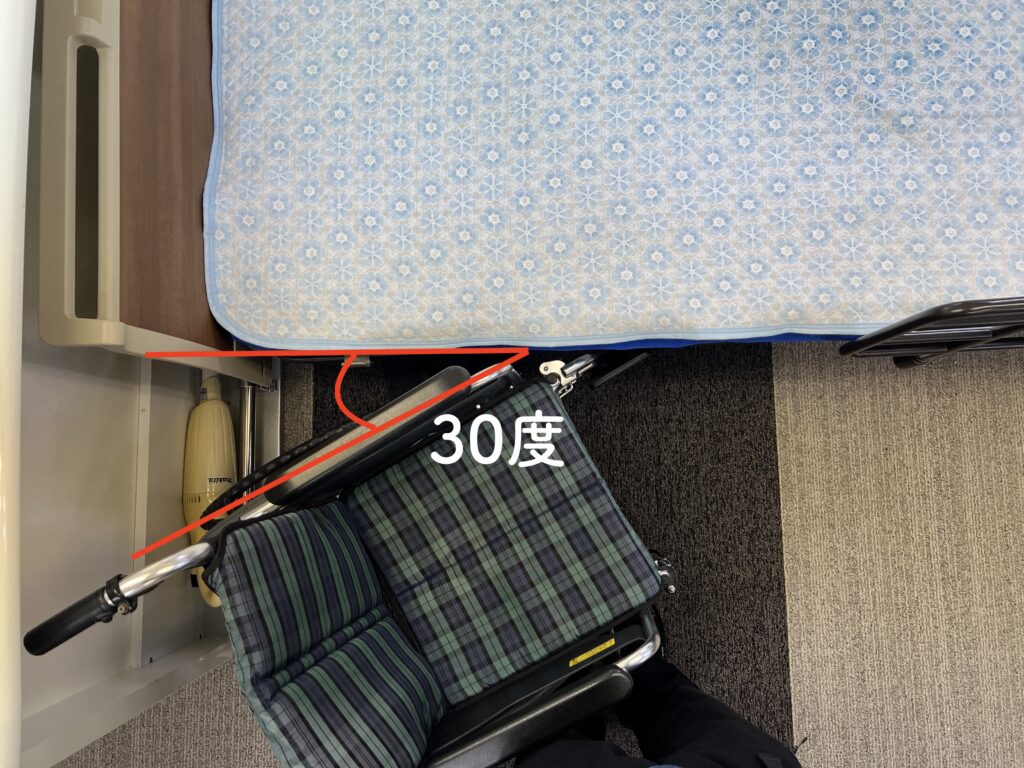

① 車椅子の角度は「30度」が理想(アームサポートが取り外せない場合)

移乗の際、車椅子をベッドに対して30度の角度で配置するのが理想的です。この角度を取ることで、ご利用者様が最小限の動きで移動ができ、介助者も適切にサポートがしやすくなります。また、深く座ることも可能になるので、転落事故の予防や移乗後に座り直し介助をする必要がなくなります。

適切な角度の理由

- 直角(90度)にすると、身体を大きく動かさなければならず負担が増える。

- 車椅子をベッドと平行にすると、移乗時に真横へ動く必要があり、深く座れず、転落・転倒のリスクが高まる。

- 30度の角度を取ることで、無理なくスムーズな移動が可能になり、深く座ることができる。

※アームサポートが取り外せる車椅子は、ベッドに対して平行に位置することが理想。

このことに関しては、また別の記事で解説します。

② 車椅子の高さはベッドとできるだけ揃えるか、座っている側を高くする

ベッドと車椅子の高さが大きく違うと、移乗時の負担が増加します。車椅子の高さは変えることができませんが、特殊寝台と言われる介護用のベッドであれば高さを調整できるものも多いと思います。高さ調整ができるベッドを扱う際は、必ず高さを調整しましょう。

高さ調整のポイント

- 理想はベッドの座面と車椅子の座面を同じ高さにすること。

- もしくはベッド→車椅子の場合はベッドをやや高めにすることで、移乗の際に重力を利用してスムーズに移動ができる。

- ベッドの高さが極端に高いと、ご利用者様が足を地面に着けられず不安定になるため注意。

- 低すぎても立ち上がりの際に介助量が増えてしまい、負担が大きくなる。

③ 車椅子のブレーキを必ずかける

車椅子のブレーキをかけ忘れると、移乗時に車椅子が動いてしまい、大変危険です。

ブレーキの確認ポイント

- 移乗前に、必ず左右のブレーキをロックする。

- 座る位置が決まったら、再度ブレーキを確認する。

- ご利用者様にも「ブレーキをかけています」と声掛けすると安心感が増す。

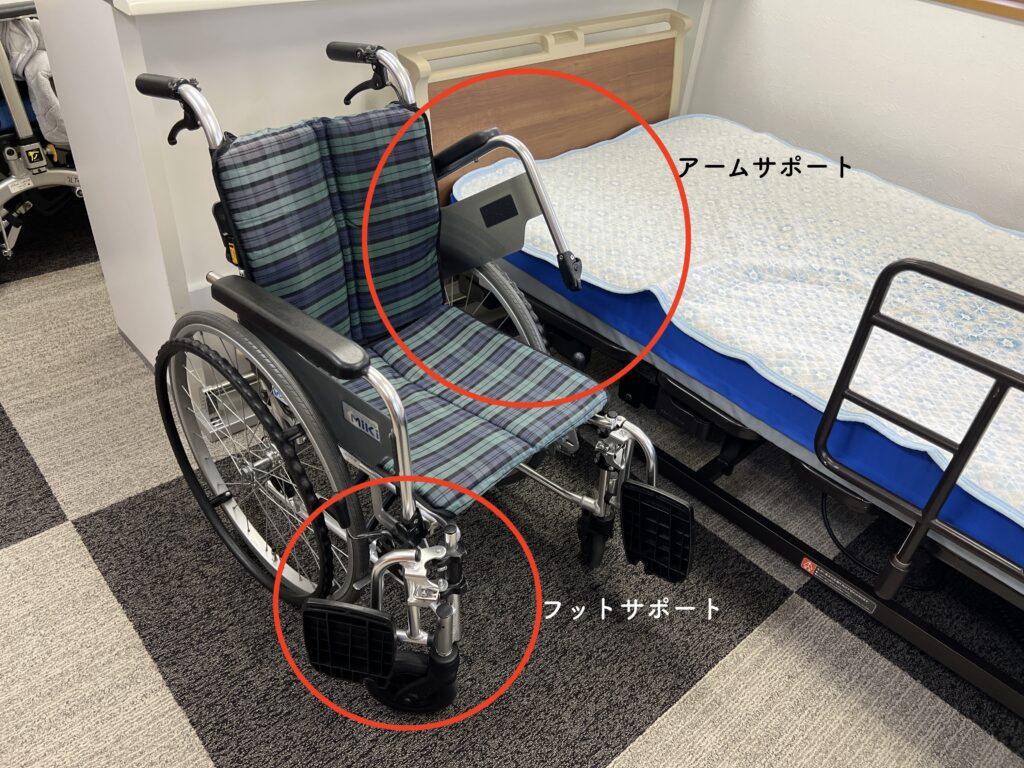

④ フットレストとアームレストの調整

移乗の邪魔にならないように、フットレストとアームレストを適切に調整することが重要です。

フットレストの対処(多機能型車椅子の場合)

- 移乗前に必ず跳ね上げる or 取り外す。

- フットレストがあると足をぶつけやすく、怪我や転倒の原因になる。

アームレストの対処(多機能型車椅子の場合)

- 移乗前に必ず跳ね上げる or 取り外す。

- ご利用者様が横移動する場合はアームレストを取り外すことで移乗しやすくなる。

- アームサポートが跳ね上がるタイプの車椅子の場合はベッドに対して車椅子を30度ではなく、平行にする。

実際の移乗手順(ベッド→車椅子)

① ご利用者様に移乗の流れを説明する

- 「これから車椅子に移りますね。」と声をかけ、安心感を持たせる。

- 一連の動作を事前に伝えることで、スムーズな移乗が可能になる。

② ご利用者様の体勢を整える

- ベッドの端に座り、足をしっかり床につける。

- 利用者様の膝が曲がりすぎていたり、伸びていると移乗ができないので、膝の角度は90度より少し曲がっているくらいに調整する

- 座位が不安定で介助が必要な場合は、上半身を支えておく。

③ 介助者は安定した姿勢を取る

- 膝と股関節を曲げ、腰を落とし、背筋をは伸ばす。

- ご利用者様の重心に近づき、車椅子側の足を引き、斜めを向く。

- 腕の力ではなく体重と下半身の力を使って支える。

④ 移乗を行う

- ご利用者様の足が床についた状態で、お辞儀をしていただき、体重を前方へ移動させる。

- スライディングボードなどの福祉用具を活用すると負担が軽減する。

→別の記事で解説 - ご利用者様の体重が足に乗ったらそのまま回転して車椅子に座っていただく。

⑤ 正しい座位を確保

- 深く腰掛けられているかを確認。

- 必要に応じて座位を安定させる。

まとめ

移乗介助の際の車椅子とベッドの正しい位置関係を理解することで、ご利用者様の安全性が向上し、介助者の負担も軽減できます。

✅ 重要ポイント

- 車椅子はベッドに対して30度の角度に配置。

- ベッドと車椅子の高さを揃えるか座っている側を拳ひとつ分高くする。

- ブレーキを必ずかける。

- フットレストやアームレストを調整する。

正しい位置関係を意識し、安全で負担の少ない移乗介助を実践していきましょう!

YouTubeの動画でも解説しています。併せてチェックしてみてくださいね。

YouTube動画を見る

▶︎【完全版】移乗のコツ&移乗時の車椅子の位置‼️

今後も、介護に役立つ情報を発信していきますので、ぜひ参考にしてください!

コメント